いちばん最後に残るもの。(家族の痕跡)

午前3時起床。浅草は雨。

特段早起きしたのではなく、昨晩、早く寝てしまい、一度目が覚めたら、眠れなくなってしまたのだ。 そしてまた雨だ。

日本列島は、この雨の影響で、かなりの人的な被害が出ている。長野県の岡谷では土石流が起きてしまったようだ。

予報では、この雨はまだ続くようであり、地盤はかなり緩い。十分に警戒をしていただきたい。そして被害にあわれた皆さんには、こころより、お見舞いを申し上げます。

|

斎藤環(著) |

さて、家族を殺害し、家に放火する事件が相次いで起きた。そこで私に沸いた疑問は、なぜ「家」を燃やすのか、であった。

このエントリは、そんな疑問に、自分で答えるために、だいぶ前に書いていたたものだ。

しかし、その疑問は晴れぬままである。

確かに、社会学的には、家族は、ただ崩壊していくものにしか過ぎないだろう。

だが、精神分析的には、この本のサブタイトルのように、いちばん最後に残るものだ、と私は思う。

家族は無くても生きてはいけるが、それは痕跡のように、「こころ」に残るものだ。

たとえそれが、擬似的なものであったとしてもだ。(例えば「イエの原理」)。

家族は、個体化における、最小単位の「われわれ」である。

つまり一番小さな「中景」であり、「種」である。

つまり一番小さな「中景」であり、「種」である。

家族よりも大きな「中景」が、壊滅的に貧困化してしまっている今、〈私〉が「われわれ」を感じる――つまり〈私〉がほかならぬ私である――最後の拠所は、「家族」だろう、と私は考えていた。

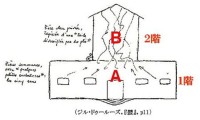

まさにバロックの館の一階部分としてである。

それは〈私〉の最後の拠所であり、依って立つ足場である。

その最後の拠所を否定せざるを得なかった衝動とは、いったいなんなのだろうか。

彼らは家族の代わりに機能する〈われわれ〉を持っていたのだろうか。

と考えると、なんだかわからなくなってしまうのだ。

奈良の事件で、十六歳の長男は、《嫌な思い出しかなかった家と忌まわしい勉強道具をこの世から消し去りたかった》と供述している。

そして、事件後の心境について、《家が灰になってすっきりした》、《好きな本を読める留置場は快適》とも述べているらしい。

これではまるで、安っぽい物語の悪役の台詞ではないか。

確かに「生きづらい」時代ではある。

その生きづらさの原因が、家族にある時、そして家族を包括するような、または機能代替的な中景が機能していないのであれば、生きづらい精神は、救われないのかもしれない。

(編集中)