店主戯言040901 2004/9/1 〜2004/9/15 "There

goes talkin' MOMO"

(彼自身よる桃知利男)

About桃知利男|インデックス |Self Talking INDEX| 今日の戯言 | 2004年8月後半へ | 2004年9月後半へ|著作権|店主へメール

|依存リンク|店主経歴|

2004/09/15 (水) ▲ ▼

【これからPPT】

7時起床。

浅草は爽やかな秋空。今日の予想最高気温は26℃。

今日は東京独演会なわけで、じつはそのPPTはこれから作る。(笑)

なめているわけではなくて、いつもそうなのだ。

今日の予定は2部構成で、最初はいつものIT化論である。

そして、もうひとつ準備しているのが、実験的な構成のものである。

これ(実験的なもの)は、きちんと分けて話すというよりも、ところどころに埋めこまれることになる。

わたしの考えるという行為は、いまだ飽きもせず続いている。

最近(というか相変わらずなのだけれど)の一番の興味の対象は、ネットワークだけれども、相変わらず他者の脳味噌を使いながら(つまり本を読んで)あれこれと考えている。

そしてそれらの興味の対象は、わたしの脳味噌の引き出しに、ほとんど断片的なインデックス状態ではあるけれども、一応入っているわけで、その断片的なものを繋ぐ作業がPPTの作成なのだ。

例えば今日は、ネットワークの本質がランダムではなくスケールフリーであることと、そのようなスケールフリー・ネットワークと描き出せる市場や組織において、ノードとしての私(企業や個)の存在、そしてリンク、ハブ機能とはなにか、について人間の相互作用という衣を着せながら考えてみたいと思う。

ということで、これからPPTを作る。

なので、今日はここまで。

2004/09/14 (火) ▲ ▼

【9・11桃熊会PPT】

6時30分起床。

やや重度の二日酔。

昨日は、夕方から来客はあったものの、ほぼ一日休み。

先週の九州ツアーの疲れを癒していた。(それでも、4回ほど外出はしたけれども)

さて、9・11桃熊会で使ったPPTをダウンロードのページにおいたので興味のある方はご覧ください。

内容は、9月12日の戯言に書いたとおりで、言いたいことは的を絞れず散漫である(何せ試作品である)。

無理やりに、なにを言いたいのかをひとことで言えば、なにかをするには腹が据わっていないといけない、ということになるか。

それは例えば、今回のゲストである平和建設さんの取組姿勢と実績は素晴らしい、とわたしは思うし(だからこそ九州までおいでいただいた)、11日の桃熊会でそれを目の当たりにした皆さんもそう思ったはずだ。

けれどもだ、単純にその真似ができるか、と言えば、できない、というのが皆さんの正直な感想じゃないだろうか。

じゃなぜか?

それは、使っている哲学が違う、とわたしのPPTには書かれていることだ。

そしてそれは、係数aの違いでしかないことに気が付いてくれただろうか。

講演では、長谷川社長はロジカルにものごとを捉える、という話をし、ロジカルシンキングについての話をしたが(このPPTにそれは含まれていない)、そんな風に、思考のパースペクティブ(視座)を持っていることをわたしは「腹が据わっている」ことだと考えている。

つまり腹が据わるというのは哲学をお持ちだ、ということだろう。

ただ私だって哲学はある、とおっしゃる方も多いだろう。

確かに多くの経営者はなにかしら経営哲学はお持ちだろうから、この場合、哲学の質が違う、と言った方がよいかもしれない。

例えば長谷川社長は「ボランティアは売り物にしちゃいけないのよ」というのだが、哲学の質の違いはこのような言葉に表れ出てくると感じている(この言葉の背後にある論理がお分かりだろうか)。

つまり、長谷川社長のパースペクティブの基底にあるミームは、今、多くの地場型中小建設業を支配しているそれとはちょっと違う。

それは、昨日の言葉を使えば、平和設業という会社は種でありながら限りなく個に近い動きをすることを可能としているミームである。

この場合、種の論理は、外的なつながり(例えば地域とか市民社会だ)を種とし平和建設という会社を個とすることを可能とするだろう。

つまり、平和建設は一個のノード(個)ではあるが、そのノードは多くのリンクを持ちながら影響力のあるハブとして機能できる可能性を秘めている、ということだ。

「全社一丸」と言う言葉を安易に使う方がおられるが、種の論理で言えば、全社一丸とは、個の集合体としての種即個のことでしかない。

しかし、いい加減な方々が言う全社一丸の多くは古臭い精神論でしかないだろう。しかし、平和建設はそんなものとはまったく違った哲学で、個即種、種即個を実現しているように思えるのだ。

それは、長谷川社長の立つパースペクティブが始まりなのだろう。

つまり、まずは哲学ありきなのだ。

その哲学は限りなく種の論理に近いもので、そしてそれはフラクタルとして社員の方々に遺伝している(この場合、種の論理は会社を種、社員を個としている)。

そしてこのミームは、個にとても動的なエネルギー(動き出す力)を内在させることに成功しているのじゃないだろうか。

この動的なエネルギーの差を、腹が据わっている、哲学を持っている、と表現するしかないのだが、これを読んだみなさんは、「そんなことは無理だ」と諦める必要もなければ、「そんなのは土建屋にはいらない」と斜に構える必要もないし、開き直る必要もない。

それらは後天的に取得できないわけはないのだから。

このあたりを、桃熊会に参加された皆さんには感じ取っていただければと思うのだ。

しかしだ、

ああ、二日酔・・・(@_@;)

2004/09/13 (月) ▲ ▼

【ベキ法則】

6時起床。

浅草は曇りだ。

ネットワークについて考えていて、ベキ法則は確かにあるな、と納得させられている日々が続いている。

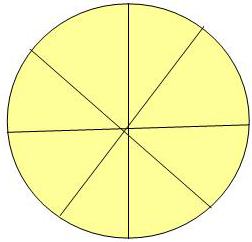

この図は

http://www.can.or.jp/archives/articles/20030315-01/

より引用。

公文俊平氏のコラムは是非読んで欲しい。

問題は、これが一般法則だとすると、わたしの思考も、いささか面倒な整理をしなくてはならないということだ。

例えば、丸田一氏のいうように、地方の存在にベキ法則を適応できるとすれば、開発主義上にある地場型中小建設業は、その存在意義を全く否定されるだろう。

半建設業凍結は、ベキ法則の働いている世界に見える。

であれば、2割→10万社。

若しくは建設業市場の2割を占める企業数。

ここで均衡しようとするのだろうか。

であれば、ノード(個)としての「公共工事という産業」に従事される方々をどう考えればよいのだろうか。

種(会社、「公共工事という産業」)は新たなるハブとしての機能を持ち得るのだろうか。

例えばそれは個としての会社(公文先生のコラムに紹介されているリチャード・コッチの言葉―「私が「個人」と言った場合、「個人とその小チーム」の意味であるということを覚えておいてほしい。」―を咀嚼すれば、中小建設業という会社は個である)。

シナプスはわたしの脳内でつながりを見つけようとしているけれど、まだまだ思考が追いつかないな。

悔しい。

2004/09/12 (日) ▲ ▼

【熊本】

6時48分起床。

熊本はよい天気である。

かなり飲み疲れているが、ウコンの効果か二日酔はない。

今朝はポカリスエット一気飲みから始める。

昨日の桃熊会も無事終了。

講演をいただいた長谷川社長、そしてご参加いただいた皆様、そして桃熊会の皆様、ありがとうございました。

平和建設の長谷川社長には2時間の講演をしていただいた。

長谷川社長を見ていると、ロジカルシンキングのできる方であることがわかる。

それは理論を実践に移すだけでなく、実践から論理を得ることができるということだ。

つまり、動き出していることによって、正のフィードバックを働かせている。

正のフィードバックを働かせているというこは、そこに一本筋の通った論理があるということだ。

つまり経営の哲学をお持ちなのだ。

それを腹が据わっているといっても良いのだろう。

長谷川社長が2時間たっぷりやってくれたおかげで、わたしは試作品のような「スノーボールアース」を試すことができた。

つまり、「スノーボールアース」だけで3時間とか4時間というような長い講演をこなすことは現時点では到底無理なのだ。

「スノーボールアース」をまくらにしようとする意図は、「種」の進化について考える、ということだ。

それは、誕生→繁栄→安定→衰退→絶滅のサイクルである。

そして我われが考察している種とは、会社であり、建設業協会であり、「公共工事という産業」である。

生命のシステムについてはまだまだ謎が多い。

ましてや、「スノーボールアース」は、先カンブリア代に起きたといわれる「全地球凍結」からカンブリア紀に起きた生命爆発的種の発生を扱う。

約7億年から5億4千年前にこの地球上で起きたといわれるものだ。

実証は不可能である。

だからこそ安易なアナロジーは危険なのだけれども、その生命の不思議さは魅力に満ちている。

なにしろ、それがなければ今のわたしはいないのだもの。

だから、この誕生→繁栄→安定→衰退→絶滅の生命サイクルを、ミームについても考えてみるということだ。

「公共工事という産業」は「安定→衰退」への移行期のようなものだろう。

いうなれば、半建設業凍結である。

このまま衰退→絶滅のシナリオをたどるのか。

単純なアナロジーで考えればそうなる。

しかし、鍵となるのはまず絶滅原因の考察であろう。

種の絶滅原因

環境要因・自然淘汰

生物学的要因・生存競争

環境要因を考えれば、我われが経営環境と呼ぶものは、人為的なものでしかないことに注意すべきだろう。

そして、そこに遺伝子とミームの違いを重ね書きできれば、と考えている。

ミームは遺伝子のアナロジーとして出発しているけれども、同じなのは自己複製子ということだろうか。

そしてもうひとつは、スノーボールアース→カンブリア爆発である。

生命は、突然生まれているわけではない。

遺伝子は、46億年をかけて手持ちの可能性を試してきたに過ぎない。

そしてスノーボールアースのような大絶滅の危機を何度かくぐり抜けてきた。

とすればだ・・・。

ということで、「スノーボールアース」は暫く凍結だろうな。(笑)

明日にでもPPTはダウンロード可能にしたいと思う。

2004/09/11 (土) ▲ ▼

【お蔭様でのネットワーク】

熊本にて7時30分に起床。

熊本は、なにか穏やかである。

昨日は、鹿児島から人吉までは、人吉支部のIT委員の皆さんと一緒に移動。

その後、IT委員会を行い、イントラネットシステム変更にかかる今後の予定を決める。

昼食をご馳走になり、鹿児島空港へ郡上建協の前田理事長と平井さんをお送りした阿久根建設の井之上社長が、わたしを人吉で拾ってくれて、熊本入りした。

その頃、大村さんは平和建設ご一行を空港へお迎えに出る前だったろうか。

夜の懇談にはまだ時間があったので、井之上さんとふたりでちょっとお先に飲みに出かける。

井之上さんは学生時代を熊本で過ごしているので、ご当地は第二の故郷のようなものだ。

彼が昔お世話になったという瑞恵本店さんへお邪魔した。

次があるのでガンガン飲むわけにもいかず、自制心を働かせながらの酒飲みとなったが、恭子さんという彼の先輩が顔を見せてくれ、つい余計なはなしでネットワークの考え方について喋ってしまった。

それは薄くて広い紐帯(ウィークタイズ)のことなのだが、このネットワークを見ていると、ある方向性を持ていることがわかる、というものだ。

それはインターネットにおいて顕著であり、例えば、ついたどり着いているAmazonであり、楽天であり、旅窓であり、ヤフオクというようなものだ。

これらのサイトは大きなハブである。

そして、そのハブに向かって、ノードは触手を伸ばしている。

問題は、その方向性のエネルギーはなにか?ということだ。

そして、それがわかれば自分が大きなハブになれる、ということだ。

でも、そのエネルギーがなにものなのかは良くはわからい。

わかったところで、すべてがそれを使えば、それはエネルギーを生まないだろう。

つまり、ただ言えることは、それは「差異」だろう、ということだ。

「違う」ということだろう。

その違いのクオリア(見えない質感)。

それは何から生まれるのだろう?

まあ、これはきちんと筋道が通った理論にもなっていないわけで、そのうちにだね、わたしの講演なんかに組み込まれてくるのだろう。

こうして覚書のように、ネットワークについてここに書いておけるのも、昨晩、井之上さんに瑞恵本店さんへ連れて行っていただいたおかげのようなものだ。

「おかげ」

お蔭様でつながる・・・、こういうことを考えることが、ネットワークを考えることだと思う。

なぜならば、仕事を仲買として貨幣を得、それにより餌(衣食住)を得ようとする社会システムの中で、そのシステムの存在が可能になっている前提は、ネットワークとコミュニケーションの存在でしかないからだ。

ということで、昨晩の平和建設さん歓迎懇親会は管乃屋にて馬肉料理。

その後、いつものようにミニミニトラヤ。(笑)

そして今日は、熊本独演会である。

当日受付もあり。

内容は、予告通りスノーボールアース仮説からだ。

2004/09/10 (金) ▲ ▼

【業者数は増殖中】

午前6時53分、鹿児島にて起床。

ちょと雲はあるけれども、太陽燦燦の朝であるが、二日酔にはまぶしすぎる。

まずは、明日の桃熊会、懇親会会場変更のお知らせ。

懇親会の会場はここ↓

http://www.tankuma.com/gurupa/index.php?type=detail&gid=76449

に決定しました。

七輪屋 (すみびやきしちりんや)

熊本市南坪井町2-16 SIGEZZO 2F

TEL 096-359-4755

18:00〜

じつは、予定していた屋形船が、先日の台風18号で壊れてしまったのだ。

長野から。

| 郵便入札になってから、業者は1/3になると思ってたんですよ。人数の少ない会社が有利だと。けれど業界全体の社員は1/3業者数は増殖中。当社も一年前に全員解雇一部再雇用と荒療治を致しました、しかし不毛の叩きあいが日常で、以前より忙しく売り上げは上がらず、当然利益はでない。入札によらない得意分野もあるのですが、公共事業の、この現状をなんとか打破しようと談合はしませんダンピングもしません、社員が普通に暮らせるようにしようとがんばっているのですが・・

これも〔はいぶりっと〕? 他力本願?(仏教本来の意味で) |

状況は大まかにしか飲み込めてはいない・・・。

つまり、種が消える、若しくは種が縮小するとき、そこから解き放たれた個の行動の不思議というような理解でよいのだろうか。

とすれば、2-1は1にはならない。

2-1>=1だろう。

種を失った個は個ではない。

種を失った個はできる限りのスピードで自らを種の中に戻そうとする(というか種を作ろうとする=コミュニケーション、ネットワーク)。

そのときに迎え入れてくれる他の種があれば、2-1=1となる。

→ニッチからの退場。

しかし、迎え入れてくれる他の種がなければ、身近にある一番簡単な方法として、今自分に宿るミームを利用する。

→この場合ニッチから退場しない。

つまり、職業的には、今までの経験を生かそうとする、ということだ。

つまり、その職業的経験しか生かせないように環境が見えるとき、その傾向はさらに高まるだろう。

未知のネットワークを再構築するよりは、今まで持っていたネットワークを再利用とするのは当たり前のことだろう。

そのとき問題は、その紐帯(=ネットワーク)の広さだろうが、その紐帯が、狭くて濃い紐帯であるなら、つまり、同じ職業しかできない可能性が高いのである。

それは身体で覚え込ませればするほどその傾向は強まるだろし、一般には閉ざされたように見える職業であればあるほど(専門的)、その傾向は強まるだろう。

業者数は増殖中、つまり、ミームシェアの狭さとネットワークの狭さ故である。

それは餌の取り方の問題である。

動物であれば、希少資源としての餌が減れば、それによって種も個体数も減るだろう。

長野県のモデルは単純に「これ」であるけれど、ただし種はともかく、そこからオミットされた個はどこへ行くのかについては、いささかNaiveな政策しか示されていない。

だからこそ、餌の取り方はちょとやそっとでは変えられない。

我われの棲む様な、仕事を仲買として貨幣を得、それにより餌(衣食住)を得ようとする社会システムでは、動物界の食物連鎖のようなものをメタファーとして使うのはいささかNaiveすぎるだろう。

ということで、中途半端なのだが、これから人吉へ移動である。

2004/09/09 (木) ▲ ▼

【鹿児島へ】

午前3時25分起床。

外は真っ暗なので、天候はわからない。

ただ予報によれば、晴れのち曇り。

予想最高気温は昨日よりも6度も低い28度とのことだ。

さて、見事に体調管理に失敗してしまい、昨日の右肩痛に引続き、今度は右側の腰からわき腹にかけて痛いのである。

ぎっくり腰なのかもしれないが、やったことがないので分からない。

じっとしていればなんでもないのだが、ちょっと身体をひねったり、前かがみになると痛い。

こまったものなのだが、今日は、ANA 619 東京(羽田)(06:55)

- 鹿児島(08:35) で鹿児島へ向かい、鹿児島県建築協会さまで講演である。

郡上建協の前田理事長、平井さん、それから熊本建協人吉支部の皆さんが一緒なので、夜の懇親会は心して臨まなくてはならいだろうから、この腰痛なんとかならないか。

さて、いつもお世話になっている、東北建設の熊谷さんからメール。

(ざっくり)

ところで、とうとうホームページを仮オープンさせちゃいました。

まだ未完成な状態で、カウンターもないのですが、これからどんどん中身を濃くした

いと思っております。

当社のHPのコンセプトは【動く!!そして役に立つ!!】です。

見て楽しいページにしたいと考えていますので、よろしくお願いします。

http://www.e-tohoku.co.jp/ |

開設おめでとうございます。

インターネットというミーム培地は、地球誕生から間もない原始スープのようなものか、カンブリア爆発を終える頃なのか。益々生き物としての様相を深くしているようにわたしは感じる。

ミームビークルとしてのHPは、そのHPを乗りものにしているミームを如何に生き残こさせ、遺伝させ、繁殖させるのか、それが使命である。

しかし、それは多くの場合、競争を意味しない。

日本人の感じている競争原理など、所詮スパイト―ねたみ、そねみ、やっかみ―の産物であろう。

競争ではなく、ミームシェアの拡大、ネットワークの拡大なのだ、とわたしは考えている。

そういう意味で、地球誕生から46億年。生命が生まれてから40億年を考えると、そういう地球(インターネット)と生命(HP―ミーム―)のメタファーで、ミームとインターネットを考えるアイディアを今思いついた。(笑)

ものにはならないかもしれないが、やってみる価値はある。

そしてお嬢・1号さまから。

こんにちは、桃知さん。 ご無沙汰しております。

今朝出勤すると「仕事とパソコン」が届いておりました。

どうもありがとうございます。

やっぱり、売ってませんでした。ここには。(笑)

今週末、11日でしたね。来熊は。 残念です。

…やはり「のっぴきならない理由」で参加できなくなってしまいました。

こんな調子では、いつになればセミナーを聴きに行けるのか

甚だ怪しくなってまいりました。

今年いっぱい、いろいろとある。のか。。。

何もないときは本当になぁ〜んもないのに

あるっちゃぁあるで「何でいっぺんに?」です。

お好み焼きネタ。

みんなでつつく時は、食べる分だけ四角く取っていきますが

お好み焼きのケーキ型カット…

以前、大振りのを1枚焼いて友達4人で分けたときは

やりました。。。十文字に切込みを入れて皿に取り分け。

さすがに8等分まではしませんでしたけれど。(笑)

反すのが大変ですけれど、小さいの4枚よりも

でかいの1枚焼きが多いです。

たいそう吹きましたし一時的に土砂降りでしたが

台風18号はここから離れつつあるようで

雨風ともに収まってきた感がします。

外は色々とモノが飛んでは来ています。

明日は朝一で掃除です。早出、か?

そちらに近付きそうな台風19号にお気をつけ下さい。

では、また。失礼いたします。 |

台風の被害にあわれた皆様には、お見舞い申し上げます。

うちは、被害はなかったですが、朝方(昨日)の浅草寺の大ちょうちんは、寒さにちじんだチン○ンのようでした。

しかし、「桃熊会」においでになれないか、・・・残念です。

9月27日の仙台講演でご一緒する西原さんから。

桃知さん、二死満塁です。

9/27の仙台ではよろしくお願いします。

さて、お好み焼きの切り方について話題が

でていますが、小さなこだわりがロックインに

向かうと書かれては関西人として黙っていられ

なくなります(^_^)

そういえば先日、弊社で研修があったのですが

・お好み焼きの千房の社長基調講演

・弊社TOC思考プロセス研修

・複雑系経済学塩沢由典教授講演

という組み合わせの研修がありました。

桃知さんの定義と私の考えを整理すると

・関東では食べる前に全体をケーキ型に切って食べる

・広島では食べる前に全体を四角く切って食べる

・関西では一口食べる分だけ切って食べ、また切って食べる

(よって、切る形は四角い場合もあるしケーキ型に切る場合もある)

こうではないでしょうか。

桃知さんは切る形にこだわりましたが、私からすると

どの時点で切っているのかが重要です。(^_^)

ケーキ型に切る、四角く切る、私の考えから

すればいずれも食べ方としては誤りで

食べる前に全部切るなどおかしいと強く言いたいです。(^_^)

しかし、お好み焼き屋にいって、どのように切るべきなのか?

いずれの時点に切るべきなのか?の考え方の違いを

議論して合意した上で食べていたら、議論にすごく

時間がかかり、お好み焼きが冷めてしまいます。

(そもそも合意できる結論はでないでしょうが(^_^))

しかし現実にはそんな議論もないのになぜか皆同じように

さっさと食べていきます。

お好み焼きについて地方毎に誰が決めたのかわから

ないルールが存在し、皆はなんの疑問も持たずそれに従って

ルーチンな行動を取って迅速に食べていく

我々は無意識にルールを作りそれに従って行動しているようです。

なぜルールが自然発生するのか

なぜ多くの人は自らそのルールに従って行動するのか

9/27の仙台セミナーにて十分な議論をしなければならないようです。

(嘘(^_^)) |

いや本当に、お好み焼きの切り方はどこかでやりたいのだ。

でも仙台ではやらない。

11日の熊本は、「スノーボール アース」でPPTを作ってしまった。

仙台は物凄くまっとうなものをやる。

■9月27日(月)仙台メディアテーク 7Fスタジオシアター

しかし、お好み焼きだけれども、食べる前に切る、と言うことだけれども、それはまず分け方としてだ。家族や友達と一緒に食べるからね。

つまり、どう分けるか、という問題なんだね。

ということで、昨晩も粉モノを食べた。(もんじゃ、お好み焼き屋を、わたしは「こなや」と呼んでいる」

今回は、もんじゃ焼きの写真(未完成)。

これでビール飲んでるわたしは、盛岡のじゃじゃ麺を非難できる立場にはないことはたしかだろう。

では、行って来る。

2004/09/08 (水) ▲ ▼

【何度目かの骰子一擲】

5時50分起床。

浅草は晴れ、でもまだ風が強い。

台風一過、今日の予想最高気温は34度。

目覚めればどうも右肩に痛みがある。

今日はうまい具合にオフである。

なんとか今日中にこの痛みを軽くしたい。

今日は可能な限り9月11日の桃熊会のPPTの準備をするつもりでいるのだが、桃熊会での講演は、前回から「まくら」に力を入れている。

まくらは、落語で言えば滑り出しの部分であり、本題への導入部分なのだが、ひとつの噺が芸として完成されるには、まくらの出来の良し悪しは非常に重要である。

講演は落語のような芸事ではない、とおっしゃる方もいようが、総じてそのような方のはなしはつまらない。

どんなに素晴らしい意味内容でも、表現そのもの、話し方そのものがだめなら、その講演はだめなのだ。

伝わるものも伝わらなくなってしまう。

ご存知のとおり、わたしは講演は芸だ、という。

講演をすることは論文を読むことではない。

講演とは芸のメタファーで考えるべきものである。

それはプロでアマでも違いはない。

まず最初にコミュニケーションありきなのである。

そこにどう意味を盛り込むか(できる限り)である。

今回、このまくらの部分はには、とても実験的な仮説―無礼な仮説―を入れてみようと考えている。

ネタをばらす必要もないのだが、「全地球凍結」―スノーボール

アース―である。

まくらが無礼な仮説から始まれば、本題はさらに無礼な仮説となるのだろうが、それを理論的にまとめる自信はまったくない。

というかそんな気は最初からない。

つまり、専門家とかいう方からみれば意味内容は全然素晴らしくはないだろう。

と、やる前からこんなことをいう講演者もいないだろう。

わたしは、意味内容は全然素晴らしくはない講演をするだろうけれども、それも新たな骰子一擲。

始まりの始まりでしかないのだ。

■9月11日(土)桃熊会

熊本ゼロックス(株)4Fセミナールーム

熊本ゼロックス(株)4Fセミナールーム

ゲストスピーカー 平和建設(株) 長谷川紀子社長

詳細は桃熊会のホームページをご覧ください。

http://www.geocities.jp/momokumakai/

骰子一擲と言えば、もうひとつの骰子一擲を準備中である。

それは「浅草桃塾」なのだけれども、教科書は(↓)の予定だ。

『フィロソフィア・ヤポニカ』

『フィロソフィア・ヤポニカ』

中沢新一(著)

2001年3月10日

集英社

2600円(税別)

つまり、主の論理、複雑系の理解である。

「個は種のミームの中で育ち、また種は個の変化によるミームの変化を内在化している」の理解である。

たぶん、あなたの今の仕事にはたいして役に立たないかも知れないが、あなたの生き方には役立つかもしれない。

そんな勉強会を準備している。

2004/09/07 (火) ▲ ▼

【犬】

岐阜にて午前4時30分に起床。

今日は、これから三重建協さんへお邪魔して、たぶん、台風と競争しながら帰京することになるのだろう。

『負け犬の遠吠え』

『負け犬の遠吠え』

酒井順子(著)

2003年10月27日

講談社

1470円(税込)

わたしの嫌いな言葉に勝ち組と負け組というのがある。

人生の勝ちとか負けとか、つまり勝敗という判断基準(つまり骰子一擲の賽の目だよ)は、あくまでも自意識の問題でしかない。

しかし、自分自身が勝ち組なのか負け組なのか、というとき、多くの方々はその判断基準を自らの内に持っていない。

けれども、なにか特定の対象(個人、会社、組織、団体等)に向けてその判断をするときは、なにかものさしがあるように感じる。

自分を自分で判断するときには自らにものさしがなく、他人を判断する時にはものさしがあるように感じる。

これは逆のことをいっているようだけれども、じつは同じことである。

使っているものさしが一緒なのだ。

勝ち組とか負け組とかいう判断基準を使われる方は、客観性を装った主観を言っているのに過ぎないのに、それをあたかも客観のように話される。

つまり、勝負の判断は、本来「わたし」のものであるのに、そのものさしは自分のものではない。だから他人が判断できる(ような気がする)。

そして、判断される「わたし」もそのような気になってくる。

これが「世間」という「ものさし」だ。

そしてこいつには実体がない。

酒井順子さんが、この本で自分自身(と同じような境遇の方)に「負け犬」という言葉を使い、処世術としては降参して腹を見せることだと言われてしまうと、それは違うだろうと思ってしまう。

犬、だもの。

それは、世間への屈服、斜に構えるというか、諦めというか、居直りというか、骰子一擲の放棄、コミュニケーションの放棄のように感じる。

世間から自分がどう見えるかを気にし過ぎたあまりに、世間が見えなくなり、世間の先に自分をみて、自分の中で引きこもる。そんな感じだ。

それは腹を据えるというものとはまったく違う。

腹を据えるとは、ある種の往生際の悪さのようなものだろう。

長野からのメール。

先日の中建青例会ではお世話になりました。

終わったあとに皆一様に「答えを言ってくれなかったね」と言っていましたが、答えは自分の中にあると言うことですよね。

↓のメール大変ですね。(っておまえも一緒だろが)

しかし、近頃思うのですが『長野って大変ですねえ』なんて必要以上に持ち上げてくれるものですからみんなその気になって他県の状況も調べもしないで『大変』になってしまっています。

みんな悲劇のヒロインになっています。

しかし地味ながら他の県はもっとシビアなところもあるわけでもういい加減に浸っているのはやめたらどうかとも思ったりもしています。

これはHELP3に行ったおかげですけどね。(最初は行って何になるのかと思った自分もいるのですけどね)

確かに大変です。

次の展開を考えなければ・・・・・・ |

>(↓)のメール

というのは、9月5日に引用したメールのことである。

まず、『終わったあとに皆一様に「答えを言ってくれなかったね」と言っていましたが、答えは自分の中にあると言うことですよね。』について。

確かに、答えはない、とわたしは言う。

それは責任逃れをしているわけでもなく、考えることを放棄しているわけでもない。

答えはないと同時に沢山ありすぎるということだ。

確かに私たちは答えを出さなくてはならない場面にいつもいるだろう。

しかしそれは、1+1=2のような分かり切った答えを出すのではなく、選択とか判断と呼ぶべきもののことだろう。

それは言ってみれば正のフィードバックのことだ。

選択が答え探しだと思っている人は、クイズ・ミリオネアの見すぎか。

選択は準備された答えの択一問題ではない。

若しくは、準備された答えがあったとしても、それは全部不正解即全部正解ということで、即ち答えはない。

ましてや骰子人生、こんな基準(↓)しかなかったら、わたしゃ人生続けられない。

・勝ち組

・負け組

・勝ち犬

・負け犬

そしてこうだろう。

勝ち組(犬)になるにはどうするの?

負け組(犬)になったらどうするの?

つまり、選択は世間という虚像との相補均衡ではなく、結局は自分の中にしかない。

相補均衡は選択しているのではなく、世間というものさしを使うことで選択していないのだ。

決める(動く)のは自分自身でしかなく、他人任せにできないからこそ、答えはなく、そして沢山ありすぎる。

だから考える。

ただそれだけのことだ。

2004/09/06 (月) ▲ ▼

【些細なこだわり】

5時25分起床。

浅草はくもり。

さて、サイボウズにはビズネス情報というメニューがある。

基本的には、サイボウズユーザーの方しか使えないはずだから(?)、ユーザーの方は、確認してみて欲しい。

画面左上の「今日の天気」の下に、こんなのがある。

そう、ここに、「9・11桃熊会」の案内を掲示してもらったわけだ。

これは、サイボウズ社が行っている「セミナー無料紹介キャンペーン」を、せっかくだから使わせていただいた。

それで今日、ここに「9・11桃熊会」のことを書いたのは、懇親会の締め切りが「今日」だからで、「懇親会も宜しくお願いします」だからである。

【懇親会】

江藤ボートハウス 17:50集合〜20:30

定員30名 会費5,000円

懇親会の申し込みは9月6日で〆切らせて頂きます。

問い合わせ 桃熊会 http://www.geocities.jp/momokumakai/

担当:桃熊会事務局 momotikumamotokai@hotmail.com

FAX:096-387-2231

お好み焼きネタ。

大盛@関西人さまより。

お好み焼き四角切り推進委員会 会長 桃知 様

大盛です。

2004/09/03 (金) 【お好み焼きの切り方】 より。。。

すんません・・・・やっぱ黙って見ていられませんでした(汗)

お好み焼きをケーキ型カットされる方がおられるんですね。 見たことないです。

ケーキ型カットしてしまうと,「お好み焼き」というよりは「japanese samurai pizza」というような,きな臭い,わけのわからない食べ物になってしまう気がします。

そもそも「冷蔵庫の掃除」といわれるお好み焼き。

どう考えても「なに入れたねん!こんなん入れたらあかんやろ?」というものが入っているものだと思っています。

そういう素晴らしい素敵な食べ物ですが,どう切ろうが,何を塗って食べようが,何枚食べようが別にどぉってこと無いのです・・・・・・

がっ!

韓国のキムチが各家庭で味付けが異なるように,お好み焼きも各家庭では異なるのです。

食えればいい,腹が満たされたらそれでいい。。。。

それではちょっとつまらないですよね。

些細な「こだわり」も味付けの一つじゃないかと思います。

一例として,うっとこは「天かす」を山ほど入れます。しかも天ぷら屋さんで売っている本当の「天かす」。

そして切り方は四角。

というか,一度に全部を四角く切ることなく,次食べる分だけを一々切ります。

各家庭に味があるように,食べ方にもスタイルがあって普通だと思います。

しかし・・・・言われてみればケーキ型カットで一度食ってみたい気もします。

pizzaのように手で食うのかな????

追伸

>ほんとうはこの上に、ソースとマヨネーズと花かつおと青海苔が乗るのだが、

醤油 と マヨネーズ と 焼き海苔(細かく切ったもの)を乗せるのもよろしいでっせ。。。 |

>些細な「こだわり」も味付けの一つじゃないかと思います

というのは、そのとおりというか、人はどうやら些細なこだわりがないと生きていけないのだと考えている。

それは本当に些細なことである。

『リベラルな社会の人間は自由な主体であって、どのように風変わりであっても自分の見解を口にし、書き、公にすることができるし、望むなら既存の秩序に挑戦することもできるが、ただしそれは文化的に決定されたある種の規範に彼らが同時に服従しているかぎりのことである。』(『ポスト構造主義』 キャサリン・ベルジー,P76)

だから、お好み焼きという規範があって、お好み焼きへの些細なこだわりは、お好み焼きというシニフィアンを越えることはない。

例えば、小麦粉の代わりに、コールタールを使うとか、対象を180度の油で揚げてしまうとか(それでは天ぷらになってしまう)ということはしない。

われわれがやることといえば、ある規範の中で、些細なことにこだわるしかないのである。

たぶん、人間というのは、そのことで脳味噌が喜ぶようになっているのだろう。

なぜなら、そのことで「わたし」というものと<他者>の差異が意味付けできるからであろうし、逆に些細な違いだけを確認することで、「わたし」はどこかに属していることを感じて安心していられるからだ。→つまり、アイデンティティ

→主体

これがないと人間は破綻する。

つまり、少なくとも同じ言葉でコミュニケーションする人間のやることに、まったく違うということはない。

些細なこだわりが支配する世界は平和な世界である。

(すくなくともテロルはないだろう)

でも、この些細なこだわりが、正のフィードバックループに乗ってしまったことを考えてほしい。→http://www.momoti.com/myself/self040602.htm#040620

それはずっと大きな差異となってしまう。

Windowsのようにね。

これが費用逓減の経済学の考え方である。

そしてずっと大きな差異は、すべては些細なこだわりとしての「動き出せ!えぶりばでぃ!」からしか始まらない。

嘆こうが、愚痴ろうが、動かない方にはなにもおとづれない。

でも始めるのは意外と簡単であろう(とわたしは思う)。

それは自分の意志と、些細なこだわりしか必要としないのだから。

つまり、腹を据える。

そして、骰子一擲である。

その上で、正のフィードバックループの偶然性を可能な限り破棄しようとするならば、なによりも「情報を見る力」(信頼)が必要なわけだ。→その現実的な方法としてのIT化。

さて、四角切りの意味が分かっていない方がおられるようなので、念のため書いておくけれども、四角に切るのは「食べる時」だ。

四角に切ってさらに焼くわけじゃない。

ということで、今日は岐阜へ。

2004/09/05 (日) ▲ ▼

【意味付け】

午前5時起床。

外はまだ暗い。いつの間にか昼の時間が短くなってしまっている。

さて日曜日だ。

今日は、最近お気に入りの本の紹介から。

ロラン・バルトである。

『彼自身によるロラン・バルト』

『彼自身によるロラン・バルト』

ロラン・バルト(著)

佐藤信夫(訳)

2004年6月1日 新装版第2刷

3885円(税込)

この本は1979年発刊の同書の復刊版であり、2ヶ月ほど前に、偶然に錦糸町の書店で見つけたものだ。

偶然ではあるけれど、もともとこの本の存在は知っており(と言っても、この本を知ったのは、哲学を勉強しなくちゃ、と思った今年の4月以降のことだ)、どこかに紹介されていた、この本にあるという下の写真が、やたらと強烈に印象に残っていたのだ。(下の写真は、『彼自身によるロラン・バルト』から)

なので、発見即購入した。

|

鏡像段階。

「お前が,これだよ」 |

(しかしだ、この写真がどこに紹介されていたのかが思い出せない。自宅に無造作に積み上げられている本の中のどれかなのだろうが、それが思い出せないことがなにかとても悔しい)

バルトは断章を書く人だった。

|

さてこのあとは?

―何を書く、これから? 君はまだなにか書けるとでも?

―人は自分の欲望によって書く、そして私はまだ欲望しおえてはいないのだ。 |

こんな具合なので、簡単なようでも語彙(ボキャブラリー)がないと読めないのも確かで、例えば「欲望」の意味するものがなにものなのかを、バルトの使う意味でなくとも、自分自身の理解として持っていないと読めない。

さらに、『ロラン・バルトはわたしたちに、テクストそれ自体を読みなさいと言う』(『ポスト構造主義』 キャサリン・ベルジー)というわけで、あらゆる情報(哲学用語辞典やら、彼についての解説本など)を駆使しながら、ただ読んでいく。

それは<他者>の言葉をわたしに内在させていく作業のようなもので、それはロラン・バトルが構造主義やポスト構造主義でどのような位置にあったか、なんていう問題はどうでもよくて、ただ、彼の使う言葉をわたしのものにしたいという欲望のようなものだ。

それにしてもだ。

鏡像段階。

「お前が,これだよ」という写真を見ると、なにか涙が出そうになる。

(わたしにはこんな写真はないからというのが一番の理由?)

鏡像段階、これはラカンの言葉だけれども、「パラノイアこそ人格」(ラカン)だとすれば、その人格の始まりはここにある。

そう本当のわたしはここにいる。

ここから一歩も踏み出せないのだろうが、踏み出す境界線さえもわからない(無意識)。

そしてなにかその余剰なものとしての欲望のようなもの。

それは、日々のぎくしゃくしたわたしの営みそのものだのだろうけれども、わたしはいったいなにになりたいのか、と自問すると、途端にあやしくなってしまうのも事実で、この自分のやっていることに意味付けすることの大変さときたら・・・。

長野からのメール。

| 少し前までは、我々業界は淘汰されるんだろうな。なんて人事のように思ってましたけど・よくしたもんで

年収大幅ダウンでも子供達には、ひもじい思いはさせてません。(お父さん大変)しかし次の世代の20代30代の技術者と営業は去っていきました。正解だと思います。いろいろ考えましたけど出口のないトンネルもあるかもしれません。いえいえ腹はすわってますよ。もう恐いものはないですから。なんでもありの長野県

理論はいらない。 |

こうして彼もまた、自分自身の意味付けを苦労して行いながらも、元気にしているようなので安心させていただいてはいる。

意味付けの再構築が必要なのは、環境が自分の存在を否定し始めたと思えるときだろう。

そんなことは、生きていれば何遍も繰返しやってくる。

しかし、その逆境(と思える)の中でも、自ら動くことだけが、自分の存在することの意味を自分自身に教えてくれる=本当は<他者>に理解されている(のような気になる)つまり、意味付けの再構築。

そのことで、すべてに失望しないですむことは、すべてに失望してしまうよりは、ずっとよいことだと思う。

だから、

動き出せ!えぶりばでぃ!

詩人のねがいは

どこかの谷間でできるチーズのように

その土地特有のものであるが

どこかよそで賞められること (オーデン)

書くことは、つまりは、この悲しいような欲望の繰返しの中にあるのかもしれない。

だから、わたしもこうしてごちゃごちゃと生きていられる。

「人生てきとー」などとほざきながら。

ただ、「なんでもありの長野県 理論はいらない。」は明らかに誤りだろう。

言い換えるとすれば、「なんにもない長野県」だから「理論は必要とされない」だろう。

しかし、本当はもっと違っていて、「なんにもない長野県」だから「論理(的態度)は必要」だろう。

2004/09/04 (土) ▲ ▼

【例によって二日酔いの朝】

6時起床。

浅草は雨。

わたしは二日酔。

そして、朝からきたない話しだが、飲酒性の下痢である。

まずは、80万。

いつもお世話様になっております。

平和建設総務の丸山です。

この度、幸運にもキリ番をゲットいたしましたので報告をいたします。

当社では、前回の777777番を当てたので大満足をしていたのですが

今朝の社長の書込みを見て、サイボウズのトップページに表示される

【ももちどっとこむ】のカウンターをなにげなく見ました。

すると、数字がなんと800000!!だったのです。

あれっ??とビックリしてしまいました。

今、やっとジンワリと嬉しさが沸いてきました。

どうもありがとうございました。

会社もこの幸運を絶やすことなく私たちも一生懸命に受注を獲得して

行きたいと思います。(9月は全社民間工事受注月間です。)

では、又当社のセミナーでお会いできる日を楽しみにしております。 |

丸山さま、おめでとうございます。

景品は、浅草はふじ屋の目鯨を準備中。

ふじ屋といってもぺこちゃんじゃない。手ぬぐい屋である。

こいつを額に入れるわけだな。

額の方が高い・・・(笑)

それにしてもだ、平和建設2連勝である。

どうやら、サイボウズのトップページに、「任意のURL」で当サイトを設定しているのが勝因らしい。

イントラをひらくと、わたしのサイトのアクセスカウンターが自動的に表示されるのである。

やるな、である。

一方、こんな方もいる。

仕事中にも係わらず、キリ番狙いました。

・・・それも2台体制で(笑)

残念ながら、80002、80003(11:04頃)でした。。。(;_;)

前回に引き続きあと一歩、です。

念のためご報告までと思い送信します。

商品目的云々ではありませんが、このワクワク感を味わうこと、

やっぱり仕事も楽しみながらしなくちゃ〜、ですネ。

では通常業務へ戻ります(笑) |

うむ、この腹の据わり方は素晴らしい。

ということで、今回も前後賞は差し上げましょう。

目鯨(額なし)。

腹が据わるといえば、ナベツネさん。

あんたは、本当に凄い。

是非、ジャイアンツのパリーグ移籍のためにご尽力いただきたい。

世の中、一般大衆、マスコミに迎合するへなちょこオヤジが多い中、これだけ腹が据わって悪人を演じられる人にも滅多にお目にかかれない。

是非、くそオヤジとして、余生を全うしていただきたい。

外面(そとづら)いい人にならないでほしい。

こころから、尊敬しております。

そして、くりちゃんから。

やっぱりきたな、関西人。(笑)

ももちさんへ

お好み焼き四角切り推進委員会 会員のくりです。

(い、いつから!?)

お好み焼きは、四角切りです。

ざくざく四角切りです。

ケーキカットしたら、手でつまむんかい!と思っちゃいますよ!

ただ、最近コテで直接食べなくなってしまいました・・・

四角切りを小皿に入れ、お箸で食べてます。

単に、暑さに負けているだけです。

やっぱり「四角切りをコテで食う」というのが、

おいしさが、倍増する気がいたします。

しかし、あんまりケーキカットの人みたことないです。

いるんでしょうか?

ケーキカットした、あの三角の細いとこ、なんか寂しいです。

絶対、豚は入ってないやろー!その細いとこっ、て思います。

(ざっくり)

しかし、やっぱり四角ですよ、四角切りです、絶対!!

ほな、股〜☆くり |

>しかし、あんまりケーキカットの人みたことないです。

>いるんでしょうか?

いるのだよこれが。

関東では、ケーキカットの人の方が多いのじゃないだろうか。

2004/09/03 (金) ▲ ▼

【お好み焼きの切り方】

午前7時起床。

なぜか身体(からだ)が化石のようにかたい。

今日は、たぶん、カウンターが、80万を刻むことでしょう。

| 次の切番は800000→ |

|

80万ゲットの方はメールをください。

→店主へメール

ももグッズ(未定)を記念品として贈呈したく思います。

昨日は、午後10時ちょっと前に帰宅。

駒ヶ根市までの出張だったので、茅野まではJR(特急あずさ)を使い、茅野からは、年に何度運転するか(今年は始めて)・・・という、自動車(レンタカー)を使った。

例によって、中央自動車道、わたしが追い抜いた車は1台もない。

昔、まんがのサリーちゃんで、よしこちゃんのパパ@タクシードライバーが、運転ノイローゼになったが、それを三つ子が「運転ノロイゼ」と呼んでいたことを思い出した。

駒ヶ根市では、中部青年会議長野県南支部さまで、講演(第三者からみた長野県の建設業界というお題)+イントラネットをサイボウズoffice6へバージョンアップしたことによる実地講習(今回は順番は逆だったが)のWヘッダー。

じつはこのパターンはとても好きなのだ。

受講される方にとっては、ただわたしのはなしを聴いているよりは、身体を使う時間があるので、たぶん、身体の退屈が救われる。

そして話す方としては、サイボウズを実際に使えるので、こんな風に使うのよね、的な話しがしやすいのである。

それにしてもだ長野県、大変である。

いろいろあるが、講演では「腹を据えていきやしょう」という話しをした。

そもそも、第三者からみた長野県の建設業界というお題をいただいても、見えないものについてはなにも話せないじゃないか、と。

どうしようもないじゃないか、と。

見えないものは、信頼性に欠ける。

信頼性とは情報を発信する能力でしかない。

「まだ見ぬ強豪」というような、見えないことによる強み。

(それを「こけおどし」という)

それができれば嬉しいが、それは一昔前の安心社会の産物でしかないく、残念ながらそれを望むべき環境にないとき、私たちはなにをどうしたらよいのだろう。

細かい話しはさておいて、まずは、

「腹を据えていきやしょう」

しかないだろう、とわたしは思うのだ。

皆さん熱心に聴いてくれた。

一人でも多くの方々が実践(うごきだせ!えぶりばでぃ!)に移ることを願うのだ。

さて、(↓)の写真は、一昨日実際にわたしが食べたお好み焼き(桜海老天)の写真である。

ほんとうはこの上に、ソースとマヨネーズと花かつおと青海苔が乗るのだが、今回は「切り方」がわかりやすいように、プレーンなままである。

もうお分かりのように、ここでの問題は、お好み焼きをどうカットするのか(切り方)、ということである。

皆さんはどう切る。

そしてそれは何ゆえに、なのである。

世の中に蔓延しているお好み焼きカットミームは、ケーキカット(ピザカット)型じゃないだろうか。

つまり、こんなの(↓)。

皆さんはどうだろう。

わたしはそれが嫌いなのだ。

ケーキのようで上品だ、という意見もあろうが、冗談じゃない。

わたしは、写真にあるように四角に切りたい。

思い切り下品にざくざくと切りたい。

下品は下品のままでよいのである。

下品は下品であってこその真実がある。

下品×下品はマイナスの乗数と同じである。つまりプラス化する。

下品×上品はマイナスとプラスの乗数である。つまりマイナス化する。

「適当」という言葉がある。

それは組み合わせのマッチングのことである。

(名・形動)

スル[文]

ナリ

(1)ある状態・目的・要求などにぴったり合っていること。ふさわしいこと。また、そのさま。相当。

「―な例」「―な結婚相手を世話する」「君主政治なる者は殊に大国に―するの理を/民約論(徳)」

(2)その場を何とかつくろう程度であること。いい加減なこと。また、そのさま。

「―にはぐらかす」「―なことを言う」

三省堂提供「大辞林 第二版」より http://dictionary.goo.ne.jp/index.html

ある状態・目的・要求などにぴったり合っていること。ふさわしいこと。また、そのさま。相当。である。

そうあるためには組み合わせは大切なのだと思う。

お好み焼きをケーキ型カットするのは、まるで、味噌汁を、マグカップ+スプーンで食べるようなものじゃないだろうか。

もしくは、お汁粉を、マグカップ+スプーンでもよい。

もしくは、ケーキを箸で食べるでもよい。

そういうハイブリッドをわたしは好まない。

「てきとー」ではないのである。

お好み焼きは、四角に小さく切る。

これが「てきとー」なのである。

旨けりゃなんでもよいだろう、という意見もあるだろうが、わたしはだめなのだ。

こういう些細なことにこそこだわりたい。

「腹を据えていきやしょう」というのは、こんな感覚に近いのじゃないのか、と考えている。・・・近くないか。(笑)

ということで、今までケーキ型にお好み焼きをカットされていた方は、是非、四角に切ることを願うのだ。

以上、お好み焼き四角切り推進委員会よりのお願いである。

そして、お好み焼きを食べたら、こんどは勉強だね。

■9月15日(水)東京独演会(実験的勉強会)

サイボウズ(株)セミナールーム

イントラネットを使ったIT化のすすめ

New!!サイボウズ社のサイトからも申込ができます

http://office.cybozu.co.jp/cb6/shien/event/ichiran.html#0915

残は、本当に僅少。

お申込はお早めに。

ということで、今日は自宅で面談の日。

2004/09/02 (木) ▲ ▼

【「CALS/ECにおける中小建設業の立場は明確です。それはCALS/ECの為のITインフラを使う立場だということです。」について】

午前6時30分起床。

浅草は、秋の気配か・・・。

中小建設業におけるIT化について、ももこむ通信には、いつもこのメッセージを載せている。

いってみれば、これがわたしの基本スタンスである。

------------------------------->8

CALS/ECにおける中小建設業の立場は明確です。

それはCALS/ECの為のITインフラを使う立場だということです。

必要な事は「いつでも大丈夫」と言えるだけの社内IT化と体質強化、

そして効率的な社内ITインフラ整備のための選択眼です。

------------------------------->8

創業時からこれは変わらないのである。

今日は、

「CALS/ECにおける中小建設業の立場は明確です。それはCALS/ECの為のITインフラを使う立場だということです。」

について、最近思うことを書いてみたい。

CALS/ECに関して、その技術的なものが問題となることはないだろう。

しかし現時点でアンケート調査を行うと、例外なく電子入札と電子納品の講習会開催希望が最も多いのも事実である。

それは、問題じゃないといったITを扱う技術の問題が問題となっているということだろう。

これには二つあるように考えている。

ひとつは、まだ見ぬものに対するささやかな心配。

そしてもうひとつは、ホントにできないぞという心配。

でも、そんなことは大丈夫、問題じゃないんだ、とわたしはいい続けている。

CALS/ECがITという技術に裏づけされたものである限り、ITを扱う技術の習得は必要なものである。

ただ、わたしは、ITを扱う技術とは、逆上がり、自転車乗りと並ぶ身体で覚えるものである、と考えている。

いやむしろ、年齢による身体的なハンデの低さを考えると、ITを扱う技術を身体に覚えさせるのは、逆上がり、自転車乗りより簡単かもしれない。

なので、わたしはあんまりこの部分には興味がないのである。

覚えればよいことは、問題でもなんでもないのだ。

つまり、ITをツールだ、と表現する方が多いが、それはこの意味において正しいのだと考えている。

ITは、いつでも目的を達成するための間接的存在(補助具)としてのツールであり、ことの本質はむしろ、そのツールを使う(生み出した)背景にある制度(そこにある目的)にある、ということだ。

わたしのアプローチには常にこの視点がつきまとう。

つまり、我われがやろうとしていること(つまりIT化)は、その本質を見ようとすることでしかない。

そしてここに「選択眼」という言葉を使ってきたわけであり、それは本質を知ろうとすることであり、考えることだ。

例えば、CALS/ECの場合、電子入札に対応できることと、電子納品に対応できることとは、私(自社及び自社の社員、そして「公共工事という産業」)にとってどういうことを意味するのかを考えることだ。

そしてCALS/ECはなにを目指し、多くの地場型中小建設業(「公共工事という産業」)を何処に導こうとしているのかを考えることだ。

この「選択眼」という言葉は今や、情報を見る力とか、係数aとか、キャパシティとか、わたしの思考の遍歴とともに呼び名を変えてきているが、要は「選択眼」なのであり、本質を見ようとする意志(こころ)、態度なのである。

「CALS/ECにおける中小建設業の立場は明確です。それはCALS/ECの為のITインフラを使う立場だということです。」

これは、今の国交省のCALS/ECに対して、受注者のスタンスはこれ以外に取りようはない、ということでもある。

技術論しか示さないものに対して、我われは無力なのである。

それは、「公共工事という産業」の閉塞を加速しているようにわたしには思える。

CALS/ECの為といわれるインフラの整備と準備は、すべて発注者が行う。

だからこそ逆説的にだ、CALS/ECは多くの受注者(地場型中小建設業)にとっては(技術論以外)なんだかよくわからないものとなる。

なぜなら、その背景には制度があり、地場型中小建設業は、その制度の中の生き物であり(金魚論)、その上その制度はあなた(地場型中小建設業)が作ったものではないのに、その制度についての議論がないからである。

当然に、この制度にはあなたのご意見や都合など、ほとんど反映されるわけもなく、そしてITが制度を作り出しているのでもない。

どなたかの恣意的な政策というものの中にある。

ITは、確かに距離と時間の概念を革新的に覆し、それによる制度の変更を可能としてきた。

しかしそれは、だからといってITが使えることは制度を簡単に変えてよい、ということと同義ではないだろう。

ともすると、できることはなんでもいいことだ、的な風潮になりがちなのが、このIT(や科学)というものなのだ。

だからこそ、

わたしが「IT化」というとき、それはITという狭い技術の問題ではないのだ。

それはいつでも制度の問題を含有している。

その制度を考えることが、本質を見ることの始まりなのである。

それを「IT化」と呼んでいるわけだ。

ということで、夏休みも終わり。

それじゃ、勉強しようじゃないの。

■9月15日(水)東京独演会(実験的勉強会)

サイボウズ(株)セミナールーム

イントラネットを使ったIT化のすすめ

New!!サイボウズ社のサイトからも申込ができます

http://office.cybozu.co.jp/cb6/shien/event/ichiran.html#0915

今日は、長野県にいってくる。

2004/09/01 (水) ▲ ▼

【考えることに、手遅れはない】

午前6時起床。

浅草は晴れ、たぶん昨日の午後に引続き、頭にくるぐらい蒸し暑い一日の始まりを予感させる朝である。

昨晩は、多くの皆さんにご応募いただいた『仕事とパソコン』9月号の配送作業を、家内制手工業において、できるところまでやってみた。

桃知商店、りっぱに零細事業であり、個人商店である。

できることは、夜なべをしようがなにをしようが、すべて家内でやるのである。

今回は、ご応募いただいた方々には、すべてお送りできるようにした。

しかし、なにぶん家内制手工業であるので、お手元に届くまで暫くお待ちいただきたい。

そして、応募したのに届かないぞ!という方は、遠慮なくお申し出いただきたい。

桃知商店、けっこういい加減なのである。

『41歳からの哲学』

『41歳からの哲学』

池田晶子(著)

2004年7月15日

新潮社

1260円(税込)

池田さんの著作を始めて読んだのは、『14歳からの哲学』(2004年3月26日の戯言で紹介)である。

その頃、桃知利男(当時45歳)は、恥ずかしながら、生まれてはじめて哲学というものとまじめに向き合おうとしていた。

その哲学ど素人のわたしにとって、『14歳から・・・』は、とてもわかりやすく素敵で、まじめな表現をしている本だな、という印象があった。

『41歳からの哲学』は、『14歳からの哲学』に比べると、ずっとオジサン的だ。

それはオジサン的の方が含蓄があり、深い内容を語っている、という意味ではない。

むしろ逆である。

わたくし的には、『14歳から・・・』の方が、はるかに深い内容を語っているように感じている。

まあ、それはあたり前かもしれない。

まず、語りかけている対象が違う。

『41歳から・・・』は、週刊新潮に連載されている「死に方上手!」というコラムをまとめたものである。

週刊新潮を愛読している14歳というのも稀だろう。

そして問題はその対象としての「41歳から」なのである。

41歳といえば、高度経済成長期を、何も生産しないで、そのおいしいところを享受するだけ享受した「がき」としての昭和三十年代生まれも含まれる(わたしもである・・・46歳)。

とにかくおいしい時代にがきの時代を送ってきた。

この世代、例えばわたしが「恥ずかしながら」と哲学に向き合ったように、哲学というか、「まじめに考える」ということに、「恥ずかしながら」という「てれ」がある。

というか斜に構えている。

そういう方々が多いのじゃないだろうか。

それは、「その気になれば俺だって」という自惚れを基底にもった、幸せな幻想に棲む世代故なのだが(それを生み出した開発主義」)、だから、なにも考えない。

考えなくとも、それなりに、社会が私を生かしてくれたのだ。

そして中年の閉塞は、考えることを求められた途端に訪れる己の「ばかの壁」の厚さへの恐れだろう。

そこでは、「その気になれば俺だって」という自惚れが通用しない。

そういう方々(含む、わたし)に、「考えることに、手遅れはない。」と訴えるには、こんな按配でよいのかもしれない。

つまり、『41歳から・・・』は、『14歳から・・・』に比べればとても読みやすいのだ。

この逆転現象が何ゆえに起こっているのか考えてみれば面白いだろう。

『14歳からの哲学』 ―考えるための教科書―.

『14歳からの哲学』 ―考えるための教科書―.

池田晶子(著)

2003年3月20日

トランスビュー

1,200円(税別)

最後に補足しておくけれども、『14歳からの哲学』だって、物凄く読みやすいのだよ。

▼

■桃知商店謹製■

(c) Copyright TOSIO MOMOTI 1998-2004.All

rights reserved.

About桃知利男|インデックス |Self Talking INDEX| 今日の戯言 | 2004年8月後半へ | 2004年9月後半へ|著作権|店主へメール

|依存リンク|店主経歴|

![]()

熊本ゼロックス(株)4Fセミナールーム

『フィロソフィア・ヤポニカ』

『負け犬の遠吠え』

『彼自身によるロラン・バルト』

『41歳からの哲学』

『14歳からの哲学』 ―考えるための教科書―.

![]()