店主戯言040401 2004/4/1~2004/4/15 "There

goes talkin' MOMO"

About桃知利男|インデックス |Self Talking INDEX| 今日の戯言 | 2004年3月後半へ | 2004年4月後半へ|著作権|店主へメール

|依存リンク|

2004/04/15 (木) ▲ ▼

【え・ねるぎぃ・2】

桃知@網走%昼食中(お弁当)

午後から2時間×2セット。

午前中の2時間で、だいぶ、え・ねるぎぃを使ってしまった。

昼食はしっかり炭水化物なのである。

おはようございます。広上伸二(砂子組)です。

先週の講演お疲れ様でした。

遅れましたが反省を書いたので送ります。

20040412(月)平成16年度 砂子組研修会2日目の感想

総務部から利益について話があり、今までのやり方では利益を残せないので今年度は新たなアクションが必要でないか。

例えば実行予算はいらないのでは。ブロック制を考えるべきだ。知識集団にならなければいけない。

『利益の出せる、頑張る技術集団へ』なってほしい。

事前に土木部の研修会ではこの件について話し合ったが、次の段階に進んでいないので早い内に行わなければいけない。(今週中にしよう)

痛いところを言われた感じです。

吉谷土木のよしたにさんの講演は聞けませんでした。

上田工業のいとうさんの講演は最後の3分程度しか聞けなかったが、会社の目的は儲ける事。

そのためには人材育成が大切。

うちのコア・コンピタンスは社員です。

具体的な活動内容は聞けなかったが、まさに言われていることと思います。

それじゃ、うち(砂子組)のコア・コンピタンスは、利益の出せる、頑張る技術集団て、ことなのでしょう。

だれもやっていない新しい行動~今は何かわからないが早いうちに行うことで変われるでしょう。

師匠の講演で教えてもらったこと。

今までやってきたことは皆に真似される。今後は誰も真似できないためには のれん が必要。

そのためには、情報を発信する能力をつけること。

反省することは考えること。そうすると分かるそして発信する。それがフィードバックループとなり体で信頼が構築できるのだろう。そして くさび ができ、さらに くさび が売名してくれる。ということは営業のない営業ができてる。

これが のれん てことか。考えているうちに分かってきたぞ~。

しかし、 のれん をつくるまでがたいへんだな~。

師匠は自分のPPTで著作権問題があるから考えろ。

また、PPTを地域住民に披露しなさい。

これでいいと思い込んでいたが、今回上記のヒントをいただいた。みんなが聞いていたから誰かが動き出すだろう。自分も考えて人に負けない のれん(信用) をつくろう。

ご自愛を祈ります。では、(^o^)丿 |

と、なんの派脈もなく掲示。

【え・ねるぎぃ】

桃知@網走%朝食中(納豆かけご飯)である。

このレストランは、なぜか無線LANが使えるので、いつものように、食べながらの更新中なのだ。

さて、今日も引き続き網走建協さまでのお仕事。

午前9時より2時間×3セット。

ガス欠は必至だろう。

鱸です。

(ざっくり)

#連日の強行軍(夜も含めて・・)よく体が持ちますね。

F2Fとアルコールが燃料+精神強化剤かもしれませんが

御自愛を m(_._)m |

たしかに、昨晩もF2F。

毛がにとキンキのから揚げ(丸揚げ)それから鯨のベーコン。

それからビールを沢山。そしてよく喋った。

ただ、わたしだって毎日疲れてはいる。

不死身ではない。

けれども毎朝目覚めると、たしかに昨日の延長系ではあるのだろうが、確実に違う自分がいて(肉体は少し滅び、現実の重みは少し増える)、「さあ。今日もお前の出番だよ」って声を聞いている自分がいる、わけはない。

目覚めると、脳味噌は勝手に思考をはじめ、なんだかわからない方向へと志向は進むだけであり、そのなんだかわからない志向へ向かって、わたしの「からだ」は可能な限りつきあっている。そのようなものである。

ということで、今日は、JAL1188便女満別 20:25発 → 東京羽田 22:10着で帰る。

2004/04/14 (水) ▲ ▼

【今日は網走】

桃知@札幌であ~る。

昨日の芦別建協さんでの3時間×2セットの勉強会終了後(やっぱり疲れた・・・)、本日の網走行きに備えて、札幌へ移動しておいたのである。

本日は、ANA4821 札幌(丘珠)(10:40) - 女満別(11:35)という短めのフライト(といっても同じ自治体内を飛行機で移動しなくてはならないのは、さすが北海道)

で、網走建協さまにお邪魔する。

今日は、午後1時から2時間の事業者団体ベースのIT化の基調講演。

その後、2時間の実地研修である。明日は、実地研修が2時間×3セット。

ガス欠しないように体調維持には気をつけなくてはならない。

わたしの唯一の資本は「からだ」なのであるから。

鱸さまから。

鱸です。

> ・・潜り込むなどというまねは必要なく、どこかで

> ちゃんとゲスト・スピーカーとして招聘しようと思う

> ので、覚悟しておいてほしい。(笑)

>

小生、自らが発信者としてお話できるほどの「知」を

持ち合わせておりませぬ。 なので・・・

お恥ずかしながら、他の方々の発信に対して「ちゃちゃ」を

入れるので精一杯です。

話題をころっと変えます。

建設通信 04/04/08号に「脇雅史参院議員」インタビュー

記事が掲載されていました。~読んでるヒマがないのでわ?

東大~建設省~参院(自民党)という経歴の方ですが、

「公共事業の市場は本来の市場原理が働かない」

との考え方を予算委質疑で展開した・・ との記事から、

国会質疑を検索した結果は下記でした。

http://www.waki-m.jp/diet/20040322yosan.html

http://www.waki-m.jp/diet/20040323yosan.html

何となく、ももさんがみなさまにお話していることと、

ある範囲で類似の考え方を展開されているのではないか・・

と考えまして御紹介する次第です。

#なほ、あたっていない可能性は「極めて大」です。

異常 |

鱸です。

URLの記載もれ・・・

予算委質疑もさることながら、下記をナナメ読みして

いただいたほうが早いかもしれません。

http://www.waki-m.jp/column/column040213.html

追記)小生、脇さん支持者ではありませんでしたが、

ホントに「何か」をしてくださるなら応援するかも?

> 何となく、ももさんがみなさまにお話していることと、

> ある範囲で類似の考え方を展開されているのではないか・・

> と考えまして御紹介する次第です。

> #なほ、あたっていない可能性は「極めて大」です。

>

以上 |

脇議員のご意見はよく読んでいないので、今回はコメントはなし。

それにしても、Windows updateをしているのだが、なかなか終わらない。

ダウンロードはFO-MAを使ってちゃっちゃと終わったようなのだが、その後のインストールがいけない。

やたら時間がかかってしまっている。

ん~、朝飯でも食べに行こうか・・・、である。

2004/04/13 (火) ▲ ▼

【(^O^)/ぶり~】

桃知@芦別はスターライト・ホテルである。

昨晩は早めに寝たので、今朝は5時30分に目覚め、体調は比較的よいのである。

今朝はちゃんと温泉にもはいってきたわけで、ぽかぽかである。

鱸さまより。

鱸です。

> 4月9日に砂子組さまでおこなった講演で使用したPPTを

> 砂子組さまのホームページに置いていただいたので・・

>

たしかに頂戴しました。

ホントのナナメ読みなので・・ 理解不十分なのですが、

PPTの雰囲気が変わりましたね。

~というか、新年会以降、講話をお聞きする機会が

ないので、判らなくて当たり前でっす。 なので、

どっかのセミナーに潜り込みたいものです。 |

鱸です。 先ほどPPTをちょっとだけ読み直し!

いつもの唐突な連想ですが・・下記のアニメ語録。

「何かを得るためには同等の何かを支払わなければならない」

~「鋼の錬金術士」等価交換の法則なのですが、

(↑)のような文言だったと記憶します。

http://www.sonymusic.co.jp/Animation/hagaren/

生い先の短い小生、現時点で大切な資産は・・ 「時間」。

限られた時間の中で先達と同じ経験をすることは到底不可能

なのですが、たったの数百円~数千円で先達の費やした時間や

経験を買える・・・

~つまり、「価値ある書籍」に他なりません。

ある分野での第一人者や成功を収めた方々の活用しうる

知恵をいただくもの。 失敗学然り。

~しかしながら、問題は・・・ わかるか否か。

わが身の「容量不足」に悩む自分がいます。 |

まず、『どっかのセミナーに潜り込みたいものです。』だが、潜り込むなどというまねは必要なく、どこかでちゃんとゲスト・スピーカーとして招聘しようと思うので、覚悟しておいてほしい。(笑)

ということで、今日も芦別建協さまで協会イントラネットの研修。

終了後札幌に移動して札幌泊の予定。

2004/04/12 (月) ▲ ▼

【今日は芦別へ】

まずは、4月9日に砂子組さまでおこなった講演で使用したPPTを、砂子組さまのホームページに置いていただいたので、必要な方はダウンロードいただきたい。

http://www.sunagonet.co.jp/contents/download.html

じろう@さっぽろです。

今日はお疲れ様でした。

1週間の内に2回話を聞くのは初めてかもしれません。

今日の会場は、錦織健や千住真理子がコンサートをする音楽ホール。音響関係はさすがに素晴らしい。

PPTの切り替わる音ひとつとっても新鮮でしたね。

火曜日に聞いたお話と同じ内容もありましたが、伝わり方が違うような気がしました。

桃知利男講演会と言うよりは桃知利男コンサートという感じでした。会場選びも重要だな

あと妙に感心してしまった一日でした。 |

9日の砂子組さんでの講演会場は、奈井江町の誇るコンチェルトホールだったのだが、インターネット接続環境を除けば、それは素晴らしい会場であった。

音がよかったのは、砂子組さんは、自家用PPTのために、会場の音響設備を使えるように手配されていたからなので、わたしも、それを使わしてしていただいたのだ。(まあ、最近のわたしのPPTは音はほとんどなにも入れてはいないが・・・)

さて、昨日は、浅草寺の白鷺の舞(こんなの)の日で、当家も午後からお手伝いというか子供が稚児として参加し、でっかい白鷺饅頭をふたつお土産にいただいてきた。

わたしといえば、うだうだとこんぼ行列について3時間ほど歩くだけ。

五月中旬並みの気温も手伝って、少しは汗ばんだけれども、さほど疲労感はなかった。

たぶん、その昔、どこへ行くのも自動車を使っていた頃なら、グロッキー気味なのだろうが、こんな仕事をしているおかげで、いやでも歩く生活に順応してしまっているのだろうなぁ、と思う。

と、この好調を維持しながら、今朝のわたしは、またまた北海道へ飛ぶのである。芦別建協さまで勉強会。

なので、今朝は忙しい。・・・とは書いているが、これは昨日中に書いるのだ。

つまり、今のわたしの意見ではない。昨日のわたしの意見である。

養老猛司曰く、人は変わる、けれども情報は変わらない。

お久しぶりです

『結論からいえば、最初のうちに、あえて挫折経験をさせ、それによって知識の必要性を体感・実感しながら学んでいる学生ほど、どんな場面にでも応用して使える真の知識が身につくことを知りました。』

『失敗学のすすめ』を読まずにコメントするのもなんですが.....

よほど人を挫折に追い込んで楽しむような雰囲気ですな。

自分の理解の範囲で考えると「蝶は幼虫から一気に蝶にはならない」ということです。

ISOの取得は1994年版がISOの本文に当てはめて行けば、いっぱしの物が出来ましたので、

「蝶は幼虫から一気に蝶になっちゃった」のです。

成長の過程でさなぎの段階を踏まなくてはならなかったものが一気に出来ちゃったのでほとんどの企業が勘違いしちゃったんです。

(2000年版は違ってますけど)

ISOの規格本文はCD(委員会の草案)を経て決定された物ですがそのころの意図するところはおそらく皆さんが見ないであろうISO:9004の規格に少し現れている物と思います。

ぜひ一度見られることをお勧めします。

ちょっと話がズレちゃったので元に戻りますが、

「成長の過程でさなぎの段階を踏まなくてはならなかった」

これは経験しておく必要が有るということです。

よく聞く話の「会社で初代が大きくして、二代目が....」

という話は進化の過程をうまく踏めなかったのではないかと。

それでしっかりした蝶に成れなかった。

ISO取得の過程で

「いわば正解への最短の道を進む指導をすれば避けて通ることもできるのもですが、その場合、本人はほとんどなにも得られません。」

ということを選んでしまったのですね。

さて「 国交省がISO9001適用工事を廃止するというニュース」はまだ見てないのですが、まず間違いなく国交省がISO9001を理解していなかったということだと思います。

この点についてはそのうちメールするかもしれませんが、基本的にはISO9000'sは勉強するべきだと思います。

PS.計算式は嫌いだ(^^;

アドヒスタ

http://muto448.cocolog-nifty.com/ |

まあ、「成長の過程」については、『失敗学のすすめ』も言及しているので読んでみてほしい。

「成長の過程」というのは、わたしたちの言葉では、「個体発生」と「系統発生」なわけだが、人間は、蝶とは違って、母親の子宮の中で、十億年かけて遂げた系統発生のプロセスを10ヶ月程度で繰り返している。

その展開はまるで宇宙の姿のようでもあるが、この生物学からのアナロジーは、人間の日常的成長の理解に、畑村先生も抜かりなく使っておられる。

わたしは、この部分は「無意識の次元」だと理解しているだけで、それは「個」よりも「種」が、より多くを司っているのだろうと考えている。

ただ、その「種」は、常に種を否定しようとする「個」を内在していると。

その動的なダイナミズ(矛盾)こそが、変化(進化)のエネルギーか。

それが、魚類であり、両生類であり、哺乳類であり、人類である(無意識な)わたしが、魚類でもなく、両生類でもなく、他の哺乳類でもない、自我としてのわたしである理由なのかもしれない。

2004/04/11 (日) ▲ ▼

【今日も休みだけど、午後から浅草関係】

某MLから。

A木です。

昨日、長男の入学式で休暇を取っていたら、

国交省がISO9001適用工事を廃止するというニュースが飛び込んできました。

背景には、

①ISOを取っている業者と取っていない業者の違いがない

②ISOを取っている業者が手抜き工事をやった

③国交省がインセンティブを与える必要がなくなった

…などです。

せっかくISOを取ったのに、という嘆きが聞こえてきますが、ISO適用工事を受注しているのは、ほとんどが大手業者です。

体質改善のツールとして有効に活用するか、認証を返上するか、企業は選択を迫られます。 |

A木さん、ISOの記事は建設新聞では今日出ていました。

しかし、国土交通省も身勝手なもんですね。

本当の背景には何かあるのではないのですか?

桃知師匠の言っていた通りの展開でもありますね。

今後は、かかる経費との兼ね合いが問題になって来ると思います。

社員数の多いほど負担が高いとかありましたからね。

これから認証会社の存続の話にもなってくるのでは?

北海道で新設した会社も大変になりそうですね。

我社も検討に入らなくてはいけません。 |

さて、今日は「PDCAサイクル」のはなしでも書こうかと。

公共事業におけるISO9000'sに関しては、上記のような状況となったようで、ご愁傷様なのだろうか?

ISO9000'sといえば、マニュアル化・標準化と「PDCAサイクル」がうりの品質マネジメントシステムではある。

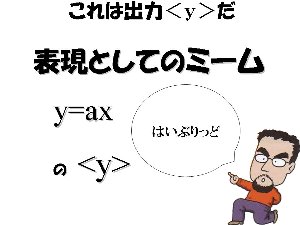

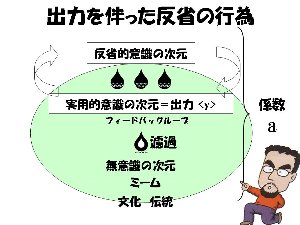

まあ、何かを信じて(ax)、 ISO9000'sに取組んだことは、「実用的意識の次元」での出力を<y>なのであるから、もし自社が、人間の行為の三次元フィードバックループで「反省」を経由されるような「PDCAサイクル」をお持ちであるならば、それは「わからない」という方法そのものなわけで、その出力<y>に対する三次元フィードバックループは、正解の思い込みを一歩超えることは、できるだろうから、まあ、「考える」このとできる企業は、国交省がどうしようが、ISO9000'sは無駄ではない、ということだろう。

つまり、PDCAとは、計画(Plan)、実行(Do)、点検・評価(Check)、改善実施(Action)の4ステップであるが(「わたしはこれはトートロジーだと思うが)、そのサイクルが創造的に回るには、三次元フィードバックループが欲しいのよ、ってことだ。

これだけじゃ、つまらない、と思うかもしれないが、そんなものである。

物足りない方は、畑村先生の『失敗学のすすめ』でも読んで、自分で勉強しましょう、ってことだ。

『失敗学のすすめ』

『失敗学のすすめ』

畑村洋太郎(著)

2000年11月20日

講談社

1680円(税込)

『実際、エンジニアの初心者は、お手本となるサンプルを一切あたえずに自分自身でものをつくらせてみると、誰しもはじめはまともなものなどつくれず、まず間違いなく失敗します。デザイナーやエコノミストの初心者もしかりで、手本を示さずに知識のないゼロの状態からデザインなり投資計画なりを立てさせても、まともなものなどできるはじがありません。』

『このとき向学心の強い初心者ほど、「痛い」「つらい」「損をした」という気分を味わい、強い挫折感を感じるものです。むろんこの挫折感は、あらかじめ手本を示してこれをマネさせる、いわば正解への最短の道を進む指導をすれば避けて通ることもできるのもですが、その場合、本人はほとんどなにも得られません。』

『つまり、どちらの指導方法を採るかで、両者の間に明らかな差が生じるというのが、長年の指導経験で得た答えだったのです。』

『結論からいえば、最初のうちに、あえて挫折経験をさせ、それによって知識の必要性を体感・実感しながら学んでいる学生ほど、どんな場面にでも応用して使える真の知識が身につくことを知りました。』(畑村,p25‐26)

わたしが、標準化・マニュアル化を嫌う理由は、この畑村先生の指摘のようなものなのだが、標準化・マニュアル化を前提としたPDCAサイクルは、「正解への最短の道を進む指導」のようなもので、「本人はほとんどなにも得られません」なのだろう。

「本人はほとんどなにも得られません」とは、適応能力の欠如、つまり、係数a

が限りなくゼロであることなのだ。

2004/04/10 (土) ▲ ▼

【浅草に戻る】

近藤@砂子組です。

おはようございます。

係数aの理解をより深いものにしてくれた「フイードバックループ」

“ろ過され身に付く”(体で覚える)

考えることの大切さ、そこに存在する「ことば」の重要性。

イメージだけでも伝わらない。

今回もまた、ただ身の回りで日常的に起きている事象のプロセス

について、セミナー終了後にはしっかり説明がつくという事に、

とてもうれしくなってます。

「我思う故に我あり」(デカルト)なんてセミナーで聞くと“ドッキ”としてしまいます。

当社の完成検査時PPTは、オープニング、エンディングは別として現場代理人が熱く自分の言葉で語っています。

構成は、イメージ→ことば→イメージ。

今後は、「ことば」の部分を訓練により磨きをかけて行くことで、このPPTは見る人により多くの共感と感動を与えるものになると思っているのです。

(著作権問題もクリアーしないといけないのだろうが・・・)

師匠が言うように

施工計画書PPT・今月の施工状況PPT・完成PPT(総集編) ⇒ 「ザ・電子納品」

どこかで仕掛けて実際にやってみたいものです。

公募型入札の申し込み時にでも提案してみるかな! であります。

現在も、移動中と思われますが、道中に気を付けてお帰り下さいませ。

次回お会いできる出来る日を楽しみにしています・・・ |

ということで、昨日の反省。

画像付きの「はいぶりっど」である。

このPPTの前に、砂子組みさまと平和建設さまの工事PPTのオープニングを流している。

これらの工事PPTは、出力 y であり、音楽と画像、そして「ことば」の「はいぶりっど」なのである。

そして、このふたつのPPTは、オープニングだけを見ても、雰囲気がかなり違うことに気がつくだろう。

では、その「違い」とはとはなにか?

それを両社のもっているミームの違いと解釈してもいいだろう。

つまりは、「行為」の次元レベルでいえば、「無意識」の次元の差が一番大きいのかもしれない。

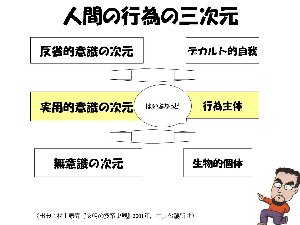

この三次元モデルは村上泰亮によるものなのだが、人間の行為を、一元論的にではなく、このように三次元のモデルで考えると、我々の行為というものが、何ものなのかがより理解しやすくなるだろう。

我々は、実用的意識の次元で、「わかったつもり」になっているわけなのだが、この実用的意識の次元、つまり「日常」とは、無意識の次元と、反省的意識の次元の接合点である。

とすれば、「日常」とは、反省的意識の次元と無意識の次元の「はいぶりっど」なのである。

わたしは、人間の行為を、行為の三次元における「フィードバックループ」だと理解している(これは今のところわたしの脳味噌だけによるオリジナルな理解なので間違っているかもしれないが)。

つまり、実用的意識の次元の出力は、何らかの結果(経験)を個人にもたらすだろう。

その結果(経験)を、反省的意識の次元は、「ことば」で理解しようとする。

その理解から(たとえば失敗に学ぶ)、我々は実用的意識次元での出力の完成度を高めることができるのではないだろうか。

そのとき、実用的意識次元での出力は、当然ながら無意識の次元から大きな影響(制約)を受けている。

そして、このフィードバックループから生まれた何がしかは、実用的意識の次元を経て、濾過されるように、無意識の次元に蓄積されるだろう。

この行為の3次元システム全体が 係数a であり、キャパシティであり、社会的知性であり、個人に宿るミームであり、そしてマリアビリティだと理解していただければよいのである。

そしてそれは「情報が見える能力」の進化なのである。

つまり、文化的に進化するとは、この三次元システムが進化するということになるのだ。

というとで、つまり「反省の行為」は、とても大切なものなのである。

それがないことには、フィードバックループは機能しないし、なにも身に付かないのである。

我々は、ともすれば反省の次元を経由しないで、実用的意識次元で、イメージとして、事象を理解してしまている(これも「はいぶりっど」)。

つまりは「ことば」を用いない、○○感覚(たとえば主婦感覚とか皮膚感覚)とでもいうような、短絡的思考回路で、事象を理解してしまう。

そのことによる弊害の時代が「今という時代」には露呈している、とわたしは考えているのだが、あえて、工事PPTはそれを逆に利用しようとしているのだ。

だからこそ、その作り手は「反省の行為」を経ないと、なにもならないことに注意されたい。

わたしのIT化論は、「反省的意識の次元」の復活をいうものである。

反省の行為にITを使うことで、それもそれをバルネラブル的におこなうことで、何が起きるのかを常に考えているわけだ。

ということで、今日はゆっくり休む。

明日は、PDCAサイクルと、三次元フィードバックループの違いのはなしでもしよう。

2004/04/09 (金) ▲ ▼

【4・28静岡講演】

4月28日(水)に、静岡にてセミナーをおこなうのでお知らせなのであ~る。

久しぶりの静岡での講演、是非、沢山の方々においでいただければ、と思う。

進化した(?)桃知節をお楽しみいただきたい。

1・日時:

平成16年4月28日(水)13時受付開始

13時15分~16時15分

2・場所:

静岡音楽館AOi 講堂

住所:静岡市黒金町1-9 電話:054-251-2200

http://www.aoi.shizuoka-city.or.jp/

静岡駅北口より西へ(左方向)150m

静岡中央郵便局と同じ建物です

3・セミナー内容

「人を育てるIT化-建設業のIT化最前線」

「中小建設業のIT化の事例をもとに、中小建設業のIT化の可能性について考えてみましょう」

今回は、久しぶりの静岡での講演、ということでもあり、たぶん、静岡の方々は、最近のわたしの動きはほとんど知らないと思うのだ(すでにCALS/ECなど、どうでもよいのである)。

なので、現時点でのわたしのIT化論(人を育てるIT化論)を概論的に、そしてその実践が、どの程度まで進んでいるのかを、個々の企業ベース、そして事業者団体―自治体ベースを、事例を見ながら理解していただけるような構成を考えている。

4・講師:

とうぜんにわたし

5・参加費用:

2,000円

(行政書士業務研究団体連絡協議会会員は1,500円)

6・申込方法:次のホームページからお申込みください。

http://www5d.biglobe.ne.jp/~kuroda-s/seminar.htm

7・連絡先

行政書士業務研究団体連絡協議会事務局

〒420-0032 静岡市両替町1-4-4 赤上ビル3F(黒田事務所内)

TEL 054-653-2254 FAX 054-653-2262 |

しかし、最近はオープンセミナーってやってないよねぇ、と思うのだ。

講演は、それは凄まじい数をこなしているのだが(今日も砂子組さんで講演だし)、その多くは、クローズなもの、それも北海道クローズドか(笑)、になっているなぁ、と省みている。

本州で、わたしがオープンな環境ではなしをしたのは、たぶん、1月24日の新年会前の講演会(東京・浅草)が最後だろう。

連休明けぐらいに時間をつくって、東京で講演会ができるような段取りをしたいなぁ、とは思う・・・が、はたしてどうなるのかは、まったくわからない。(笑)

ということで、今日も8時のANA便なので、あ~忙しい、と。

2004/04/08 (木) ▲ ▼

【旅の途中】

桃知@大垣であ~る。

本日も、岐阜県建築工業会さまの勉強会。

サポートは「岐阜スペシャル」と呼ばれるこの方々だ。

古田@宇佐美組さま、村田@内藤建設村さま、臼井@土屋組さま。

昨晩(というかまだ日の高いうちから)は、久しぶりに一緒に飲んだわけで、皆さん、それぞれにお元気そうでなによりなのであった。

さて、今日は、先日の空知建協さまでの新人勉強会の御礼のメールが、不二建設さまから届いていたので、羅列的に掲示してみよう。

桃知さま

不二建設の横幕祐介と申します。

昨日の空知建設業協会新入社員研修会では大変貴重なお話ありがとうございました。

まだ社会人になって間もない私ですが、これから社会に出るにあたってとても為になるお話でした。

これからもこのような機会があると思うので、その時はよろしくお願いします。懇親会もとても楽しかったです。 |

桃知様

不二建設の上林大輔と申します。

昨日の空知建設業協会新入社員研修会では大変貴重なお話ありがとうございました。

これからの建設業界で必要になってくる知識を色々と教えていただき大変勉強になりました。また機会がありましたらぜひ桃知さんの講演に参加したいと思っていますのでその時はよろしくお願いします。 昨日の懇親会は良い飲みっぷりでした。(笑) |

桃知様

不二建設の堀田 尚次と申します。

昨日の空知建設業協会新入社員研修会では、大変貴重なお話をありがとうございました。

お話を聞いて私は、これから自分が考え。そして、楽しみながら物事に接していこうと思います。

答えをだすのは自分自身であり責任を持つのも自身である事が先日のお話で感じられ、人と人との関係に生まれる信頼の大切さをより理解することができました。 |

桃知様

不二建設の日端 真之と申します。

昨日の空知建設業協会新入社員研修会では、大変貴重なお話をありがとうございました。

Y=aXの話を聞くことが出来て大変ためになりました。情報を発信する事が出来る人になれるよう日々がんばっていきます。今回の研修のおかげで私自身の考え方が変わりました。今までは、ただ漠然と物事を考えていましたが、研修が終わってからは、考えることを意識していきたいと思います。

また、研修会後の懇親会とても楽しかったです。 |

桃知様

不二建設の鬼山 稔弘と申します。

昨日の空知建設業協会新入社員研修会では、大変貴重なお話をありがとうございました。

考えるということの大切さを学びました。

また、研修中のお話だけでなく懇親会の際にも、大変貴重なお話を聞くことができ、とてもよい勉強になりました。 |

ということで、彼らの後見人さまから。

じろう@不二建設です。

昨日の空知建協研修会お疲れ様でした。

後ろから聞いていても普段の講習会とまったく違う雰囲気で、どうなることやらとドキドキしながら見ておりました。

当社のフレッシュマンも5人参加いたしました。

昨晩は、懇親会がとても楽しかった申しておりました。

本日、新入社員向けのサイボウズ講習を社内で開催いたしました。当社の社員からメールが届いたことと思います。

掲示板にはそれぞれ個人のページを作らせ、4月末まで続く社員研修の反省やら疑問点やらを掲示板に書き込むように教えました。

昨日の研修を聞いた後なので、どうしてこういうことをやるのかは理解してくれたようです。

頭の中がモルタル化しないように、彼らの才能を引き出すべくいろいろ取り組んでいきたいと思います。

では、また。 |

わたしは少しは役にたったのか?

安堵。(笑)

2004/04/07 (水) ▲ ▼

【@新千歳空港】

桃知@新千歳空港なのであ~る。

いつものように、まにあ・1号さまに飛行場まで送っていただいたのだが、そこでの会話から2点。

1・間もなく、当サイトのカウンターは70万ヒットになる。

→しばらくなにもしなかったけれども、10万区切りぐらいはなにか景品をお出ししようかと思う。

2・今日は、まにあ・1号さまの誕生日である。

以上。

【今日は名古屋経由で大垣へ】

桃知@岩見沢であ~る。

| 私も、新入社員教育を受けてみたいぐらいです。始めて、社会に出て仕事をはじめる新入社員にとって、とてもいい、門出の教育だと思います。 |

と伊藤さまよりメールをいただいていたが、生まれて初めておこなう、新入社員教育なんて、うまくいくはずもなく、わたしは表情の硬い若者たちを前にして、「ことば」の壁のようなものを感しながら、ななしを組み立てていく作業をしたのであった。

これは、はっきり言って、いままでで、最高に疲れた仕事であった。

わたしは、どんなに石頭の、コチンコチンの脳味噌モルタルオヤジが、何百人揃っていようが、ぜんぜん平気なのだが、まだ、なにものでもない、かたちの定まっていないアメーバーのような方々を相手にするというのは、これは非常に難しいし疲れるものなのだなぁ、と実感させられた。

それがなぜなのか、という反省の行為は、また後日させていただくとして、今日はANA

704 札幌(千歳)(09:45) - 名古屋(11:20) で名古屋経由で大垣に入る。

午後2時から、ソフトピアジャパンにて、岐阜県建築工業会の役員さま向け、勉強会なのである。

岩見沢は雨。

今日は大垣宿泊。

2004/04/06 (火) ▲ ▼

【今日は岩見沢】

本日のわたしは、ANA 053 東京(羽田)(08:00)

- 札幌(千歳)(09:35)で北海道へ飛ぶので、自宅は遅くても7時にはでようと思う。

で、わたしは4時に起床して、本日の仕事である、空知建協さまの新入社員教育の時間での講演内容を再考していたりするわけで、ん~・・・、なのであった。

ということで、朝の更新の時間はな~い。

ほな、股。

2004/04/05 (月) ▲ ▼

【順調なときには体で覚えているものの重要さを再確認できる。しかし、それはたぶん、失敗から学んでいるのだろう】

昨日は、9時30分ちょっと過ぎの新幹線に乗るのに、自宅を出たのは9時を過ぎだった。

まあ、日曜日ということもあるので、裏技を使う。

タクシーで、入谷から高速に乗り、宝町で降りて右折すれば、目の前は東京駅八重洲口なのである。

所要時間7分弱。

お金はかかるが、時間を金で買う、という行為は、わたしの生活では日常茶飯事。だから、予定通り、なんの破綻もなく11:50分ごろ岐阜に到着したのだ。

岐阜も雨ではあったが、迎えに来ていただいていた寺田さんの車で、岐阜県建築工業会さまへ移動。

昨日の仕事は、サイボウズはoffice4から6へのバージョンアップである。

この仕事は、既に体が覚えている(つまり技能だ)レベルなので、なにも考えることもない。だた頭の中で何度かシミュレーションしていた通りの手順で作業をおこなう。

データのコンバートでの時間表示は2時間。まあ、半分もかからないで終わるだろう、というわたしの予想は、経験というものである。

このコンバートの時間にお昼ご飯をたべるのも最初から予定通りなのであって、昨日は、事務局長の保母さんに、味噌とんかつを食べさせていただいた。(味噌がやたら甘く、私好みではある。寺田さんはもっと辛い方がよいとのこと)

昼食が終わり現場に戻れば、これも予想通りにコンバートは終了しており、ログはコンバートエラーがないことを知らせていた。

さっそく変更されたURLをたたけば、あっさりと新しいサイボウズは立ち上がるわけだ。

その後、旧バージョンの削除。でも全部は消えないのである。リンクの機能は残るのだが、これがミソなのである。

つまりリンク先に新バージョンのURLを登録し、ログイン画面で移行先をお知らせすることができるのだ。(これはマニュアルにはたぶんない。経験から学ぶ、というものだろう)

その後、電子会議室と掲示板の統合に伴うカテゴリと権限の設定等、こまごまとした作業を、慣れた手つき(笑)でおこない、作業終了は午後2時を少し過ぎたところであった。

こうして、ほんとうに何事もなく予定されていた仕事は満了してしまったわけで、まあ、なんとも気分が良いのであるが(こんなことは滅多にない)、これも体で覚えているもののおかげだな、と思うのである。

いちいちマニュアルを読みながらやっていたら、とてもじゃないがこうはいかないのである。そして、慣れた仕事だからといって、手は一切抜いてはいないのである。

すべては、事前の脳内シミュレーションと体で覚えている技能のおかげである。そして、そのプロセスは、たぶん、失敗から学んでいるのだろう、と思う。

さて、それからきびすを返すように、岐阜駅まで、また寺田さんに送っていただく。

しかし、ここで本日の順調は始めての破綻。

名古屋駅からの「のぞみ」は、1時間後ぐらいまで満席状態なのであった。

しかたなく15:15発の「ひかり」の喫煙G車を使い、17:10に東京駅に着いた。

帰宅後夕食をとり、その後のバージョンアップ用の、自習もできるテキストを、スカパーでF1でも観戦しながら作成しようと思っていたのだが、なぜか20時30分過ぎには仕事が終わってしまった。

じつは、帰りの岐阜からの電車、名古屋からの新幹線車中でも、ずっとこのテキストを作りながら移動していたのであって、特別仕事が速いわけではないのだろうが、自分の体調を考えながら、どこでどのような仕事ができるのかを体で覚えているわけであろう。

予定外の時間ができたので、今月中頃に予定されている、網走建協さま向けの講習会用テキストの作成もおこない、気がつけば日付は変っていたわけで、お風呂に入って寝たわけだ。

夢の中では、種と個に対する淘汰圧力について考えていた。(笑・・・というか病気である)

種は滅んでも個は残るか→残る

個が滅んでも種は残るか→残る

これについては、まあ、はな、股。である。

さて、本日は、、午後から夜にかけて都内での打合せが二件。

明日は空知建協さまの新入社員さまむけ勉強会なので、本日の午前中はその準備がメイン。

2004/04/04 (日) ▲ ▼

【虹の色】

『さよならダーウィニズム』

『さよならダーウィニズム』

池田清彦(著)

1997年12月

講談社

1680円(税込)

『さよならダーウィニズム』は、構造主義進化論についての考察である。

つまり、わたしは相変わらずの構造主義の勉強中なのである。

なんでこんなことを続けているのかといえば、『フィロソフィア・ヤポニカ』 にある、田邉元の「種の理論」を理解したいからである。

ただし、「種の理論」は構造主義そのものではない。

『フィロソフィア・ヤポニカ』

『フィロソフィア・ヤポニカ』

中沢新一(著)

2001年3月10日

集英社

2600円(税別)

構造主義自体はとても魅力的な哲学である。

例えば、虹の色数は日本では、赤・橙・黄・緑・青・藍・紫

の7色である。

でも、この認識は世界共通ではないらしい。

たとえば、英語圏では、赤・橙・黄・緑・青・紫の6色で表現するらしく、メキシコの原住民であるマヤ族は、黒・白・赤・

黄・青の5色で表現するとか、沖縄なんかじゃ2色、つまり、赤と青、若しくは赤と黒だったりするらしい。

つまり、色を意味する「ことば」がないと色は表現できないということになるのだが、この色を意味することばとは、文化的なものであり、伝統的なものだ。

つまり、個人が虹の色をどう認識するかは、その個人(主体とでもいうか)が属している文化(種)による制限があることがわかる。

「我思う故に我あり(コギト・エルゴ・スム)」(デカルト)

でも、思うという営為が「ことば」を用いたものである限り、そこには種(というかシステム的な)の制約があるだろうと・・・。

まあ、このような按配の哲学なものだらか、わたしがいう事業者団体ベースや企業ベースのIT化には、これは、すこぶる都合のよい理論なのではある。

しかし、構造主義は、突き詰めていくと、レヴィ=ストロースの「野生の思考」じゃないが、どうしても個の存在、というか種に属する主体のダイナミズム(例え制約があったとしても、我々はその制約に対してむしろ否定的な行動さえしているわけで・・・)を無視してしまうところがある。

つまり、たとえはかないものだろうとも、個の営為がかなり無視されてしまうところで、納得がいかないのだ。

だからといって、極端な個人主義的思想や単純な競争の原理を持ち込むのであれば、それはあまりにも文化というやつにナイーヴな自分を発見するだけのことだろう。(『逆システム学』のところで関連的後述)

まあ、そんなときの、田邉元の「種の理論」なのではないのか、と感じながら『フィロソフィア・ヤポニカ』を読んではいる。

「種の理論」とは種と個の関係性の考察なのだが、種を力動的な構成をもった多様体としてとらえる。

これが、IT化(現代社会といってもよい)において、全体と個を関係付けるぎりぎりの理論かな、という直感のようなものを持ちながら読んではいるのだが、まあいまだによくわからないのだ・・・。(笑)

ただ、この歳になって、構造主義などというものを、ちょっとでも学んだおかげで、『逆システム学』がなにものなのかがようやく見えてきてはいる。(つまりわたしの中で語彙が増えたからだが)

『逆システム学』は、構造主義進化論的記述なのだと思う。

つまり、進化するのはDNAではなく、DNAを含んだ構造(システム)なのだと。

このような立場から考えていくと、それこそナイーブなダーウィニズムから、アダム・スミスの国富論を読んでしまった結果のアメリカ式フロンティアモデルは、資源はナンボでもあるという単純バカボン的市場原理にしか見えないわけだ。

(わたしもそう思うひとりだけれども):-P

『逆システム学』

『逆システム学』

金子勝、児玉龍彦(著)

2004年1月20日

岩波新書

780円

ということで、今日は岐阜県建築工業会さまへ訪問し、サイボウズのバージョンアップをおこなってくる。

帰ってきたらシステム設定の確認と勉強会用テキストの作成である。

夜なべだな。

にしても、浅草は雨だ。

2004/04/03 (土) ▲ ▼

【@岩見沢】

桃知@岩見沢である。

移動の時間がやたらと長いものだから、読書の時間は比較的たっぷりあって、構造主義の理解はかな進んできていている。

キーパーソン

レヴィ=ストロース

ソシュール

新しい語彙もたくさん

恣意的な同一性(笑)

これらの理解については、反省の意味をこめて(本当に反省しなくてはならないことがたくさんあることに気がついた)、いろいろ書きたいのだが、今はまったくその時間がないのだ。

今日は午前中岩見沢建協さまのシステム関係。

午後からは開発工建さまで講演。

終了後帰京の予定である。

北海道は相変わらず寒くて、春はまだまだの様相だ。

ほな、股。

2004/04/02 (金) ▲ ▼

【@紋別】

桃知@紋別である。

今日は西村組さまにて、昨年に引き続きの講演。

始まりが9時なものだから、当然朝は忙しいのであった。

ということで、いつもの鱸さま頼りである。

鱸です。

しょうもない「てにをは」指摘レベルのDMでしたから

お忘れ下さい。

またしても余分な事柄ですが・・・

本日の肉系新聞第二部p5で岡田教授@横浜国大大学院が

知財戦略を展開。

~経営者の知財認識が、従来以上に市場関係者から

問われる可能性がある。知財と企業価値の関係分析、

最終的には、経営者の戦略的構想を市場が如何に

読み取るか・・

というもの。

著者=

http://www.business.ynu.ac.jp/kyoju/okada/

※多額の研究開発投資を行いながら企業価値に結び付けて

いない企業が(欧米と比べて)日本には多いとの指摘。

ここでも、開発投資額と株式時価総額の二次元的な

グラフが紹介されているのですが、こうした図解を

見た投資家が如何なる判断材料とするか。

確かに、耳(目)が痛いのですが、反発もしたくなる。

しかし、「市場関係者はこんな見方をしますよ」と

いわれてしまうと反論材料が出ないかも・・・

異常 |

ほな、股。

2004/04/01 (木) ▲ ▼

【脳味噌萎縮中】

岩見沢は雪がちらちらと降っているわけで、たぶん外は寒いのだろうなぁ、と思う。

今日は、オホーツク 3号 で遠軽まで移動。

のんびりといこう。

昨晩の二次会、なぜか砂子組の熊谷さんと近藤さんが待ち構えておられたわけで、わたしは体調不良にもかかわらず、岩見沢フルセット(〆は、雷電食堂でホルモン)をしてしまい、今朝目覚めれば、脳味噌の水分含有量は限りなく少くないようで、あまり具合は良くな~い。

なので、ほな、股。

▼

■桃知商店謹製■

(c) Copyright TOSIO MOMOTI 1998-2004.All

rights reserved.

About桃知利男|インデックス |Self Talking INDEX | 今日の戯言|2004年3月後半へ | 2004年4月後半へ|著作権|店主へメール

|依存リンク|

![]()

『失敗学のすすめ』

『さよならダーウィニズム』

『フィロソフィア・ヤポニカ』

『逆システム学』

![]()