店主戯言040602 2004/6/16 〜2004/6/30 "There

goes talkin' MOMO"

About桃知利男|インデックス |Self Talking INDEX| 今日の戯言 | 2004年6月前半へ | 2004年7月前半へ|著作権|店主へメール

|依存リンク|

2004/06/30 (水) ▲ ▼

【雷鳴】

午前7時20分起床。

浅草は厚い雲に覆われていて薄暗い。

雷鳴が響いている。

昨日は、お客さまがあり、夕方から「清司」で一献。

親方に、宮崎からいただいたばかりの黒霧島をお土産に持参する。

「清司」の親方は、芋焼酎が大好きなのである。

「清司」から帰えると、「杉」へいく用事ができていたので、今度は、北海道から届いたばかりの夕張メロンをお土産に、出かける。

「杉」の大女将は、メロンが大好きなのである。

用事が終わったら、さっさと帰るつもりでいたのだけれども、まあ、そこはすすめられるままに、ビールを何本かと、冷酒を何本かを、女将と旦那と飲みながら、そういえば、わたしひとりで「杉」で飲むのは初めてでしたね、ということで、また酒はスパイラル的にすすむのである。

おかげで、今朝はやや二日酔気味なのではあるが、今日は、どこへいくでもないので、気分的には、かなりお気楽なのであった。

本日も来客、依頼されている原稿についての打合せ。

2004/06/29 (火) ▲ ▼

【斜めから見る】

楽しくて爽やかだった空知遠征も終わってしまい、この蒸し暑い東京で、今日からわたしは現実に戻る。

桃知さん、二死満塁です。

あんまり戯言を占領するのもなんなのですが、

一連のやりとりで少し整理することができてきました

のでもう少し

TOCは

・計画作成時にバッファーを集中配置する

・沢山のタスクを考慮せずボトルネックに集中する

・沢山の良くないことの中から、中核問題を見つける

といった方法論が示されますが、これは問題を絞り込む

方法論です。

そして見つけた問題を解くわけですが、解く方法や

正解がしめされているわけではなく、「直観と経験に

よる」となっています。

「問題がわからないのに、答えをだせない」

でしょうからTOCは、どの問題に取り組むべきかを見つけ

るための手法

つまりベスト・ソリューションどころか

ソリューション(解決策)ではないと思っています。

このあたりは従来のやり方とパラダイムが違うので

理解して貰うのが難しいところです。

「骰子一擲」につながるところでしょうか。

(ざっくり) |

最近のわたしのはまりモノは、ラカンの<対象a>と「現実界」についての理解なのだけれども、そもそもラカンは難しくて読めやしないので、ラカンの解説書的な、スラヴェイ・ジジェクの『斜めから見る』―大衆文化を通してラカン理論へ(鈴木晶訳,青土社,1995年6月20日,2730円税込)を読んでいるところだ(これも、十二分になんだかわからないけれども)。

そこで改めて念を押されているような格好になってしまっているのが、欲望の本質とは欲望の再生産なのだ、ということだ。

つまり、欲望には終わりはない。

この欲望の本質は欲望の再生産であることで、資本もまた「無限に拡大していく価値の運動体」(カール・マルクス)となりえるのだし、市場も欲望の再生産装置なのだろうし、また人的資本といったときに、それが収穫逓増なのもそうだろう。

『学習が進んでくると、加速度がついてよりいっそう先まで学習ができるようになる。また知識が蓄積されだすと、これまでの知識が新しい知識を生み出させ、ねずみ算式に知識が増えていく。これらのことは、学習や知識が自己媒介性あるいは収穫逓増の特徴をもっていることを示している』(西山賢一,p204)

また、わたしは、「わからないという方法」を持ち出し、「答えはない」というわけだけれども、これは欲望の再生産のことそのものだし、たぶん、ベストソリューション的も、入れ子のようにベストソリューションが続くことで、じつは永遠に答えはないのだ。

そして、そんなことは百も承知で、お客さんはベストソリューション的を購入するのだろう、と思う。

なぜならお客さんの欲望は、自らの欲望の再生産をすることに意義があり、それを満たしてくれるものを永遠に欲するからだ。(少々の問題解決と山積みの問題こそがベストソリューション的なのである)

だからベストソリューション的も永遠にベストソリューション的の再生産を繰り返すしかない。しかし、次のベストソリューションの選択が、同じメーカー(提案者)のものとなる約束はまったくなく、そこに競争がある。

つまり、競争を強いられるベストソリューションというのもパラドックスなのであり、競争しなくちゃいけないベストソリューションなんて、最初からベストソリューションではなく、だから、ベストソリューション的なのである。

わたしはといえば、最初から答えはない、といいながら、いつでも考えている途中といういい加減さ(これを「わからない」的と呼ぼう)なのだけれども、ベストソリューション的にもお客さんがいるように、わたしの「わからない」的にもお客さんがいる。

なぜなら、「わからない」的も、お客さんの欲望の再生産という欲望を満たすからである。

だから、ベストソリューション的も「わからない」的も、じつは本質的には変わらないということもできる。ただただ、ミームプールの中でそのシェアを競っているだけだと。

この意味で、わたし自身は、わたし自身を市場原理主義者なのだ、といっている。

これは極めてミーム論的な見解で、である。

では、この二つ(ベストソリューション的と「わからない」的)の違いはどこにあるのだろうか。

どちらのお客さんも、たぶん「わからない」から、「知りたい」から、という動機は一緒であろう。

そして、その「わからない」から、「知りたい」からというのは、欲望であり、それは対象を「斜めから見ている」ことなのだ。

ただその斜めからの斜めの角度が違う。

まずは、その角度の差ではないだろうか。

『「何か」(欲望の対象=原因)がその「無」、その空無を具現化し、それにポジティブな存在をあたえるとき、欲望が「めざめる」。この「何か」とは歪んだ対象であり、「斜めから見る」ときにしか見えない純粋な見かけである。』

『これそこまさに、「何物も無からは生まれない」という悪名高き金言が偽りであることを暴露する、欲望の論理である。欲望の動きにおいては、「何かが無から生まれる」のである。』

『なるほど欲望の対象=原因は純粋な見かけ

semblance にすぎないが、それでも、われわれの「物質的」で「実際的」な生活や行為を調整している一連の結果をすべての引き金を引くのはこの見かけなのである。』(ジジェク)

見かけ→パースペクティブ

(上富良野で見たトリック・アート)

つまり、欲望の次元では、ベストソリューション的も「わからない」的もたいして違いはない。たぶん大きな論理の中では、無視してもいいようなものかもしれないが、その些細な違いにこだわるのが、我われであり、複雑系の複雑系足りえるところだろう。

→最初は些細な違いから始まるのだ

→正のフィードバック

つまり問題は、その「斜めから見る」ときの「私」の立つ位置であろう。

そのわずかな「斜めから見る」ときの「私」の立つ位置の違いによって、情報は見えたり、見えなかったりするし、欲望としての「商品」は生み出されたり、生まれなかったりするわけだ。

つまり、「斜めから見る」ときの「私」の立つ位置とは、「係数a」(養老猛司)であり、社会的知性(山岸俊男)であり、キャパシティのことだろう、とわたしは考えている。

そしてミーム論からは、マーケッティングとは、マスの単位で、その斜めから見る角度を、無理やりに作り出そうとすることで、ある商品(商品という言い方は誤解をうけるかもしれない。例えば公共工事パッシングのようなミームを考えてほしい)を欲望の対象としようとする行為といえよう。

さて、TOCが、生産工程という事象に対する、この「斜めから見る」ことに対する大まかな角度を提供するものであることで、問題解決方法が「直観と経験による」なのであれば、それはわたしの「わからない」的アプローチに似ているのかもしれない。

であれば、問題は、それではその「直観と経験」とはなにものなのか、その「直観と経験」は何故に問題解決方法足りうるのか、ということだ。

ここへの言及が無くては、何も成立しないのが、じつは「わからない」的なのである。

ほんとうは、この「直観と経験」こそが、「斜めから見る」ときの「私」の立つ位置であることで、だから、「直観と経験」に言及できないと、「わからない」的は、パラドックスを孕んでしまう。

そしてそれは、ベストソリューション的も結局は同じなのだ。

ただ、ベストソリューション的は、ここにマニュアル化を持ち込むだけなのだ。

でもそれは、20日の戯言に書いたように、負のフィードバックにしかならないだろう、ということで、この正解は閉塞し、また正解探しが始まるのだ。

→正解の思い込み

考えてもみれば直ぐにわかるのだが、

「C」を、そもそもマニュアルに頼るPDCAサイクルは、「情報を見る能力」を制御してしまうシステムを内包するがために、所詮、なにをしても、負のフィードバックに収斂してしまうのである。

ましてや建設業、脅威の低信頼者集団ではないか。

そこで、この「C」の能力をそもそも欠いたPDCAサイクルをまわすのであれば、これは「負」としての機能に収斂してしまうのは自明だろう。

そして、環境変化対応能力は、益々失なわれてしまう。

それが、わたしが、中小建設業のISO9000’sに懐疑的な理由である。

必要なものは、「情報を見る能力」なのである。

つまり、ベストソリューション的と「わからない」的との違いとは、「斜めから見る」ときの「私」の立つ位置である、「係数a」(養老猛司)や、社会的知性(山岸俊男)や、キャパシティの存在を、どこまで意識し、その収穫逓増傾向を内包できるシステムであるかないか、その程度の問題であろうが、ただこの問題はとても大きいのじゃないだろうか。

2004/06/28 (月) ▲ ▼

【@岩見沢】

午前5時に、岩見沢のメープル・ロッジにて目覚める。

北海道で過ごした三つの夜は、ほんとうによく眠れた。

今年の北海道は、ほんとうに素晴らしい天候に恵まれていて、とても過ごしやすい。

わたしの記憶の中では、過去最高なのである。

そして、ここ二日間、一昨日の芦別、昨日の岩見沢と、二日続けてバーベキューなのである。

こんなに普通に、バーベキューができる(場所がある)のは、北海道ならではであろう。

昨日は日の高いうちから、ビールを飲んでいた。

仕事の後の一杯もいいが、仕事をしないでも一杯もうまい。

ビールは環境で飲む。

そしてまたぐっすりと眠るのだった。

それから、芦別のスターライトホテル、岩見沢のメープル・ロッジとも、よい温泉を持っていて、ずっと温泉三昧なわけで、これも、よい睡眠を提供してくれている原因かもしれない。

わたしは、この二つの宿泊施設は何度か利用させていただいているのだが、こんなにゆっくりと温泉に浸る時間はなかったわけで、特にメープル・ロッジの温泉は初体験だし、朝食を食べるのも初めてだったりするわけだ、三度目の利用だというのに。

普段、如何にせわしなく動いているか。

とにかく、この三日間は、すべてをスローライフ的に、普段とはまったく正反対に、動いてみたのだが、それはまた違うものが見える時間の流れではある。

特に北海道の方々が、短い夏を愛おしく楽しむ姿は、なにか刹那的なのだが、ほんとうに愛おしく思えた。

それはわたしの記憶の奥底にある、なにか懐かしいものと同質のように思える。

なになのかは、よくはわからないのだが。

それから、この二つの宿泊施設なのだが、見事にインターネットは使えない。

つながるのは携帯のみである。

普段なら、これで相当イラつくのだが、今回は、これもまたよしなのだ。

昨日はパソコンに触ったのはたった1回、5分程度。

仕事のことは頭になくて、ただ、ぼーっとしながら、ラカンの「現実界」のことを考えていた。

おもしろい時間なのであった。

本日は空知建協広報IT委員会さまのイントラネット移行WGの会議を午前中に行い、夕方東京へ戻る予定。

家族はダイエーでムシキングだそうだ。(笑)

2004/06/27 (日) ▲ ▼

【休み】

やすみじゃ。

またきてたもれ。

2004/06/26 (土) ▲ ▼

【@芦別】

午前7時起床(よく寝た)。

桃知@芦別スターライトホテルである。

(ここは通信環境が悪いので、このサイトのFTP転送は、芦別市内に出てからになるかと思う)

芦別の朝は、やや雲がかかっているが、よい天気。

空気はとてもとても軽い。

昨日は

雨フル東京を後にして、約30分遅れの道民の翼(AirDo)で、旭川空港へ無事に到着。

道民の翼は満席であった。

素晴らしい。

空港へは、東北建設の熊谷さんがお迎えに来ていてくれて、早速、でっかいワンボックスカーで、上富良野方面へ移動。

途中、美瑛の、プリズムのように変化する美しい丘陵を楽しみ、心はすっかり観光気分なのである。

お昼は、上富良野にあるイタリアン・レストラン「トラットリア・ラ・カンパーニャ」にて、お昼のコース。

茄子とトマトのバジルソースのピザが出色なのであった。

十勝岳を望むテラスでの、ゆったりした食事は非常に楽しい。

セミ(ヒグラシ?)の鳴き声は、過ぎし日の哀愁さえ感じさせ、日差しは穏やかで、空気はどこまでも軽い。

食事後、同じく上富良野のトリック・アート美術館へ。

ここは、かなり不思議に面白い。

陳 西瑜(ちん せぇゆ)氏の哲学的な作品(トリック・アート)が並ぶ。

(昨日はたまたま作品を納品中の氏にお会いできた)

哲学的とは、作品が見る位置によって違って見えることなのだ。

つまり、パースペクティブを直接的に体験できるわけで、これはほんとうに凄い。

なにが凄いって、そもそも人間の視覚(脳味噌の写実判断)とは、如何にいい加減なものなのかが、実体験できるわけだ。

→ある意味、脳味噌の正解の思い込み。

→見えるものが正しいとしたら、ここには正しいものなどないのである。

わたしの脳味噌はいじくりまわされ、大喜びなのであった。

素晴らしい!

その後、富良野のファーム富田へ移動し、咲き始めたラベンダーを楽しみ、「アンパンマン」に会いにいき、ジャムおばさんのジャムを買って、そして、ホテルへ。

熊谷さんには、

一日お付き合いいただき、深く深く感謝なのである。

そして、今日は、葉月桃塾@芦別。

ゲスト・スピーカーは阿久根建設の井之上社長。

夜は、バーベキュー。(^o^)/

2004/06/25 (金) ▲ ▼

【正解の思い込み】

午前7時20分起床。

本日から空知出張である。

来週月曜日まで、北海道で避暑(?)。

さて、昨日、こう書いた。

ひとついっておくとしたら、環境変化対応マニュアルが存在できないように、環境変化対応スケジュールも存在できない。

せいぜいできるとすれば、西原さんがいうように、バッファーを持たせることぐらいである。

それが複雑系なのである。

つまり、マニュアルもスケジュールも、負のフィードバックとしては、よく機能する。

でも、それが役にたたないのか、といえば、そうでもない。

役に立つときもある。

なんともいい加減な文章なのだが、そうなのだからしょうがない。

役に立つときもある。

まずそれは、将来に対する不確実性の値がぎりぎりに小さいときである。

つまり、負のフィードバックこそが価値を持つ環境が前提だ、というときだ。

そして、二つめは

わかっていて使う ということだろう。

それが、なにかの根本的な問題解決にはならないとしても、それをわかっていて使う。

そのとき、主導権は「私」にある。

つまり、「私」の責任で使う。

であれば、うまくいってもいかなくとも、効果があってもなくても、「私」のやったことであることで、「私」の仕事には役に立つのだ(小さいながらも正のフィードバックが起こる可能性がある)。

わたしがいつも問題にしているのは、これらのいわゆるベスト・ソリューションというようなものの導入を、魔法の杖でも買うように、他人任せでおこなうことなのだ。

つまり「正解の思い込み」である。

『桃論』ではこう書いた。

『全てに関して「正解」と思えるようなものがもう存在している−これが当たり前になった時、人は競って「正解」の方へ走る。それが「正解」であるかどうかは別にして。「あっちに正解がある」の声があがれば、とりあえずそちらの方向へ走る。走った後で、「なんだ、違うのか」という落胆が一時的にあったとしても、「正解を求めて走る」という習慣だけは崩れない。それが、「正解はどこかにある」と信じられていた時代のあり方である。』

橋本治はこういい切ります。(※ 橋本治,『『「わからない」という方法』』,2001,集英社新書)つまり、企業経営というミクロ的な視点からみると、IT化が遅れている原因は、

〈IT化と情報化とは何が違うのかを売る方も買う方もわかったふりをしている〉

ということです。そして、この深層には、

「正解の思い込み」

が存在しているということなのです。「正解の思い込み」とは、考えることの放棄でしかありません。今、経営には何が必要で何が不要なのか、という経営判断を鈍らせるのです。それは「今という時代」の経営にとっては致命的なものでしかありません。この正解探しの堂々巡りは、情報化に限らず、最近流行のISO9000とかのマネジメントツールの妄信的な導入にもみることができます。それは、その正解のようなものが、どのよう業態、経営環境でも等しく効果をもたらすという、「正解の思い込み」がもたらし続けているものなのです。

そして、わかっていて使うということのもう一つの意味は、それは

当たり前のこと ということだ。

当たり前のことを当たり前にちゃんとやる。

であれば、役にたつ。

当たり前ということは、

例えば

かくいうわたしも、ちゃんとスケジューリングはしているし、さまざまなマネジメントツールを利用させていただいている(主にPCで動くツールだが)。

それはマメにでさえある。(結構几帳面)

それらのマネジメントツールを使うことで、リソースの有効活用も怠らないように務めている。

いただいた仕事を(マネジメントツールを使いながら)きちんとこなすことで、信用は育ち、経費の削減もしなくてはならない、と思っている。

(わたしは、昨年から、それを顧客に還元しているので、払う税金はきちんと減っている)。

ほとんどインスピレーションだけで動いているように思われているだろうわたしでさえ(たしかにその部分は大きいが)、信用を落とさないように、そして「のれん」のために、ちゃんとスケジューリングはするし、さまざまなマネジメント・ツールを学び利用している。

ただ、ここでいう当たり前とは、ちゃんとスケジューリングをし、さまざまなマネジメント・ツールを利用することではない。

勘も使うし、骰子一擲もある。(むしろこちらの方が大きい)

そして、全身全霊を自分の仕事のために使おうと努力する。

その上で、この努力のための補助ツールとして、スケジューリングをし、さまざまなマネジメント・ツールも利用する。

そのとき主導権はあくまでもわたしにあり、それらはたぶん役に立つのだ。

それ(導権はあくまでもわたしにあり)こそが、当たり前のことなのだと思う。

つまり、当たり前とは、我われが、仕事を通じて、自分自身を少しでも高めよう、表現しよう、とするときの最低限の態度だろうし、自らの仕事に対する愛の態度、プライドだ、ということだ。

ただ、それが、「正解の思い込み」のように、他人任せであるとき、仕事への愛やプライドはあるのか、と問うのだ。

そして、それは役にはたたないだろう、とわたしはいう。

だから問題は、他人まかせではない、当たり前の態度は、「私」に備わっているのか、という問題とならざるを得ないだろう。

多くのベストソリューションは、それを織り込み済みなのか、全く無視しているのか、むしろツールを使うことで、それらの態度が生まれてくるようなことをいう。

もしかしたら、「私」には、生まれながらに、それが備わっていることを前提にしているのかもしれないが、その正体はじつは、新古典経済学がいう、エコノミーをインセンティブにする人間観にほかならないだろう。

しかし、既に触れたように、「私」の仕事に対する愛と情熱が機能するには、ツールの導入だけでは無理なのだし、私たちの行動のエネルギーはそもそも「愛」なのである(ただその「愛」の質が問題だ、と一昨日に書いたところだ)。

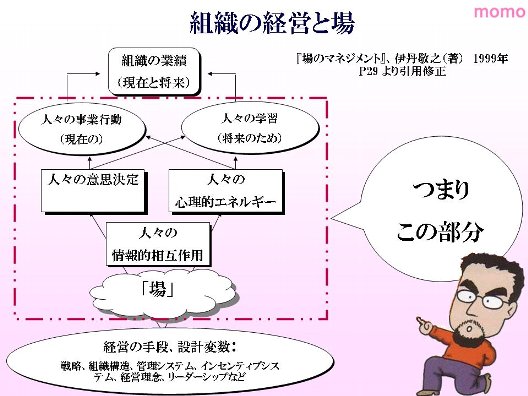

つまり、ここで場のマネジメント(伊丹敬之)が意味を持つ。

(↓)(クリックすると大きな画像になる)

(この図には、外部要因が考慮されていない、という問題の指摘は法大ECでおこなった)

ツールである、経営の手段、設計変数(戦略、組織構造、管理システム、インセンティブシステム、経営理念、リーダーシップなど)も、「私」(私たち)の、ある方向性へのエネルギーがないことには、機能しないわけだ。

この湧き出るエネルギーが、個々人(「私」と今まで書いてきたものだ)のモノであることで、経営は、ベストソリューションが描いたようには単純にはすすまない。

なので悩ましいしい。

経営者は、まずは、ツールが、そのような問題を、根本的には解決するものではないことを理解すべきだろう。

そして、多くの「私」の仕事を愛する、「私」の仕事にプライドを持つ、現場で働く方々の、仕事に対する情熱を、くみ上げる仕組みをつくりあげなくてはならない。

そこでわかっていて使うことなのだと思う。

であればそれは、(少しかもしれないが)正のフィードバックになりえるだろう。

しかし、当社には「「私」の仕事を愛する、「私」の仕事にプライドを持つ、現場で働く方々」なんていないよ、だから正解の思い込みだとはわかていても、それを導入したのだ、という経営者は、まずは、自分を疑ってみることだろう。

なぜなら、多くの社員は、あなたを筆頭とする種のミームの中で育ち・・・なのだから。

ということで、そろそろ出かけなくてはいけない。

2004/06/24 (木) ▲ ▼

【こころの休むとき】

午前6時30分起床。

今日の浅草も暑そうなのである。

まずは、いただきもの御礼から。

神部組さまより、松尾のジンギスカン。

朝日測量設計さまより、サクランボ。

まさたろうさまより、佐野ラーメン。

感謝!m(__)m

続いて、話題の(?)平和建設 長谷川紀子社長の講演会のお知らせ。

日時 7月23日(金)14:15〜15:05

会場 東京ビックサイト 東2ホール

詳細、お申し込みは以下のページから。

http://www.ric.co.jp/expo/it2004/cust_confer_all.html

当然に、わたしも拝聴にお伺いするので、お時間のある方は、是非に参加して欲しい。

それで、ついでなので、いつものように、ビールでも飲みながら一献したく思うわけで、この懇親会に参加したい、という方は、わたし宛にご一報いただければ、と思うのだ。→店主へメール

それで、平井さんのサイトにあった(というか平和建設のイントラにあった)日本歴史占いをしてみたのだけれども、わたしは石川五右衛門なのだと。

『変わっているうえにマイペース。世の中の尺度なんて眼中になく、自分にとっての善し悪し、好き嫌いで生き抜くはぐれ者』

『あなたの個性を磨くことでオンリーワンの存在になれます』

とのことなのだが、要するにただの、変わり者、ということだろう。

たぶん89.75%ぐらいは、あたっているかもしれない。

さて、昨日の続きである。西原さんのメールから。

話かわってしまいますが、

塩沢教授にTOC関連の本を薦め、読後に話したとき

塩沢教授に「ソ連の計画とTOCの計画はどこが違う?」

と聞かれました。

私はソ連の計画を知らないのでなんとも答えられなかったのですが

塩沢教授は「バッファーだ」といっていました。

TOCでは、バッファーは予備日だったり在庫だったりしますが

ソ連の計画にはそれがなかったため計画が瓦解し

横流しが横行したそうです。

バッファーとは、一種のムダであり、

複雑系ででてくる「あそび」の部分ですが

これが計画を実行可能にするミソだというのは面白いなぁと

感じました。

ムダというと語弊があるので、バッファーとは「ゆとり」

という感じでしょうか。 |

たぶんバッファーとは、わたしの感覚でいうと「こころが休むとき」なのだと思う。

ただそれは、(なにかを)頑張り続けた人が、こころを休めるときであり、身体を休めることだけではない。

が、こころだけを休めるというのも難しいので、身体も一緒に休めることになるのだろうが。(笑)

わたしの思う「こころが休むとき」とは、頑張り続けた人が、一旦頑張り続けるこころのエンジン回転数を落とすことで、今までのこころの進行方向を「脱構築」(デコンストラクション)し、再び顔をあげ、前を見て、次の一擲の準備ができる、ということだ。(そのとき、方向は変わっているかもしれない)

ソ連で起きた「横流し」は、わたしは実体を知らない。

でもそれがあったとして、それがなぜ起きるのだろうか、と考えると、やはり相補均衡だろうか、と思う。

たぶんそれは、自分の意思決定というようりは、みんながやっているから、自分もやる、というような相補均衡的な力が働いているように思える。

だとすれば、バッファーのない計画というのは、そのような行動を生み出す、熱血先生の役目を果たすのだろうか。

日本人的に、当たり前に考えれば、「こころが休むとき」などを考えるよりは、横流しすれば、なにかの針千本マシンが稼動するようなシステム(ルールを破れば罰せられる=安心システム)を準備した方がよいのではないだろうか、と思える。

そもそもソ連は立法国家であったわけで、ルールを破ることに対して、なんらかの安心システムは、あったはずだ。

ではなぜ、その安心システムが機能せずに、「横流し」(ルール違反)が横行したのだろうか。

ひとつはたぶん、入れ子による相補均衡なのだろうと思う。

腐敗した上層部がそうだから、みんなそうなのだ。(今の日本もだろうが・・・)

それほどにルール違反のミームは感染しやすい。

では、それだけなのだろうか。

では、そこにバッファーの有無はどう関係するのだろうか

と、わたし(の立場で)は考えてしまうわけだ。

制度の経済学というのがあって、それは、ある環境における人間の行動と心理の変化を解析し(例えばゲーム理論)、それを織り込んだ制度を整備することで、新古典主義経済学が想定するような、経済的人間の行動が起きるような環境をつくりだそうとする。

例えば、独禁法

例えば、一回限りの囚人のジレンマゲームとしての一般競争入札

たぶんこの経済学は、ほんとうはバッファーの問題は折込済みのなはずだ。

この問題は、別に新しいものではなくなく、ずっと前から、経営学が人間関係論で示している問題そのものだもの。

生産性は、ただがむしゃらに働くことでは、あがらない。

むしろ下がる。

下がることでの悪循環、とでも考えられようか。

今という時代に、「こころが休むとき」が必要な方々はたくさんおられる。

(休まなくて働ける方々も、たしかに、いるようだが)

しかし、我が国でも、実際には、それがさまざまな政策となって現れてくるとき、バッファーはどこかへ置き忘れられている。

なぜなら、彼ら(立法する方々)の頭の中では、効用最大化を狙う、新古典主義経済学が想定する経済的人間の行動といったとき、「こころが休むとき」の必要性は、ほとんど意識されていないからだ。

なぜなら、彼らの多くは、種に溶けながら、こころが疲れているから。

政治家とか官僚とか、今の政策を司る方々は、こころが疲れていても、なにか、別の力学で動き続ける不思議な運動体に見える。→そのなにか別のエネルギーに溶けていることで、自分という個のこころが疲れていることにさえ気がつかない。

そのエネルギーがなにかは、(わたしは)まだよくわかっていないが、「種に溶ける」ことでの個のエネルギーのあり方に、なにか解があるかもしれない、と考えている。

(ここからのアプローチは、三菱のような、大きな種が陥る問題でも使えるかもしれない、と感じてはいる)

そこで、もう一つのアプローチから、考えてみる。

わたしは

動き出せ!えぶりばでぃ!

と無責任にいっている。まったく無責任に、である。

無責任に、というのは、たぶん、こころが疲れきっている人には、どんな声をかけても、動き出せないだろう、と考えているからだ。

ここでの疲れているとは、肉体的に、というよりも、当然に、こころが疲れていることであって、その多くはそれは一所懸命な人なのだろう、と思う。

一生懸命な人は、もうずっと前から一生懸命であって、他者(ひと)からなにかいわれる以前から動き出しているわけで、毎日が一生懸命なのだから、いまさら動き出せ!といわれても、たぶん、もうどうしようもないのだ。

この一生懸命な、こころが疲れきっている方々は、そうすることで、こころの均衡をぎりぎりで保っている。

だから、こころを休められないのだ。

休んだとたんに、こころの均衡が壊れそうな恐れをいつも抱いている。

そして、そのようなこころはのあり方は、たぶん、昨日書いた、初期値の問題が大きいのか、と思うのだ。

行動原理が、現実界(ラカン)とか無意識の次元から湧き出る、「認められたい」「愛されたい」であるとき、こころは、毎日それを満たそうとして「疲れる」。

なぜ疲れるのか、といえば、その現実界(ラカン)とか無意識の次元から湧き出る、「認められたい」「愛されたい」とは、じつは「憎悪」とイコールだからだ、と心理学者はいう。

愛しているのは「私」なのであって、隣人ではない。

行動原理が「憎悪」、昨日使ったことばでいえば、悲哀、情愛、嫉妬・・・そういゆものから(無意識に)生まれてくるとき、他者とコミュニケーションしなければ生きていいけない私たちは(無意識に)疲れる。→疲れきったときに「ひきこもりは」起こるのかもしれない。

そしてそれは、子供の頃に愛されていないから。

親が子供を愛するのではなく、親が子供に愛されることで、子供への愛を搾取しているから、と心理学者はいう。

この心理学からの指摘は、それが正しいのかどうかは、わたしにはわからないし、それを判断する能力もない。

ただ論理的に考えても、それは「ある」ような気がする、というだけだ。

しかし、行動原理(エネルギー)が、現実界(ラカン)とか無意識の次元から湧き出る、「認められたい」「愛されたい」であるとき、種に溶けた個は、特定の種の中で、その種で主流のミームに沿って、この行動原理だけで動くのではないか。

だから、そこでは反省の行為はおこなわれず、倫理とか道徳とか、そういうものを内包しない種の行動規範(主流のミーム)がある場合、種にとけている個は、ただただ、「認められたい」「愛されたい」とだけ、動く。→誰に認められたいのだろうか、そんなことを考える余裕もなく。→相補均衡

なので、わたしは、動けない人は、「こころが休むとき」をつくることは大事だろう、と思う。

それは、今までのこころの進行方向からの「脱構築」(デコンストラクション)である。

脱構築するために、こころの向かっているベクトルに断層をつくる

わざと「こころが休むとき」をつくる

それは、頑張らない、だけでよいはずだ。

なにも考えないことなど、所詮無理な生物なのだから、我われは。

ただ、今の状況を頑張らないでみる。

そしてただ、剥き出しの魂にふれてみる。

それは、芸術・芸というものに、リアリティに触れてみる時間を意識的につくろう、ということだ。

追記:走ることもよいかもしれない。(笑)

たぶん、なんでもよいのだ。頑張らなければ。

余裕があれば、本を読んでみることもよいかもしれない。

それが、今まで囚われていたものからの脱構築のきっかけになるのではないか

(すくなくとも、わたしは、そうしてきた)

と考えている。

そして、こころが休むことで、身体がむずむずしてきたら、再び

動き出せ!えぶりばでぃ! なのだ。

このような視座を持ったときの、スケジューリングや計画については、明日にでも書こう。

ひとついっておくとしたら、環境変化対応マニュアルが存在できないように、環境変化対応スケジュールも存在できない。

せいぜいできるとすれば、西原さんがいうように、バッファーを持たせることぐらいである。

それが複雑系なのである。

つまり、マニュアルもスケジュールも、負のフィードバックとしては、よく機能する。

でも、それが役にたたないのか、といえば、そうでもない。

役に立つときもある。

ということで、今朝はここまで。

2004/06/23 (水) ▲ ▼

【初期値の仮定の相違】

桃知@人吉にて6時30分に起床。

業務連絡:昨日は体調不良とのことで、3人とも帰宅

故に、業務できず・・・とのこと。(−−〆)

桃知さん、二死満塁です。

>けれども、種というか、そのようなモナドの単純和が種なのではなく、

>私がだけでなく、私たちの脳味噌が喜ぶような生き方をしたいがた

>めに、そのような個がつながるときの接点と、それが種として生成

>していく過程を貫く、論理が出来上がれば、うれしい。

理解が及ばないところの話になってしまいましたが、

強引にこのあたりへ行くかなぁという話を、、、

スケジューリングの場合、山積み、山崩しなど選択肢を

検討するとねずみ算で計算が爆発的に増えて計算不可能に

なります。

以前から興味を持っていた論文

「計算機科学と学問的思考」塩沢由典

2.行動をどう捉えるか

http://ramsey.econ.osaka-cu.ac.jp/~Shiozawa/saisin/keisanki.html

にかかれている状況と同じ事になります。

この論文では80個の商品を効用最大化を目指して

コンピューターで計算すると計算に140億年かかる

と書かれています。

塩沢氏は、この事実から考えると効用最大化を選択して

人間は行動しているという新古典派経済学の前提は

無理がある、人間には「合理性の限界」があるなかで

なんらかの意思決定をしているはずだ

と書かれています。

実学のスケジューリングでは、計算不可能だから

スケジューリングはやめるというわけにもいきませんので

なんらかの結論を出す方法を考えなければいきませんが、

その研究の中で遺伝子アルゴリズムによる解法がある

そうです。

私はさっぱりなので、詳しくはないのですが、

桃知さんのアプローチと遺伝子アルゴリズムによる

アプローチは方向性が近いのかなぁと思ったりします。

(ざっくり・・・以下は、明日のネタ) |

こうして、メールをいただくことで、ネタが切れないことに、感謝しなくてはならない。

Thanks! m(__)m

初期値の仮定次第で結果は見事に異なる

複雑系というよりも勘違い、若しくは意図的

つまり、古典的な経済学の仮定では、個は「効用最大化」をする合理的な人間とされるのだが、私たちは、そもそも、それはないだろう、といっているし、「合理的な愚か者」といっている人(アマルティア・セン)がノーベル賞をもらってもいる。

だいたい、意思決定なんか、自分ひとりじゃしていないじゃないか、というのが、山岸先生の相補均衡論なのであり、哲学や心理学や認知科学や複雑系科学やミーム論のいうところなわけだ。

その初期値の仮定は、わたしの場合、なんだかわからない意思決定をする人間なのだが、そのなんだかわからないを、性懲りも無く、ず〜っと考えているのが、つまりはこの戯言(わたし)なわけで、それは、「人間ってなに」という、今時、全然はやらない命題だったりしている。

しかし、この初期値の仮定について、それがある程度しっかりしていないと、わたしのインスピレーションである、IT化論も、市場原理主義批判も、砂上の理論(楼閣)でしかなくなってしまうのはたしかで、なので、考えるのだが、それを考えるわたしの態度は、遺伝子的なアプローチ(古典主義経済学は進化論のアナロジーである)というよりは、ミーム論的な立場だ、というわけだ。

(同じようで違うのよ、遺伝子とミームは)

そもそも、おぎゃーと生まれてこのかた、わたしは、私の外にある「ことば」(ミームだよ)を使うことで、ものを考え表現をしているわけで、「私」は、他者との相互作用の賜物として「私」だったりしている。

だもの、私の効用最大化といったとき、それは他者との関係の上で効用最大化なわけで、百歩譲って、その関係性において効用最大化するのが「私」だとしても、「私」には、ラカンのいう「現実界」に潜む「本当の私」がいて、それは合理性とはまったく関係なく顔をだし、しばしば「私」の効用最大化の邪魔をしてくれている。

空耳、聞き間違い、言い間違い、地口、ウツ、偏頭痛、なんとなく不調・・・

悲哀、情愛、嫉妬・・・

そもそもこういう現実界の抑圧が生み出すものを、「私」にとっては(精神的に)効用最大化なのよ、というのであれば、それは、そもそも人間(「私」)が矛盾を抱えた、非合理的な生き物であることを明らかにしているだけのことだ。

そういう人間としての初期値は、まさに複雑系というか、偶然の賜物のようなものとして存在してしまっている(そもそも子供は親にとって、子供にとっては親も、「骰子一擲」なのである・・・今のところ)。

この世に生を受け、成長の過程で、親からたくさんの愛を授けられた子供は幸せではあるが、近代が生み出した、多くの、親に愛を「搾取」された子供たち(これについては明日にでも書く)は、他者との関係の中で効用最大化を最重視したりするものだから(嫌われたくない)、逆説的に「効用最大化」する人間には絶対になれず、ただ、自分の生きる位置で効用最大化であろうとして(自分に嘘をつくことで)、こころが破綻する。

こころが破壊された人間(「私」)は、親になって、また自らの子から愛を搾取する。

そういうことも含めて、わたしは「私」だったりするものだから、いくら経済的な利益(エコノミー)を目の前にぶら下げられても、わたしは走らなかったりする競馬馬(駄馬)だったりする。(でも、時々走ったりするからよくわからない)

そもそも人間のこころの生成過程こそが複雑なのであり、意思決定を司るのは、負のフィードバックの脳味噌ではなく、なんだかわからない「本当の私」を孕んだ成長の過程で形成されてくる脳味噌だったりするので、わたしは、問題は初期値(つまり、無から有になる瞬間→受精の瞬間→生まれてくる瞬間→母の母乳を授けられる瞬間→乳から離れる瞬間→ことばと触れ合う瞬間)だといっているわけだ。

となるとDNAの優劣で人種差別する世界にも通じてしまうので、この展開はけっこう悩ましい。(笑)

なので、なんとか後天的に獲得できる「こころ」を考えているわけだが、まあ、山岸先生曰く、信頼と信頼性の能力、つまり、社会的知性は後天的に確保可能だ、ということばを信じているのである。

そうなると、問題は、その後天的に獲得できるであう「こころ」の存在と、人は何時如何様に触れることができるのか、その存在への気付きは何時如何様に起こるのか、ということである。

これに対する答えは、とても俗なもので、つまり、ミーム論や表象の世界である、「表現」にたどりついているのが、現状のわたしなのである。

たぶん、新古典主義者も、わたしも、想定する「個」は、ライプニッツ的な個であることは違いない。

初期値仮定の違いは、その個が内包する「(よりよく)生きよう」とするエネルギーの根源の違いなのだ。

そして、その違いは、人間観の違いとなって現れる。

新古典主義者のそれはエコノミーである。

たぶん、遺伝子のそれもそうであろう(ドーキンス的に)。

だから市場原理が進化論からのアナロジーとなりえた。

というか、経済学は科学的であろうとして、解釈学的な略画的な人間観仮説を捨てて、単純な仮定を置かざるをえなかったはずだ。

それはその時代の科学のパラダイムだっただけなのだが、それを200年もやっていれば、そしてそれがある程度の成果を上げれば、それは当たり前のようなものになってしまう。

しかし、そのある程度の成果と、当たり前化の中で、生み出される「現実の痛み」は、間違いなく「私の中に」現存しているのだ。

この現実の痛みの代弁者であるはずだった社会主義者達も、意外とあっさりと力を失い、もはやこれまでか、と諦めかけたとき、そこに「種の論理」があった。

そしてそれは複雑系を孕んでいたことで、村上泰亮とつながったわけだ。

(複雑系つながり)(笑)

なのでフィロソフィア・ヤポニカに遭遇した以降のわたしは、人間の場合、個が内包する「(よりよく)生きよう」とするエネルギーの根源は「愛」だ、とテレも無く、最近は、のたまうのだ。

それも、現実界から湧き出る情愛とか悲哀の愛ばかりではなく、キリスト教がいうような「隣人愛」のようなものとのハイブリッドである。

そして、剥き出しの魂。

たぶん人間は、生物的(遺伝子的)である以上に、ミーム的な生き物なのだ。

しかし、問題は今日の雨、「傘(愛)」がない。

そこから、最近のわたしのIT化論は、解体され、また再構築されてきている。

しかし、いまどき「愛」などとのたまう奴は、ほとんど、時代遅れか、ただの馬鹿にしか思われていないのも確かだし、剥き出しの魂などと、臆面も無くいうやつは、「キモイ」のである。

それに、複雑だ、複雑だ、といっても、そもそも複雑なものなど、だれも相手にはしないだろう。

その意味で人間は合理的なのだ。

それが、「はいぶりっど」

そもそも市場原理がなぜにこれほど成功したミームであるのか、といえば、すこしだけわかりやすい、というだけだろう。

それは、表面は「わかりやすい」、しかし、その中身といったらギリシャ文字が溢れる難しい表現で、ちょっとやそっとでは、それに触れようとさえ思わない。

そして、複雑系や「種の論理」はといえば、表も中も全然わかりにくい。

難解でさえある。

たぶん、その程度の差である。

その程度の差の正のフィードバック。

だからこそ「表現」は大切だと思うのだ(それは、ほんとは、なんだかなぁ、なのであるが)。

そして、表現によって後天的に獲得できる「こころ」の存在との接点が、どこかにあるのであれば、たとえそれが「はいぶりっど」であうとも、うれしい、と思うのだ。

ということで、今日は「心の休養」日。

早めに飛行場に着いたので、明らかな書き間違いと説明不足を改める。11:00

2004/06/22 (火) ▲ ▼

【台風一過、人吉へ】

水無月の狂った台風一過、浅草は快晴。

午前五時に起床して、今日の私は人吉へ。

桃知さん、二死満塁です。

2004/06/20 (日) ▲ ▼【法大EC第5回のその1】

『反古典の政治経済学要綱』第六章−開発主義−

に反応です。

『市場の秩序学――反均衡から複雑系へ』(筑摩書房)

塩沢 由典 著に関して「村上泰亮による書評」が

掲載されているものがあり面白かったです。

http://www.suntory.co.jp/sfnd/gakugei/sei_kei0025.html

塩沢由典教授の複雑系経済学入門の中に

収穫逓増に関してまとめられているところがあり

村上泰亮の考え方もまとめてありました。

私の場合、桃知さんのアプローチから経済学の書物を

読み、複雑系経済学のアプローチがもっともピンと来ました。

新古典派経済学は数学的に無理があるという所にです。

(私は数学駄目なのにですが(^_^))

ここのところは経済学だけでなく、他の分野でも、複雑系以前と以後

で全く考え方(パラダイム)が違うようですね。

今TOCのスケジューリングが専門という立場に

なりましたが、TOCのスケジューリングと、その他の

スケジューリングにはパラダイムが違うんだなぁと

ちらほら感じる事があります。

なにか、秘密(^_^)のロジックを使ってコンピューターで

計算すれば、最適スケジューリングが可能(未来は予測できる(^_^))

と考えている人が世には一杯いますね。。

佐藤知一「最適化のはるか手前」

http://www2.odn.ne.jp/scheduling/SCM/Watcher03.html#anchor4419

という事を書かれている方いますが、異なった

パラダイムを人に説明するのは難しい作業ですね。

なんだかよく分からないメールですが、なにかのネタに

してください。

Homepage http://www.goal-consulting.com |

ということで、ネタにしたわけだが

複雑系を経済学や広義の社会科学に適応しようとするとき(アナロジー)、村上泰亮が、http://www.suntory.co.jp/sfnd/gakugei/sei_kei0025.html で指摘している通り、

『しかしそれにも関わらず、あえて私が最初に「経済学の現状を批判するエッセイ」という言い方をしたのは、この本に関するかぎり、突破の理論の具体的な内容が未だ十分示されていないからである。』

『また現評者のように塩沢氏の立場に同情的な者としても、たとえば、氏のいう「生成の論理」、経済学でいえば成長ないし発展の理論が「非平衡の定常状態」の議論から導き出せるものかが気になったりする。次作では、核心的な問題に正面から取り組んで氏の方法の意味を明らかにすることを是非期待したい』

というところで、終わってしまうことが多い。

まあ、それは村上自身にもいえることで、次なる一撃に決定打がないままなのだ(当たり前だ、村上泰亮は、もういない)。

一昨日にも書いたことなのだが

わたしには、複雑系は、現象の科学(現象学)とイコールに思える。

たしかに現象の理論は見事に説明できる、かもしれないが、しかし「論理」形式が出来上がってないので、そこから自動発生的に導き出される次なる一撃が見出せないのでははないか、と感じている。

もっとも、その探求こそが、複雑系の科学なのであろうし、そこに期待はしているのだが。

複雑系の経済学(アナロジーである)では、村上泰亮もそうであるように、従来の(西原さんがいうように、多くは今でもだが・・・)科学的、つまり要素還元論的思考への徹底的な反省から始まる。

それは従前とは異なる視座の獲得のことだ。

目のつけどころがシャープでしょ、なわけ。

(村上では、超越論、密画的であることへの批判、つまり、新古典主義経済学批判、わたしのことばでいえば、単純バカボン的な市場原理信奉という思考批判)

この態度は間違いではない、とは思うが、ただこの態度は、ともすると、曖昧模糊で神秘主義的な全体論へ移ろいやすい。

(解釈学的、略画的だけである世界へ→下手すりゃ新興宗教だ ★\(^^;)

しかし、我われ立場は、このどちらかの二者択一ではない。

直面している問題は

こころという非空間的領域に閉じ込められた主観的性質を如何にして世界全体へ連れ戻してやれるのか、である。

居場所の見つからない(若しくはそれゆえに種−と呼べるのならであるが−に溶けている)私の魂の救済である。

だから、田邉元の「種の論理」は、徹底した中間性の論理の探求であるし、大森荘蔵は科学的な死物に、色や音という心的なものを「重ね描く」ことを提案している(『知の構築とその呪縛』)ように、それには、ライプニッツ的個(モナド:田邉元的個でもある)を理解する態度は、絶対に必要なのだ。

そして、同様に、モノへの愛というか、科学の死物的描写に色や音を重ね書く、心的なものも欲しいわけだ。科学的を生き抜くためにも。

つまり、不可分者の一致を科学が原理とする以上、ライプニッツ的個、それを否定していては始まらない。

けれども、種というか、そのようなモナドの単純和が種なのではなく、私がだけでなく、私たちの脳味噌が喜ぶような生き方をしたいがために、そのような個がつながるときの接点と、それが種として生成していく過程を貫く、論理が出来上がれば、うれしい。

つまり、現象−そこから。その前現象なのである。

それは初期値、そしてそれを生み出しているもの、なのだろうと、考えている。

2004/06/21 (月) ▲ ▼

【法大EC第5回(その2)】

午前7時30分起床。

まだ曇りではあるが、台風の影響でか、風が強い。

法大EC第5回で使用したPPT →BDHELP0405.zip

ゲストスピーカーの方々の講演のまとめ(まにあ・1号さま版) →No5matome.txt

かつて開発主義というミームが

「公共工事という産業」を束ねていた

「金魚論」

国のおこなう開発主義について

開発主義のプロトタイプモデル

- 私有財産制に基づく市場競争を原則とする

- 政府は、産業政策を実行する

- 新規有望産業の中には輸出指向型の製造業を含めておく

- 小規模企業の育成を重視する

- 配分を平等化して、大衆消費中心の国内需要を育てる

- 配分平等化の一助という意味も含めて、農地の平等型配分をはかる

- 少なくとも中等教育までの教育制度を充実する

- 公平で有能な、ネポティズムを超えた近代的官僚制を作る

(村上泰亮, 『反古典の政治経済学』(下),中央公論社,1992,p98-99)

開発主義は、極めて政府介入の大きな、経済システムではあるが、資本主義の一形態であるには違いない。そして、戦後の日本経済の隆盛の基盤をつくった。

この開発主義を実施する際に重要なことは、特に、農山村部をこの国家的運動から疎外させないで進展させるのか、ということにある。

それが、上記の開発主義のプロトタイプモデル(村上)となる。

そして『桃論』から引用すればこうなる。

開発主義は産業化の裏側で、農村部の変化を最小限にするような仕組みをもっていたということです。そのひとつが地方へ公共事業の形で配分をおこなう配分政策であり、実際に配分をする役目を担ってきたのが中小建設業なのです。これを次にまとめてみましょう。

1・地方への公共事業投資は、産業化が生み出す急激な社会的変化−地方の農村部から都市部へ人口が大量流出する−の中で、地方の衰退を最低限に止めました。

2・さらには、農家は建設作業員として兼業農家になることで、同じ土を扱う仕事としての雇用の確保を実現し、所得を確保することを可能とし、開発による地価の上昇は農家の資産価値の上昇をもたらしました。

3・そして彼らは「新中間大衆」として国内需要を支えたことは事実でしかありません。

つまり、開発主義的な政策のおかげで、日本国中とりあえずみんな豊かになったし、豊かになったおかげで、車も、電化製品も売れたのです。「新中間大衆」は国内需要を支える形で国内産業の発展にちゃんと寄与してきたわけです。

この流れのなかで、中小建設業は配分の機能の一端を担ってきました。それは戦後のすべてが貧しい時代からの出発では決して誤りではなかったと思いますし、地方に対する公共投資も、結果の平等を目指す中では、決して誤った政策ではなかったということです。

つまり、中小建設業は、このような「ヒエラルキー・ソリューション」(開発主義は典型的なヒエラルキー・ソリューションです)の文脈において、地方への資源の再配分(それはわが国の元気の素であった)を担う機能のひとつとしてその存在を確立してきたのです。それはまるで人体の隅々まで栄養分を送る「毛細血管」のようにです。この意味で私はこういうのです。

〈中小建設業は政策的に生み出された産業でしかない〉 |

そして、問題は、開発主義はもう終わってしまった、ということだ。

だから、そこから次を「考える」のである。

→今は「種の論理」なのだが・・・。

『とりわけ、離農が事実上ほとんど完成した後も、様々の既得権益のため、この政策を日没させることが難しいという問題に直面せざるを得ない。』((村上,p205)と村上のいうように、開発主義は、インカベント化することで、日没させるのが難しい。

この「難しさ」へのチャレンジが、「構造改革」なのだろうが、そこに、新古典主義的な復古主義を持ち込むことは、あまりに<Naive>すぎるだろう。

それにしても、「公平で有能な、ネポティズムを超えた近代的官僚制を作る」(プロトタイプの8)は、つくりえたのか。

官僚という種の中で、個は「バターのように溶けている」だけではないのか。

再び『桃論』から。

村上は開発主義政策のプロトタイプ・モデルとして

8項目を挙げていますが(「表1」参照)、特に「公平で有能な、ネポティズムを超えた近代的官僚制」に期待をかけていたようです。たしかに、戦後の廃墟の中からの復興には、公職追放を逃れた優秀な国家官僚たちにより見事に高度経済成長が達成され、日本は世界に冠たる経済大国になったわけです。それが昭和の経済の歴史です。しかし、この「統制的な経済システム」にも限界があったのです。(※堀内光雄,文芸春秋2002年8月号「年金保険料30兆円を廃止せよ」)

私は、今起きている公共工事批判は、戦後の官僚主導型の開発主義(いまや私たちはそれを典型的な「ヒエラルキー・ソリューション」だと理解できるでしょう)のシステム的な限界への批判だと考えるのです。つまり、「今という時代」に、開発主義はその役目は終えてしまっているのです。必要なのは開発主義に変わる次なる政策ですが、でもそれがなかなかでてきません。これは開発主義の日没がきわめて難しいものだからなのです。開発主義の流れの中でわが国の国家公務員は増殖し続け権限を拡大してきました。現在国家公務員は

109万人ほどおりますが、公平で有能な、ネポティズムを超えたる官僚が

109万人もいて、今の日本の混沌とした状況をつくりだしているとすれば、本当は、期待はずれどころではありません。

スティグリッツ(※ジョセフ・E・スティグリッツ 米国の経済学者、2001年ノーベル経済学賞受賞)は、「官僚は何を最大化するのだろうか」と問うのですが、そのひとつの答えは、「官僚は自分の属する省庁のサイズを最大化しようと努める」というのです。(※佐和隆光,『経済学の名言100』,ダイヤモンド社1999,p132)これを「スティグリッツの法則」といいますが、まさにそのとおりの状況をみることができるのが、今の日本の状況ということができるでしょう。

さらには、日没できずに生きながらえている既得権益が問題になっています。これも「スティグリッツの法則」の文脈上で考えることができますが、これは官僚ばかりではなく、政治と産業界が絡む問題として、最近益々批判の対象となっているところです。でもこれもそう簡単にはなくなりはしません。なぜなら、とにかく開発主義は日没が難しいのです |

ということで、「国がおこなう開発主義」について、そしてその先に・・・、は次回のHELPへつづくのだが、それは、開発主義がもはや限界となっている要因を明らかにし、そしてそれを越える、次のステップへ向かう、つまり出口が入り口になるような、「骰子一擲」の考察となるだろう。

ところで、昨日のPRIDEは、小川も吉田も、よかった。

琢磨の3位も素晴らしかった。

夜更かししたので、眠いが・・・。

というとろろで、今日は取材1件。

2004/06/20 (日) ▲ ▼

【法大EC第5回のその1】

『反古典の政治経済学要綱』第六章−開発主義−

村上泰亮の遺作である、『反古典の政治経済学要綱』は、複雑系の経済学へのアプローチを孕む。

例えば、「企業の開発主義は自然に生ずる」(第二十三条)というとき、それは、継続的な技術革新(創造的破壊といってもよい)による収穫逓増システム(フィードバック→ロックイン・システム)を内包している。

複雑系の経済学からみた、収穫逓増(開発主義)の企業活動の特徴は、第一に、フィードバック、そして、ロックイン現象である。

例えば、Windowsが今やOSの寡占をしていることは、正のフィードバックによるロックイン現象が生じた、と表現する。

ロックインという現象は、初期値のわずかな差が、増大してしまうことをいう。

これはミーム・シェアの拡大活動であり、この時、仲良く共存する均衡などはなく、わずかなゆらぎで生じた差は(市場で)拡大される。

『費用が逓減的な場合には、そのようなブレーキ要因はなく、マーケット・シェア競争に自己調整能力はない。ゲーム論的な意味での均衡解(例えばナッシュ均衡のような解)もマーケット・シェア競争ではまず考えられない』(村上,p184)

村上によれば、この場合、多占という形(戦後日本の主要産業が魔術的数の「7」を中心とした数)で収斂する、というが、わたしは、それには政府の介入が不可欠だと思う。→国の行う開発主義→これについては次回にまたふれたい。

さて、問題は、企業の活動が、費用が逓減的な場合(同じことを収穫逓増の場合ともいうが、どちらも同じことだ)、企業経営者の視点は長期化する必要がある、ということだ。

常にリスクを伴う技術革新的投資(R&B投資)から利益をあげるためには、概して、長い期間にわたってリスクに耐えられなければならない、からである。

そして人的投資の必要が高まる。

なぜなら、『技術革新はすべて資本設備に体化されるものではない』(村上,p184)からだ。

『技術革新は、ノウハウの考案、企業メンバーによる学習、組織の改変など必然的に伴うが、それらは人間(経家者から末端の作業者までのすべての階層の企業メンバー)の中に、いわゆる「人的資本(human

capital)として体化され(蓄積され保持され)なければならないだろう』(村上,p181)

なので、収穫逓増であるなら、マニュアル化は限界が見えてくる。

『それらの技術的知識の或る部分をマニュアル化することは可能だが、マニュアルが完成するためには知識体系の完成を必要とする。常時進行する技術変化の下では、常に書き改めなければならないマニュアルよりも、ある程度の一般的知識水準の下で試行錯誤の自由が与えられながら変化に機敏に対応する人材の存在が有効だろう。こうして人材雇用の長期化という課題が生じる。』(村上,p181)

『人間がマニュアルに勝る理由は、変化への機敏な対応能力という点にある』(村上,p181)のだが、ここで『反古典の政治経済学要綱』は、ミーム論を必要とし、わたしはこの発展系としてのIT化を描いているわけだ。

「人間がマニュアルに勝る理由」は、変化への機敏な対応能力故なのだが、それは複雑系の理解にある。

つまり、フィードバック、そして、ロックイン現象である。

ただし、フィードバックには次の二つがあることに気をつけなければならない。

それは、「正」と「負」

このふたつは、同じフィードバックでも、全く性格が異なる。

正のフィードバック→典型的な不安定を引き起こす

負のフィードバック→一定状態が安定して存在する

まず、市場を複雑系の運動体として理解する。

複雑系の運動というのは、まるで「パシュラール・パイ」のようなもで、昨日はメビウスの帯をつかって説明したが、それはむしろ、レスラーの帯といったほうがよい。

パイ生地が折りたたみこまれるアトラクター構造とでもいうようなもの。

(これは「種の論理」の理解にもつながる)

これについては、詳しくは触れず、今回は、もっとも単純な説明を試みたわけだ。

それがスパイラル的な「正のフィードバック」システムとしての市場と経営→企業の行う開発主義。

入り口と出口がつながっているような継続性のある関係。

→メビウスの輪のスパイラル的継続体のようなものを想定。

フィードバックとは、出口を入り口に戻すことだが、この入り口から出口へ、そして出口がそのまま入り口へ、この無限のくり返しの中に、「偶然」はある。

つまり、私たちは、入り口に立つその瞬間、「骰子一擲」をおこなうのだ。

が、それは、人生という<大きな>「骰子一擲」の<小さな>入れ子(フラクタル)のようなものである。

しかし、ここでは、ただ偶然に身をまかせることを、わたしは「潔い」とは考えていない。

むしろ、「骰子一擲いかで偶然を破棄すべき」なのである。

それを考えるのが複雑系なのであろう。

(マラルメの『骰子一擲』という詩は、構造的にフィードバックとなっている)

ただし、複雑系は、たしかに現象を表現するには適しているが、そこには、論理が乏しい。

つまり、真理への探求はない。

だから初期値次第で、結果は変わってしまうのだが、これを受け入れて、そして乗り越える論理、つまり哲学が欲しい(わたしはそれを「種の論理」(田邉元)に探しているわけだ)。

さて、今という時代に必要な「骰子一揆」とは、正のフィードバックである。

→ロックインは「正」のひとつの結果、一断面。

それは、複雑で、多様で、なんだかよくわからない今という時代に対する「難破の船」の生き方(「骰子一擲」)である。

それは、複雑で、多様で、なんだかよくわからない今という時代に対する「難破の船」の生き方(「骰子一擲」)である。

わたしのIT化論とは、正のフィードバック活動に他ならないのだが、それが、ハイブリッド→出力を伴うフィードバック・ループのことである。

一方、多くの方々は、フィードバックというと、負のフィードバックだと思い込んでいる。

それがマニュアル化である。

そして、わたしはそれを嫌う。

今という時代の中小建設業には、負のフィードバックは、たいして意味はないだろう、と。

例えば、ISO9000’sでおなじみのPDCAサイクルは、典型的なフィードバック・システムであるが、これが「負」である場合、それは自動機械の安定活動システムのごときとなる。

「負」とは、わずかな変動も、元に戻して引いてしまう(負=引く)ことで、変化の原因を消すことだ。

ここで、システムは一定状態になり安定する。

しかし、この負のフィードバックが可能であるのは、「今日あることは明日もある、いや、ずっと継続的にある」、というような(線形的な期待ができる)ときだけである。

つまり、あまり変化が複雑ではない市場、右肩上がりに安定した市場を前提とした場合の経営姿勢なである。

しかし、我われが、『人間がマニュアルに勝る理由は、変化への機敏な対応能力という点にある』(村上,p181)というとき、変化への機敏な対応とは、正のフィードバックのことでしかない。それが企業のおこなう開発主義である。

なので、わたしは、フィードバック(例えばPDCAサイクル)における問題点は、Ckeck(点検・評価)にある、と考えている。

つまり、必要とされるものは、なによりも「情報を見る能力」なのである。

「情報はただ流れている。問題はそれが見えるか見えないか」なのだ。

これは、正のフィードバックの場合、人間にしか宿ることのない能力である。

わたしのIT化論でいうように、正のフィードバックのための「情報を見る能力」は、フォーマットやマニュアル化からは、けっして生まれない。

それは、情報を発信する能力を引き上げることで、共進し、はじめて身につくものなのだ。

つまり、ハイブリッド→出力を伴うフィードバック・ループ

→これが剥き出しの魂、バルネラブルにつながる

→これは次回に詳しく触れる

考えてもみれば直ぐにわかるのだが、

「C」を、そもそもマニュアルに頼るPDCAサイクルは、「情報を見る能力」を制御してしまうシステムを内包するがために、所詮、なにをしても、負のフィードバックに収斂してしまうのである。

ましてや建設業、脅威の低信頼者集団ではないか。

そこで、この「C」の能力をそもそも欠いたPDCAサイクルをまわすのであれば、これは「負」としての機能に収斂してしまうのは自明だろう。

そして、環境変化対応能力は、益々失なわれてしまう。

それが、わたしが、中小建設業のISO9000’sに懐疑的な理由である。

必要なものは、「情報を見る能力」なのである。

ということで、今日はここまで。

明日に続く、そして、昨日使用したPPTを掲示しよう。

2004/06/19 (土) ▲ ▼

【今日はあっさり】

午前6時起床。

今日は法大ECの第5回目。

ゲストスピーカーは、吉谷さんとA木さん。

それから、表現の時間は、刈屋建設のお二人さま。

わたしは、といえば、『反古典の政治経済学要綱』の第六章−「開発主義」−

いわゆるマーケット・ソリューション、CALS批判から、コミュニティ・ソリューションへの流れ。

最も得意とするところ、の、はず、だが・・・。

今日は、午前中、9時から用事があり(幼稚園)、そのまま、法大へ移動するので、法政の準備をして登園しなくてはならない。給食が食えるらしい。

なので、ごきげんよう。

ばいばい。

2004/06/18 (金) ▲ ▼

【背景知識−もしくは、わたしが宴会を大切にしている理由】

午前6時40分起床。

浅草は軽く曇り。

今日は、三重建協さままで日帰り出張。

蒸し暑い一日になりそうなので、凉めの格好で行かなくては、と思う。

昨晩は、習志野市建設協力会IT推進班での会議。

やはり、F2Fは必要で、それは、わたしのことばでいえば

「デジタルもF2Fもどらも大切なのよ」

なわけで、それはミーム・ビークルとしての生物の、人間の特性なのだろうな、と思うのだ。

やはり、人間の認識する、という能力は、なかなかたいしたものなのである。

しかし

『たとえば「レストランでステーキを注文する」課題を実行するには、「まずレストランが開店していることを確認」「着席」「他の客ではなくウエーターに注文」「焼き方に関する質問を予期し、答える」「品切れと言われた場合は」等々、言葉にしたら書ききれないほどの背景知識が必要だ。そうした暗黙知は人には常識として共有されているが、人工知能には難しい』(鱸さんからいただいた新聞記事にあった、下條信輔氏のことば)。

なわけで

F2Fは、このあたりの情報量(背景知識)の多さを前提とし、さらにはその背景知識を増やすために行われている。

背景知識の共有が多ければ多いほど、我われは行動が取りやすい。

つまり、アイ・コンタクト、阿吽の呼吸。

それがデジタルよりもF2Fに優位性があるのは当たり前で、ミームは「ことば」だけに宿るものではなく、身振り、手振り、記号、絵画、音楽、そういう我われの諸々の表現活動そのものだからだ。

なので、F2Fによって培われた背景知識をもつデジタル・コミュニケーションは、とてもスムーズなのであり、デジタル・コミュニケーションも、背景知識の共有のスパイラル的再生産回路の一部に組み込まれる(このような視点から、IT化の深淵さも、ネガティブさも生まれる)

ただ、昨晩の会議は、まだまだ、みんさん固かった。

それは、協会でのIT化という場合の、情報量(背景知識)の共有が、まだまだ少ないからで、その情報量を増やすためには、やはり、自ら行動をおこなさなくてはならない、と思うのだ。

つまり、コミュニケーションする、というよりも、自ら行動することでしか、ミームは発せられないし、コミュニケーションもできない。

発せられないミームの認識は、他人さまには、非常に困難なわけで、そこでは、情報量(背景知識)のスパイラル的再生産をする回路ができあがらないのだから。

昨晩の宴会で、わたしはこういった。

IT化をネタに酒をのむ。

IT化をネタにみんなであつまる。

IT化をネタにはなしあう。

そしてIT化は深い意味をもつ。

葉月桃塾での砂子会長の乾杯のことばは、いつもこうである。

「IT化は飲むことだ」

そしてIT化は、深く、人間の問題(形而上)を内包してくる。

2004/06/17 (木) ▲ ▼

【@宮崎】

午前6時30分起床。

宮崎は、おもいっきり曇り。

今日は、ANA 604 宮崎(09:40) - 東京(羽田)(11:15)で帰京。

夜に習志野で会議。

桃知さん お疲れさまです。

昨夜,親戚の叔父さんの会社が倒産したということで,その親戚が居る広島へ走り,話を聞かせてもらってきました。

会社は船舶の部品の設計製造業で,叔父さんの父親が立ち上げた会社です。

(ざっくり)

倒産に至るまでの顛末はややこしいのでここでは述べませんが,簡単にまとめると,受注先の大手企業(大手造船会社)からの発注を止められたことが大きな原因でした。ただ,止められた原因の中に,人為的な絡みがあり,言うなればその人に「引っかき回された」という事実がありました。

(ざっくり)

話を聞いて考えたのですが,叔父さんも確かに,結末に至るまでに自分を変化させられなかったこと,大樹の陰に寄りすぎたところがあると思います。かといって今まで食ってきた技術を一変させ,新しい飯の食い場所を探すわけにも行かず。

この話を自分に置き換えてみました。

自分は地質調査の技術でしか食っていくことしかできません。今さらこの技術を捨て,うどん屋でも開業しようか・・・・・なんてことはできません。これは不動のものですよね。今の自分が持つ技術力でこれからも食って行かなくてはなりません。

昨今のややっこしい不景気や不況の中でも,食って行かなくてはなりません。

そうすればどうすればいいのか。自分のスタイルを持ち,どうすれば笑顔で働けるか。どうすれば食っていけるか。

また,周りには疲れさせる雑魚(叔父さんの会社でいう会社を引っかき回した人間)がたくさん居ます。その雑魚との闘いも避けられないのが現実です。叔父さんはその雑魚に足元をすくわれたと思ってもいいと思います。

叔父さんは社会の厳しさを,身をもって教えてくれました。

それに対して自分は,事実を目の当たりにして,深く考える機会を頂きました。

世の中・・・・厳しいですねぇ。

と,言いながら,今日も元気で働く大盛でした。 |

『食っていかなくてはなりません』と思わなくても、我われは食うのだし、食うだけなら、なんとかなるさ、という楽観主義はある意味正しい。

今や、餓死が、目前の危機ではない。

そのような貧困は、世界を探せばあるだろうが(それこそが問題なのだが)、私たちの環境をみてみれば、今は、そして、たぶん、暫くの間、『食う』とは、カロリーの摂取の問題ではなくなっているだろう。

繰り返すが、生物的に、「食う」だけなら、なんとか、なる。

それが、今という時代である。

社会はちっとも厳しくはない。

問題は、今や、「食う」とは、技術というミーム、そしてそのミームのビークルである人間のあり方の問題なのだろう、ということだ。

そこで社会は厳しいように感じられるのかもしれない(多くは感じてはいないだろうが)。

ただそれは、自分の仕事に対するプライドや誇りというようなものへの傷つき、喪失への、ナイーブな「恐れ」であろう。

そして経済は勝手に循環する。

よいときもあれば、悪いときもある。

倒産は、単純に、資本の理論の問題である。

よいとき(これも主観的なものだ)に、シェア拡大した技術のミームも、悪いとき(これも主観的なものだ)には、淘汰され全滅するかもしれない。つまり、その逆もまたある。

だから、我われは、政治と経済を問題とする。

我われが、仕事をする、というとき、そのような技術のミームをプライドや誇りとすることは、悪いことではないだろう、というよりも大切なことである。

ただ、それは、資本の理論の問題としてではなく、私たちの存在確認としての問題であろう。

ただ、そうして、生きる限る、前述のナイーブな恐れは、いつもつきまとうのである。

これを「社会は厳しい」と表現するだけだろう。

社会は厳しいのではなく、恐れは我にある。

その恐れが、極端に大きいとき、たぶん

そのとき、私は溶けているのだ。

技術のミームという種に。

そして、恐れの要因は、私にではなく、種(環境)にある、と思える。

私にはどうしようもない環境の中で、私はなにをすればよいのか、と。

私にある、と、環境にある、とは、じつは同じことなのだけれども

つまり、私の立つ位置を変えれば、私の環境も変わるのだけれども

同じ技術のミームの中でさえ

何度か、自分の生き方を(ほんのちょっとだけれども)変えてきたわたしは、今は、そう、思っている。

ああ、脳味噌に、火が入らない・・・。

アルコール漬け。

2004/06/16 (水) ▲ ▼

【@鹿児島】

桃知@鹿児島%頭が痛い。

今日は、特急きりしまで、宮崎入りとなる。

長谷川さまより。

いやぁ〜!空知は熱かったですね。

みんなホット(活気)でした。

初めて行った空知での2泊3日の体験はとても感動的でした。

札幌で砂子組さまとのIT交流勉強会、先生の講義、懇親会

翌日は岩見沢で葉月桃塾に参加しての私の発表、先生の熱講演

続いて葉月会との懇親会、メープルロッジでの二次会・・・。

まさに空知、桃知フルコースを思いっきり堪能することが出来ました。

さわやかな6月の北海道、旬の味覚をたっぷり満喫して

空知の皆さまの温かい心に触れ、私達は頭にたくさんの刺激と身体に熱気を一杯浴びて、そして何よりも心は豊かに楽しかった数々の思い出と一緒に水戸に帰ってきました。

さすがに、ITの先進地の空知は凄い!

活発なコミュニケーションと良い人間関係

そして学習する意識の高さと実践する勢いを感じました。

私はひたひたと押されていました。(笑

桃知先生には大変お世話になりましてありがとうございました。

素晴しい勉強の機会を与えて下さいまして心から感謝を申し上げます。

お体をご自愛下さいませ。

ごきげんよう。 |

マニア・1号さまのレポート(6月11日のわたしの分だけ)

■砂子組・平和建設合同勉強会

【 競 う 】

まだ、いちども「モダン」だったこともない。

<遺伝子とミーム・・・無意識の次元の正体>

人間とは生物である。人間が生まれてくるときの事を考えると新生児はからのない裸のカブトムシと同じ。生物的に見ても弱い!

現実の世界では母親におっぱいをもらわないと育てない←現実界この時のことは誰も覚えていない。

おっぱいの味を覚えているか?←覚えていない・・・でも現実である。(情愛と悲哀の哲学)

人間はおかあさんのおっぱいを飲んで育つ。この時点では「ミーム」はない。

言葉に出来ない本当の私(無意識の次元)がそこにいるだけ。

人間は遺伝子とミームの乗り物だが、おっぱいをもらっている時点では(ミームの無い)カブトムシの幼虫一緒。ミーム・・・つながる為に言葉を使うと言うコト。

ここで矛盾が発生する。

「私は記号(言葉・PPT)を使うがそれは私の外側のものである。」

言葉に表せない私が本当の私だとすると、今言葉をべらべらしゃべれている私は本当の自分なのだろうか・・・?という矛盾である。

(コトバは自分の外側にある・・・と言うコト)

おぎゃーと生まれてオカーちゃんのおっぱいをすっている。そして、だんだんしゃべり始める(去勢)

我々は文化によって去勢される。(抑圧された現実界)

夢・言い間違い・地口・冗談・病気・生理学的体調不良

→こういう事を含めて無意識の次元がそうさせている。

本当の自分というのがあって、どうしても言葉記号をつかって伝えなきゃいけないけど、言葉で言えない、言葉にできない本当の私は別のところに有るのである。

愛(情愛・悲哀)おかーちゃんのおっぱい。

(無意識の次元)・・・これは最終兵器?

こういうのがひらがな「はいぶりっど」につながる。

無意識の次元・・・つながり、たい。

これが、無意識の次元の正体。

<モダン・・・について。>

まだ一度も近代(モダン)だった事も無い。

モダン(近代)とは市民・・・がクローズアップされ、貴族・王族が没落、経済が発達する時代をさす。

インターネットの4つの象限、これはモダンの最たるもの。

我思う、ゆえに我アリ(デカルト)反省の意識の時限を象徴。

仏(ほとけ)・・・もともとはこれは「ほと」・と呼ぶ「け」は後でつけた。実は「け」は「気配」の「け」のことなのである。

ごちゃまぜなものをごちゃ混ぜじゃなくしようとしたのが、「モダン」

モダンの前の時代は神様がいたり王様がいたりする時代。神様の言葉はすべてを超越(第一種情報)

日本の場合やおよろずのかみ(第二種情報)がモダンの前時代。

日本の近代、第二種情報がなくなる。超越論敵情報 明治維新、モダン

徳川慶喜の時代まで・・・プレモダン。

明治維新・・・(輸入された)モダンそして「官製で近代化」

・明治政府は「情愛と悲哀」(つながりたいという欲望)を利用。

それは「イエ」・種の持つテリトリー性(時間と空間をつなぐもの)・・・テリトリー。

種と個は何でつながるか・・・テリトリー。

個は空間を持たない。(ライプニッツ的個)時間を切り裂く。

切り口の後が残らず一瞬だけ開いて後が残らない。

→イエを中心とした開発主義。

しかし、問題は「もはや、開発主義は終わってしまった。」と言う事なのである。

そして近代はインターネット社会。

我々が生きている世界は近代そのもの。

長い事官製のモダンに慣れすぎているため、近代で一番重要なものである「コミュニティ」を忘れてしまった。

アメリカ、イギリス、フランスのモダン・・・すべて市民が行ってきた。

日本の天皇制は「日本のモダンのスピードアップのもと」であった・・・

これを、アノミー分離不安という。自分自身のなかにある恐怖(切り離される事の恐怖・・・Ex村八分、学校の中・・・ムシされる)つながりから切り離されると何がおきるか・・・アノミーがおきる。

支配者は母(母性国家)・・・これが日本の近代天皇家の姿。

本来、資本の理論は「種」コミュニティを解体する・・・ところが市民社会は生き残るただし「顔なし」となって・・

もうひとつの愛(種の論理)情愛とか悲哀とかにとらわれないものの考え方。言葉を覚えたから矛盾を感じるのではなく、そもそも生物学的に矛盾を抱えて生まれてきたと考える。

そもそも、存在そのものから矛盾を抱えてきたと考える・・・田辺はじめ情愛、悲哀、欲望、愛・・・を持ち出すときは、おかあさんのおっぱい系を持ってこなくてはいけない。お涙頂戴でいままで利用されてきた???

微分・積分・・・・微分は点。(例えば)砂子組をひとりひとりに微分するそしてその微分された点を再度積分すると砂子組にもどるか・・・?これはもどらない。ひとりひとりの人間が持っている矛盾(この矛盾はいつ出来あがるか?というと、三胚葉が形成される時点・外側が内側に入り込む瞬間。(表がウラになる)これは生きながら死んでいる、とも言える?

情愛悲哀はあまり持ち出さない・・・そこにこそ本当に愛がある。

(おかあちゃんのおっぱい状態の愛はそこにかならずあるが・・・)

むき出しの魂・・・反省の行為を繰り返しながら相手にどう伝えるか考える。情愛、悲哀の世界も含めて現実の自分・・・ソーシャルキャピタル

< 砂子組(北海道の建設業界のひとつの象徴として)の背景

>

屯田兵・・・官製。官製の近代化が生んだもの・・・北海道。

開発主義メカニズム(中小建設業が存在するメカニズム)資本主義のルールに官が口出しするもの、国の都合のよいように官が口出しする。例えば石炭。石炭を掘る→石炭がダメ→建設業で雇用を受け止める。

官製・・・外からの力で物事を変えてゆく(自分達の自発で物事を買えるのではない)自分の外にあるものに超越論的に従う・・・ゆえにコミュニティがない。

コミュニテイ・・・自分と一体化する種

< 平和建設(茨城県の建設業界のひとつの象徴として)の背景 >

水戸・・・実はまだ江戸時代。内包する・・・自分と一体であるような解釈学的なコミュニティとしての社会がある。

最初から官製だった・・・強力なヒエラルキーソリューション(北海道)江戸時代を引きずった水戸・・・・亜コミュニティ(茨城県)

地理と文化で左右される・・・入れ子(親玉のミーム)北海道ミーム、空知建協ミーム、砂子ミーム、社員さんミーム。全体を見ると良く分からないが部分を見ると全体と同じような形をしている。

これが、表象の入れ子(パースペクティブ)という事。

私はこのように考えるのだけれども、私の目の前にいるあなたは「それ」をどう受け止め、考えるか?例えば、今回の勉強会。砂子組VS平和建設(互いに、これをやればうけるかな?と考えながら準備してきた)

競う・・・争うではなかった、勝ち負けはあったが後をひくようなものではなかった。一緒に競いながら遊ぶ、競い参加することによって自分も伸びる。

ところが、今日本で言われている競争原理は・・・サバイバルそのものである。ビジネスがそうなってしまうと、そこで働いている人間そのものもそうなってしまう。

秘すれば花・・・は競うである。勝ち負けはある。秘すれば花・・・は能楽の世界では誰と勝負するか・・・これはお客さんと勝負なのである。

勝負をかける・・・勝負の相手はお客。でもお客にはそれを見せない。戦略的でイやらしい世界。

【 競う・・・所感 】

今回の砂子さん、平和さん勉強会は「競い」であった。これは、決して「争い」ではなく、「一緒に競いながら遊ぶ。競い参加することで自らを伸ばす」という事なのであった。

つまり、「競う」は相互に「相手を認め合う気持ち」を内包するものである・・・と言う事が実感として受け止められた。

そして、目からウロコであったのが「コミュニティという種」というアプローチ。

コミュニティとは「自分と一体化する種」。つまり、コミュニティと自分はつながっているのである!

建設業界は市民社会というコミュニティに対しコミットメントを求める。これは市民社会というコミュニティを「変化」させようとする事にほかならない。そして、そのコミュニテイという種の中には一体化している自分がいる・・・・

つまり、コミュニティの変化とはすなわち「自分自身の変化」そのものであるという事!

反省という行為を経て、自分自身を変化させようという取り組みが実は、自分と一体化している市民社会というコミュニティをも変化させる事につながっていくという点に気づけた点が非常に大きな収穫。

普段の講演ではちょっと得がたい面白みのある話だった。 |

注意(補足)事項はたくさんあって(というようりも、それはマニア・1号さまのせいではなくて、わたしの表現のまずさ故だが)

例えば、「自分と一体化する種」というのは、現実界(ラカン)から生じる欲望とアノミー(分離−不安:グレーシア)をベースに、あれこれ考えていたものである。

たぶん、人間は、本来、つながるものなのだろう。

それは種に溶けるようにである。

その溶け方が安定(均衡)するとき、それはESS的である。

しかし、つながりを疎外しようとするものが生じてきた。

それは、長い人間の歴史からいえば、つい最近のことなのか。

ただ、それ(つながらない)は、官製だから、というわけだけではない。

モダン(近代化)の持つ特性として一体化しないのである。

特に、資本の理論は、種を排除しようとする。

グローバル化は種を排除しようとする。

官製のモダン

それは、近代化の推進エンジンとして、現実界から生まれ出る欲望をベースにした一体化を利用していたのではないだろうか。

ある意味、開発主義は、現実界から生まれ出る欲望をベースにしたのだ、と思う(意識的でも無意識にでも)。

そこでは、「西欧的な豊かな生活」という象徴があり、「イエ」を基調にした、天皇制によって、なんらかの一体化を、生み出していたのだろう。

その意味で、天皇制は、日本の近代化の疎外要件ではなく、推進エンジンであった。

しかし、官製のモダンという、そもそも矛盾した制度では、現実界からの欲望は、近代のもう一つの特性である、市民社会という意識と、その意識を持ったソーシャルキャピタルは生まれてこない、ということだ。

ただ、市民社会がないままに、我われは「欲望」の情動によってゆりうごくのだろう。

今という時代

「イエ」が機能しなくなった時代

種そのもののあり方が問われるとき、種は、資本の理論の前で、マズロー的欲求の最下層で喘いでいる。

その種の中で、しかし、情動、悲哀の愛だけは(私たちが生物であるが故に)、行き場のない亡霊のように、浮遊している。

本当のわたしは別にいる、とみんな思っている。

この気持ち(本当のわたしは別にいる、とみんな思っている)だけで、我われは、ソーシャル・キャピタルがなくとも、なにかしらの結束点を持って、コミュニケーションの輪の中にいるのだ。

つまり、なんらかのコミュニケーションが可能なコミュニティ(種)にターゲットを置けば、我われは、最初から、なにかしらつながっている、のである。

悲哀の愛で。

それには違いない。

であれば、問題はなにか

開発主義が終わってしまった今

そのつながりだけでは、個はいつまでたっても個ではない、ということである。

ただ種に溶けている。

そして、種は、難破の船である。

種を構成する個としての私は、情動、悲哀の愛だけしか、他人とつながりえないのか。

わたしは、違う、と思う。

違う「愛」のあり方がある、と考えている。

そして、その「愛」も、「自分と一体化する種」をつくりうる。

そしてその種は、おそらく、与えられる種ではなく、わたしがつくりうる種である。

そして、その「つくりうる」ことのエネルギーは、わたしは変わりうる、ということ。

そして、その変わりうるエネルギーは、欲望という情動や、悲哀の愛を越えて存在しうるだろう、と。

このときの、個の変化を促すもの

なぜ、という「こころ」、知ろうとする「こころ」

ことばの意味への叛乱

そして、動き出せ!えぶりばでぃ!

それがハイブリッド

そして「骰子一擲」

それは、自分だけが持ちうるもの。

個の変化の疎外要因

独裁、暴力、新興宗教、思い込み等々・・・

そこには、自分は、いない、だろう。

▼

■桃知商店謹製■

(c) Copyright TOSIO MOMOTI 1998-2004.All

rights reserved.

About桃知利男|インデックス |Self Talking INDEX| 今日の戯言 | 2004年6月前半へ | 2004年7月前半へ|著作権|店主へメール

|依存リンク|

![]()

それは、複雑で、多様で、なんだかよくわからない今という時代に対する「難破の船」の生き方(「骰子一擲」)である。

![]()