店主戯言040802 2004/8/16 ~2004/8/31 "There

goes talkin' MOMO"

(彼自身よる桃知利男)

About桃知利男|インデックス |Self Talking INDEX| 今日の戯言 | 2004年8月前半へ | 2004年9月前半へ|著作権|店主へメール

|依存リンク|店主経歴|

2004/08/31 (火) ▲ ▼

【汚れちまった悲しみに】

午前3時10分、風の音で目覚める。

雨は降ってはいない。

昨晩の帰宅が23時30分頃だったことを考えると、少し寝不足。

また寝むるのかもしれない。

ということで、また寝て起きたら午前7時30分。

浅草は相変わらずの強風。

台風16号は、今日は東北、北海道地方に近づくとのことだ。

ご注意ください。

この台風、東側の端っこの風が強いらしく、浅草でも相変わらず南風が強い。

今日の午前中は風も強いようなので、外出は自制しよう。

一方、羽田に足止めを余儀なくされていた宮崎のウリ坊軍団さまの行方だが、昨日、無事に宮崎へ戻られたようだ。

橋邉@テリトリー、やった~19時30分に自宅に着きました。ご心配をお掛けしました。

羽田では、今日も上野駅で師匠を待つことになるかと最悪のパターンを想定しつつ、福岡、熊本、鹿児島、の各便を予約しまくり、宿泊先の手配もし、ただひたすら待つこと16時。

たび重なる各便の欠航アナウンスのなか、JAL16:45が着陸地の天候不良の場合は羽田に引き返すという条件付きフライトで飛ぶというアナウンスが流れたのです。

私達うり坊軍団はこの便の予約がとれておらず、空席待ちのチケットのみを手にしていました。搭乗カウンターでは航空券は未発行の状態で、異例の搭乗手続きを済ませ、ラッキーなことにも見事に空席5席を獲得しました。

その間、飛行機の出発を45分も遅らせ、特別輸送車で搬送をして頂くのです。タラップを上がり、客室に入ると同じ県民を視る目とはとは思えない、冷たい視線が我軍団を釘づけにしました。

そんなこんなで無事、19時に宮崎空港に到着するのでした。

今から家族と温かい食事をしたいと思います。 |

なによりである、よかった。

しかし、ああ、八月もおわっちまうのだな。

時の流れという刹那は容赦ない。

45歳過ぎたら、8月の終わりには、わたしが使える夏を、またひとつ消費してしまった、という切なさというか、悲しみのようなものを感じるようになってしまった。

そのせいか、わたしの夏の送り方はますます刹那的になっていて、つまり、瞬間風速40m/秒の快楽主義者。

そんなことは、がきの頃からやってきたのだろうが、それがとても悲しいものと感じるのは、やはり歳のせいか。

悲しみといえば、

「汚れちまった悲しみに・・・」

と中原中也は詠うのだけれど

そして国営放送教育部(東京では3チャンネル)は、こんな難しいフレーズをがきどもに教えているのだけれども(「日本語であそぼ」を見よ!)。

わたしの悲しみなど、心の奥底から取り出して、雑巾を絞るようにひねれば、それは真っ黒な「水のようなモノ」が滴り落ちるだけだろう。

この「汚れちまった悲しみに」が、がきどもにわかるわけねーだろう・・・。

といっても、中原がこういったのは三十前だものな。

わたしなんざ、もう四十六。

不良の中年。

まじめにやるぞ!といいながら、その生き方は限りなく刹那い。

2004/08/30 (月) ▲ ▼

【大きな台風】

午前6時時起床。

浅草は曇り。

昨晩といえば、宮崎のウリ坊軍団さまが、浅草へおいでになった。

それは台風16号が生み出した偶然のようなもの。

それにしても、彼らは、今日は邦(テリトリー)へ帰れるのであろうか。

お早う御座います。橋邉です。

昨晩は台風のように押しかけまして、ご迷惑を

お掛け致しました。奥様によろしくお伝え下さい。

現在の台風状況は報道のとおりですので、地元の

状況が心配です。

午前中の飛行機は欠航するでしょうが、午後からは

なんとか飛行機が飛ぶことを祈り、羽田で待機した

いと思います。

では、 |

無事帰れることを祈ってはいるけれど

ii-nami.comさんのライブカメラで宮崎の海岸(青島あたり)を見ると、凄すぎ。

午後に賭ける、だろうね。

ということで、今日は8時2分の新幹線で盛岡へ。

2004/08/29 (日) ▲ ▼

【絵日記のようなもの/若しくは人生てきとー】

昨晩は、勉強会終了後、盛楼閣にて冷麺をご馳走になり、19時39分の「こまち」に間に合い、それにて帰宅。

こまちは13分ほど遅れて盛岡駅に到着したので、出発も13分程遅れ。

(← ひまそーに「こまち」を待つ「はやて」)

上野に到着したのは、到着予定時刻を5分ほど遅れてであった。

22時07分である。

中央口改札を出ようとしたら、左の視界に人が倒れていくのが見えた。

確認すると、50歳過ぎの女性が、前向きに倒れていた。

顔だけがきっと前を向いて腕のない人のように見えた。

そう見えたのは、両腕が完全に胴の下になってしまっていたからで、彼女はやっとそれに気づいたように、胴の下から亀のように腕を出すと、何事もなかったように立ち上がって歩き出した。

何事もない・・・そんなことはない。

たぶん、彼女自身は物凄く痛かったに違いないだろうし、倒れた原因を考えれば、それは改札の扉が閉まっているのに前進したからだろう。

だとすれば、不正に改札を通ろうとした、ということだろうか。

でも何事もなかったように、その後の時間はまた始まったのだ。

上野駅前の丸井のデジタル温度計は20℃を示していた。

雨は降ってはいなかったけれども、肌寒さを感じるには充分だった。

けれど、昨日の浅草はサンバカーニバル。

5656会館での打ち上げを終えたグループは言問い通りにたむろし、祭の余韻を引きずった熱い空気の塊のようなものを作り出していた。

ちょっとばかり賑やかな空気が、わたしの帰宅を迎えてくれたのだけれども、そこに感じる断層のようなもの。

自宅に戻ると、なぜか小腹が空いてきたので、近所のアムペム(ampmをわたしはこう呼んでいる)へ。

さとうのご飯と鯖缶(味噌煮)と秋刀魚のやわらか煮を購入してきて食べた。

なぜか無性に安っぽい魚が食べたい衝動。

どこから湧き出てきたのかは知らない。

しかし、昨日通算4度目の食事など、身体に良いわけもなく、今朝目覚めても、まだ胃の中の残留物を感じている。

北海道の熊谷さんに、追加オーダーしていた「もも風鈴」が届く。

北海道の熊谷さんに、追加オーダーしていた「もも風鈴」が届く。

今回は「人生てきとー」である。

これは「大鉄」(浦安鉄筋家族)の「ことば」だが、なにかとてもこころが楽になる「ことば」なのだ。

「息抜き語」とでもいおうか、頑張れば頑張るほど(そう自分が思い込むほどに)この「ことば」は、確実にこころのコリに効く。

息子がオーダーしていた、「赤ザク」も届く。

ジオン公国軍汎用モビルスーツ MS-06S「ザクⅡ」である。

熊谷さん、ありがとう。

でも、暫く息子にはあげないでおこうかと思う。

彼はたぶん、なにかと戦わせて、あっという間にこれを破壊してしまうだろうから。

2004/08/28 (土) ▲ ▼

【ウィークタイズ】

午後5時30分起床。

浅草は曇りだけれども、時間の問題で雨になるらしい。

さて、長谷川さまからのメールである。

おはようございます。

先日は当社セミナーでの講演どうもありがとうございました。

新鮮でしたっ!!!

とっても楽しかったし何よりも面白かった先生の講演内容!!!

いやぁ~、なんか終始、大笑いをしてしまったのでそのことが

恥ずかしかったと思った私でした。

社員も良く笑っていましたね。(笑

終わってからサイボウズの書き込みを見ても

新入社員の反応が良く、ハッとするような感想を書いていました。

吉谷様のお話も当社の現状にとってもフィットしましたので

部長たちの興味を強く引いたようでした。

うちとしては、今後取り入れて行動出来ると思いました。

加えて、とどさまもいらして下さってとっても嬉しかったのです。

平常なお茶の時間をとどさまのお土産、美味しいケーキは、

一気にリッチで心豊かな時間へと変えてしまいました。(笑

社員と一緒に楽しいひと時を過ごす事ができました。

学習する1日を過ごす事が出来ましたことに感謝いたします。

一人では心が弱くなることもあります。

広くて薄い紐帯、全国の桃組の元気に触れることによって

私は復活して、新たな元気をいただけることが出来きるのです。

自分を探すことや新しい自分を発見することが可能になるように

ふつふつと広く強い意欲が湧いてきます。

素直に言えば、「もっと、勉強したいっ!もっと、情報が欲しいっ!」

ということでしょうか。

求めていれば与えられることを信じて、そして選択をして生きたい

と考えて目を閉じた1日でございました。

当社のセミナー講演内容から、極めて新しい桃知先生を

新しい桃風を熱く感じた私でございました。

ありがとうございましたっ!

ごきげんよう。 |

自分でいうのもなんだけれども、たぶん、面白かった、と思う。

ただ、それを面白かった、と感じられるのは、ひとえに平和建設の皆さんの情報を見る力の高さゆえである(わたしへの評価は常にわたしの外に存在している)。

同席された吉谷さん曰く。

あの話で笑える平和建設の皆さんのレベルは高い、と。

普通は、2,3年わたし(桃知)と付き合ってから分かるような話なのだ、と。

まあ、その通りではあろう。

そして、皆さんへのお礼にこう書いた(イントラネットにね)。

今回のテーマは「骰子一擲」(さいころいってき)でした。

これは実践の哲学とも呼べるもので、動いているやつはやっぱり偉い!というこ

とです。

そしてこの「骰子一擲」は、フランスの詩人、ステファヌ・マラルメの詩の題名

でもあります。 日本語訳はWebでは見たことがないのですが、8月10日の「店主戯言」で少しだけ

紹介していますので、読んでみてください。

http://www.momoti.com/myself/self040801.htm#040810

今回の話しの後だと、この戯言の意味も分かりやすいかと思います。

わたしのIT化論は、徹底した実践の理論です。

その実践の繰返しの中から、私たちは何かを見つけることができる。

→「現実の重み」(養老猛司)

それがつまりPDCAサイクルであり、フィードバックです。

でも、それにしても必要なものは「読む力」です。

「読む力」とは文章を読むというような狭義の意味ばかりではなく、相手の気持

ちを読む、あたりの気配も読む、将棋を指すときは何て先までも読むし、風景や

写真もまた読む対象である、ということです。

つまりPDCAサイクルのCの力のことです。 そしてわたしのいう「情報を見る能力」のことです。

平和建設の皆さんは、エネルギー的には、かなり層が厚く、この力がついてきた

ように感じました。

ということで、次の機会がありましたら、今度は「愛」についてでしょうか。(笑)

ではまた。 ごきげんよう。 |

今回の平和建設さんでの講演には、玄田有史曰くhttp://www.asahijobplatz.com/column/?id=25より引用)、を使わせていただいた。

この玄田先生の話の中に、ウイークタイズという言葉が出てくる。

それが長谷川さんからのメールにもある「広くて薄い紐帯」(weak

ties)なのだ。

この言葉は、別に玄田先生の発明品ではない(M・グラノヴェターがその著書『転職』で広めた)。

けれども、日本では、今や玄田先生の言葉だろう。

『転職』―ネットワークとキャリアの研究

M・グラノヴェター(著)

渡辺深(訳)

1998年11月20日

ミネルヴァ書房

4200円(税込)

(この本は、お薦め中のお薦めなのだが、残念ながらAmazonでは只今欠品中なのだ)

転職のメカニズムの中で、ウイークタイズが注目されたのはつい最近のことだろう。

そもそも日本では、転職においてはウイークタイズよりも、ナロータイズ(狭くて濃い紐帯)の方が機能してきたのも確かだ。(縁故就職のようなもの)

しかし、今や玄田先生の言うようにウイークタイズなのだと思う。

これを詳細にここで説明することはしないが、これがインターネット社会の特性と理解してもらってよいかと思う。

つまり、社会的に不安定で機会コストの高い社会(山岸俊男)においては、(転職においてばかりでなく)ウイークタイズの持つ意味は大きい(そしてそれは根底では「信頼」とつながっている)。

インターネットとは、ウイークタイズに開かれた社会なのだ。

ここにわたしのいうIT化のひとつの柱、「マリアビリティの仮説」がある。

ということで、長谷川社長九州初お披露目である9・11日桃熊会 は好評受付中なのである。

皆さんも、是非、広くて薄い紐帯を実感して、そして構築していただきたい。

■9月11日(土)桃熊会

■9月11日(土)桃熊会

熊本ゼロックス(株)4Fセミナールーム

ゲストスピーカー 平和建設(株) 長谷川紀子社長

詳細は桃熊会のホームページをご覧ください。

さて、今日のわたしは、上野 7:02 はやて 1号

盛岡 9:22で、盛岡入り。

(社)岩手県電業協会と岩手県電気工事業工業組合さんの合同イントラネットの勉強会である。

たぶん深夜になるだろうけれども本日中に帰宅予定。

2004/08/27 (金) ▲ ▼

【出遅れた朝】

浅草にて一度5時30分に起床し、その後また眠ってしまったため、結局9時30分起床。

遅い朝食をとりながら、メールをチェックし、ご質問事項を検討していたりしたら、午前11時になってしまった。

昨晩は、伊藤さんと八木沢さんが浅草へ遊びにおいでになられたので、清司と直ぐそばにある芋焼酎の飲める店で一献。

ジーさま二人・・・(笑)

孫のいる方が飲み友達、しかも八木沢さんはわたしよりも若い・・・と。

たぶんお二人で飲んでいたら、孫の話題で盛り上がるんだろうかなぁ。

そしたらわたしはついていけないぞ。(笑)

桂さんから仙台での講演のご案内である。

★★ セミナー案内 ★★

1.講演会の目的

地元建設会社に対する新しい経営改善手法の提案と先進事例紹介

2.日 時: 平成16年9月27日(月)

13:00~17:00 (受付 12:30開始)

3.場 所: 仙台メディアテーク 7Fスタジオシアター

980-0821 仙台市青葉区春日町2-1

TEL 022-713-3171

4.定 員: 170名(先着順)

5.内 容:

開会挨拶 13:00~13:05

(1)「TOC(Theory of Constraints制約理論)とクリティカルチェーンについて」

西原 隆氏 13:05~14:35

(2)「桃論~中小建設業IT化サバイバル論 (初級編)」

桃知 利男氏 14:50~16:50

6.会 費: 5,000円(事前振込み)

7.意見交換会(希望者のみ): 5,000円(事前振込み)

(近くの居酒屋をよていしております。)

8.参加申込先: 東北技術士センター企業組合 http://www.tohokugc.com/

E-mail tgc1112@proof.ocn.ne.jp FAX 022-217-0153

メールまたはFAXにてご連絡の上、下記まで代金をお振り込みください。

セミナーのみ 5,000円、セミナー+意見交換会10,000円

意見交換会のみ 5,000円

9,振込先口座: 七十七銀行 榴岡支店 普通 5174830

東北技術士センター企業組合 代表理事 北松 治夫(キタマツ ハルオ)

案内ページはこちらです↓

http://civileng.s11.xrea.com:8080/modules/piCal/index.php?smode=Daily&action=View&event_id=00000115&caldate=2004-9-27

仙台でわたしが喋るのも久しぶり。

ところで、もうオリンピックにも飽きたし、なによりもやっていないことが多すぎるので、ちょっと気合を入れて頑張んなきゃいけない。

わたしは、「その気になればできる」と考えている、つまり「その気にならないとやらない」馬鹿で怠け者である(だから上昇志向が強いのだけれども・・・これについては後日書こう)。

なんとか、やる気を喚起しなくては、といっても喚起しないから困っているのだが・・・。

2004/08/26 (木) ▲ ▼

【東京独演会】

水戸にて7時に起床。

長谷川社長が用意してくださったホテルは、想像以上に豪華であり、いつもビジネスホテルを利用しているわたしはなにかうれしい。

目覚めにお風呂に入ったのだけれど、バスルームに洗い場があるので、バスタブからお湯をジャブジャブとこぼせる。

この快感は通常のビジネスホテルじゃ無理。

なので、子供のように、バスタブでジャブジャブやってしまったわけだ。(笑)

なにかとても嬉しかった。

それで、今といえば、バスローブで過ごしていて、これも快適。

ああ、これはどこでもやりたいなぁ、と思う。

さて、今日は、東京独演会(実験的勉強会)開催のお知らせから。

■2004年9月15日 東京独演会(実験的勉強会)

【日 時】 9月15日(水)13:30~16:30

【受講料】 無料

【会 場】 サイボウズ(株)セミナールーム

〒112-0004

東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル12階

TEL 03-5805-9035(代表) FAX

03-5805-9036

http://cybozu.co.jp/company/info/map_tokyo.html

【定 員】 20名さま

【概 要】 イントラネットを使ったIT化のすすめ

→イントラネットは自社の鏡である

→イントラネットは社風をよくする・強くする

→イントラネットは社員をよくする・強くする

→つまり、イントラネットは経営の必需品

・・・なぜ?

事例をたっぷり紹介しながらのセミナーです

【主催等】 主催:桃知商店 協賛:サイボウズ(株)

【申込先】 店主へメールでお願いします

mailto:pinkhip@dc4.so-net.ne.jp

お名前

会社名

メールアドレスを明記の上、お申込ください

1社何名さまでも受付いたします。

【懇親会】 未定です

どちらかといえば、初心者向けのセミナーを予定してはいる。

けれど、(実験的勉強会)と銘打っているだけに、ちょと捻りを加えた(ぞくにいう「目から鱗が落ちるを体感できるような)内容を準備したいと考えている。

でも、たぶんそれ(講演内容)は、当日まであれこれ考えていることだろう。

ということで、今日は、午後から未来協議会にて講演である。

終了後帰宅予定。

2004/08/25 (水) ▲ ▼

【明るさ】

午前6時30分起床。

浅草は、くもり。

空知建協さんでの骰子一擲も、二日間かけて何とか骰子を振り終えた。

あとは、どんな賽の目がでるのか、である。

関係者の皆さん、本当にご苦労様でした。

さて、今年は人出が多いのか、出かけるときの羽田空港の駐車場待ち渋滞に続き、昨日の千歳発羽田行きの飛行機は、悲惨なぐらいに混んでいた。

わたしは、20時10分発のANA便を予約していた。

けれど、早く空港に着いたら、もっと早い便に変更するつもりでいたのだ。

案の定、19時25分発の便に間に合う時間には新千歳空港に着いた。

でも、最終便まで満席。

この状況は、Webで確認済みであった。

お昼過ぎに確認したときには、ANAばかりかJALも、羽田行きはすべて「選択不可」(満席表示ではなく、選択できない表示・・・はじめて見た)になっていた。

でも、そんなぁことはないだろう、なんかの間違いだろう、と驚異的楽観主義者であるわたしは高を括っていた。

しかし現実はシビアであって、そんなことはあったわけだ。

(誰だよ、考えていることは現実化する、なんていったやつは)(笑)

なので素直に予約した便で帰った帰りのタクシーでのこと。

ドライバー氏に日曜日の出来事(羽田空港内の駐車場待ち渋滞)を話した。

そしたら、「ああ、あれはね、旅行客じゃないのよ。」と意外な答え。

曰く、暇なので羽田空港に遊びに来た人々が起こす渋滞らしく、夏休みの土日には時々発生する現象らしい(わたしは日曜日の出発というのは少なかったので、たまたま遭遇していなかっただけらしい)。

なるほど、どおりで、肝心の飛行機はガラガラだったわけだ。

しかし、高を括っていた、といえば、オリンピックの野球も優勝するものだとばかり思っていたので、いざ負けてしまうと、わたしのこころは、なにかしら痒いところに手が届かない、というか、残念無念というか、南無阿弥陀仏状態(なんのことだ?)になってしまった。

毎度書いていることだけれども、つくづく勝負事は難しいなぁ、と思う。

絶対がないもの。

でも、絶対がないから、夢も見れるし、目標も持てる。

(ついでに私達は何時死ぬかわからないからというのも大切)

もがき、頑張り、努力できる。

これが人が動くための心的なエネルギーだろう。

わたしのいう「骰子一擲」のエネルギーだ。

ただそれでも、結果は必ずついてくるのか、といえばそれが絶対じゃない。

いつでも、思いどおりからは程遠い現実に対峙している自分がいる。

だから、フィードバックを繰り返す。

人生死ぬまで(私という存在の大きな骰子の一擲の目がでるまで)、小さな骰子一擲のくり返しなのだ。

つまり、人生は大なり小なり、さまざまな選択の束、くり返し、勝負なのであり、フィードバックのくり返しであり、それらを束ねたレスラーの帯なのだ。

それらを称して「人生てきとー」とわたしはいうわけだ。(笑)

それを、ある瞬間の断片的な結果だけをみて、努力が足りなかったとか、采配が悪かったとかいうのは、本来、ご本人の思うことであって、傍観者がなんだかんだいうものでもないな、とも思う。

特に、オリンピックのような祭典では、勝者には賞賛を、敗者にも賞賛を、だろう。(まあ、オリンピックはどうでもよい)

やっぱり、努力している人、一生懸命に己の目標に向かって頑張っている人は、何物にも代えがたく素晴らしいのである。

玄田有史曰くだ(以下はhttp://www.asahijobplatz.com/column/?id=25より引用)。

・・・私は、「明るさ」が求められるというのは、バブル経済が崩壊する以前から何も変わっていないと思うし、この先、将来も変わらないと考えているんです。

「明るさ」といっても、持って生まれたひょうきんさや楽天的な性格のことではありません。もちろん、性格改造の本を読んで身につくものでもない。明るさや人柄のよさを身につけるためには、本人の努力が最も必要だと思います。苦しい状況の中にありながらも、まあなんとかなるだろうと開き直りながら、それでも諦(あきら)めずに何かをやり遂げた瞬間に、人は本当の明るさを身につけていきます。一生懸命頑張って仕事をして、みんなで「よくやった!」と喜びを分かちあって、苦労をねぎらいあう。そうした経験を何回か積み重ねていくうちに、なんともいえない人柄のよさがにじみ出てくるでしょうし、その人なりの魅力が出てくるのだと思います。

ということで、今日のわたしは吉谷さんと平和建設さんでお勉強。

水戸宿泊。

2004/08/24 (火) ▲ ▼

【@岩見沢】

岩見沢で二度目の朝。

流石に深夜のオリンピック観戦は一旦休みで、昨晩は爆睡。

しかし、浜口京子(同じ町内会なのだ)、悔しいなぁ。

でも、腫上がったまぶたがかっこよかったぜ。

天草からのメールである。

ももこむ通信愛読しています。ついでに日記もしばしば覗かせていただいておりますw

先日は熊本のでの4時間ライブ?お疲れ様でした。2・3・4・6と参加させていただいていますが、6回目の前回にはやっと念願かなって会社から5名で参加できました。

初めて聞いたときから声かけをしていたのですが、みんななかなか腰が重く参加してもらえなかったのですが(その一因としてセミナーなんてどれも一緒と思いこんでいる)、今回は私を含め5人で受けさせていただきました。(師匠からみて右側の真ん中へんの薄い緑色の作業着軍団がそれですがw)

今回初めて聞いた4人全てが、まさに「目から鱗!こんなにわかりやすい話をする講師は初めてだ!」

と大絶賛。次回の9月11日開催分の今募集していますが、我が社でもすでに数名が挙手しています。

師匠の話を聞いて、帰ってから聞いたことを早速実践したものもいました。

まさにうれしい限りです。

そこで(あまり関係ないけど)、「仕事とパソコン」9月号を社内で回し読み(だったら買えとも言いますがw)したと思ったのでプレゼントに申し込ませていただきました。

駄文をだらだらと書かせてもらい、もうしわけないっすが、どうぞよろしくお願いします。 |

なにか過大にお褒めいただいているようですが、素直に、ありがとうございます。m(__)m

次回の熊本といえば、9月11日の桃熊会。

目玉は、なんといっても九州初登場となる平和建設の長谷川紀子社長でありましょう。

演題は、『「IT化と人材育成」イントラネットを使ってミームの強化』

特に、女性経営者の皆さんには、長谷川紀子社長のミームを感じていただきたいのだけれども、桃熊会、女性経営者はおられたか?なのでね、桃熊会の皆様、いなけりゃ連れてくる(除く誘拐)だね。(笑)

一方、「仕事とパソコン」は、既に予定数を越える応募をいただいていて、これすなわち「大好評」というのだろう。

なので、届かない方々がいるのも、なんなので、自腹を切って応募いただいた方すべてにお届けできるように考えている。(まだ考えているだけだからね。★\(^^;)

知りたい、という欲求があることは、わるいことじゃないだろう。

その欲求のきっかけをつくることが、わたしの仕事であるのなら、その欲求に可能な限り答えるのも、わたしの仕事だろうと考えている。

些細なことでもだね。

それから、次回の東京独演会(実験的勉強会)は9月15日(水)とした。

内容はたぶん、当日まで未定のままだろうが、会場はいつものようにサイボウズ社のセミナールーム。

詳細の発表まで、予定を空けて待たれよ。

ということで、今日も空知建協さんにて、協会イントラネットの模様替えに伴う操作講習会である。

終了後帰京予定。

2004/08/23 (月) ▲ ▼

【寝不足の朝】

何時に目覚めたというわけではなく、寝たり目覚めたりを繰り返しながら、岩見沢での朝を迎えた。

岩見沢は爽やかに快晴である。(本州は雨だろう)

そして、例によって寝不足の朝である。

野口みずきさま、素晴らしかった。

土佐礼子さま(わたしの本命だった)、頑張った。

室伏広治さま悔しかった。

ソフトボールも悔しかった。

体操種目別も心臓に悪かった。

なんの関係もないわたしの心臓が、同じ国籍(類である)と理由だけでバクバクするのだから、面白い。

そしてそれゆえに、当事者の方々にかかるプレッシャーは相当なものなのだろうなと思う。

それにしてもだ、駒大苫小牧、素晴らしい。

北海道勢の全国制覇を、誰が予想していただろうか。

結果は逆だけれども、井上康生が負けたときと同じような驚きを感じる。

勝負事はわからない。

ましてや一発勝負。

骰子一擲、確率は高めるものは「現実の重み」(養老猛司)か、それともその暇もなく偶然なのか。

とにかく、皆さんおめでとう、なのである。

すばらしい。

そんな中、わたしといえば、昨日の北海道入りは予定よりも1時間30分ほど遅れてしまった。(全然ずばらしくない)

原因は高速羽田中央口から羽田空港内へと続く大渋滞。

タクシー至上主義者のわたしは、これに見事にはまってしまったわけだ。

高速道路は、予定通りのスカスカで、何のストレスを感じることもなく移動してきたのだが、中央口2キロ前あたりからまさかの大渋滞。

原因は、空港内の駐車場待ちらしいが、確かに普段はお見受けしない自家用車だらけ。

これも夏休み故の現象なのだろうが、タクシードラバー氏も始めての経験だと驚いていたし、ここ数年、年間70往復以上この道を行ったり来たりしているわたしも初めての経験であった。

まあ、わたしのように電車に乗るのが面倒だ、と理由でタクシーで空港入りするような不良はともかく(自業自得)、バスで移動される方々は大変な誤算だったろう。

わたしは、出発の30分前に羽田に着くように浅草を出てくるわけで、当然に30分のアドバンテージでは、予定していた16時のANA便には間に合わない。

車中で、16時30分のAirDoにしようか、17時のANAにしよとか、あれこれ考えてはいたのだが、時間はただ過ぎていき、車は牛歩のごとくしか進まない(ほんとうにひどい渋滞だったのだ)。

結局、予定は大幅に遅れ、17時30分のJAL便へ変更せざるをえなかった。

そのため、既に手元にあるANA便のチケットは、キャンセルするタイミングを逸してしまう。

チェックイン後、ANAのプラチナメンバー専横サポートに電話で事情を話し、所有のチケットをオープンチケットにしてもらった(通常はこれは出発前でないとだめなのだ。解約扱いだと手数料をしっかりと取られてしまう)。

ということで、新千歳空港には、秋野さんと吉川さんがお迎えに。

一路、岩見沢の清寿司へ向かう。

お待ちいただいていた、奈良さん、勝井さん、松浦さん、馬渕さんと合流したのは午後8時10分を過ぎていた。

こうして、わたしの岩見沢入りに合わせて、休日の夜にもかかわらず、場を設けていただけることは、幸せです。(野口みずき風)

一献しながらの話題も、高校野球とオリンピックが中心となるのは当然である。

話題の少ない・・・というかなれ。

この日、この時期に、これ以外の話題から入ることは野暮というものである。

そして、それそれの見方、意見を知ること。

これがまた脳味噌には楽しいのである。

ああ、そういう見方もあるのね、なのだ。

コミュニケーションとはそういうものであろう。

それにしてもだ、肌寒い、といった方がよいような岩見沢の夜の空気を直に感じると、こうして今年の夏も終わっていくのだなぁ、となぜかしみじみとしてしまう(年取ったかね)。

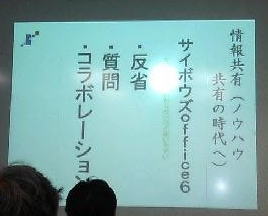

ということで、今日は空知建協さんにて、協会イントラネットの模様替えに伴う操作講習会である。

空知建協では、イントラネットの利用を、正会員から準・賛助会員まで拡大するのに伴って、サイボウズoffice6を使用することとなった。

その準備も整い、1日3回×2日で、その説明を行うわけだけれども、リテラシーの高い皆さんばかりの空知である。たぶん大丈夫?

2004/08/22 (日) ▲ ▼

【いもフライ&ストレッチ】

午前8時起床。

浅草は、相変わらず、まるでこれが永遠的な環境であるかのような朝だ。

けれど、今日の予想最高気温は29℃である。

徐々に、秋の気配・・・ということころだろうか。

昨晩は、まさたろうさんに、車で浅草までお送りいただく、というお大臣帰宅(例によって電車がなくなってしまった)。

自宅に着いたのは午前2時。★\(^^;

本当に遅くまでありがとうございました。m(__)m

ところで、昨晩、「生まれて初めて食べた」を久しぶりに経験した。

その名は「いもフライ」。

こんなの →http://www.sano-kankokk.jp/dining/din_fp_001.html

→http://www.atochigi.ne.jp/sano_outlets/imo/idei.jsp

メニューを見たときにはフライドポテトか、と思いきや、これが全然違う。

見た目は串揚げ、中身はじゃがいもという、脳味噌が上下左右にシャッフルするような食い物である。

このミームが何ゆえに両毛地域で生まれ(?)生活に根付き生存しているのかは、とても興味深い。

ところで、こんなものを買った。

こんなもの →http://www.tvshopping.co.jp/osusume/stretch_pro/

ストレッチきもちいい。

けれども、25度にするとまっすぐ立てない。(笑)

ということで、本日は、ANA 071 東京(羽田)(1600)

- 札幌(千歳)(1730)で北の大地入りである。

2004/08/21 (土) ▲ ▼

【場のマネジメント】

午前6時起床。

浅草は、まるでこれが永遠的な環境であるかのような朝だけれども、昨日よりは幾分涼しくなるようだ。

昨日は、歌舞伎座付近で『建設ITガイド2005』の打合せ。

担当さんは今年から新しい方で、一昨日の講演会にもおいでいただいた。

ここのところ書いているように、わたしは、「その気になればできる」つまり「その気にならないとやらない」馬鹿で怠け者なので、〆切り厳守どうやって履行しよう、と悩む。

ということで講演ネタ・・・。

すっかりご連絡が遅れましたが、昨日はありがとうございました。

不二建設中山様の突然の講演、驚きました。

しかし、やはり実践されている方の言葉には強い説得力を感じますネ。。。

「ITリテラシー<<<<<<コミュニケーションリテラシー」

「情報ボランティア」等々、頭ではわかっているつもりでも

それをしっかり言葉として表現できる中山さん・・・いや、中山さんだけではない、桃組の皆さんには本当に頭が下がる思いです。

まだまだ自分ではそのレベルへ意識レベルが到達するには

時間がかかるでしょうが、まずは狭い会社の中でも動かなければ・・・

気持ちだけが先走っているのは重々承知。

でも、自分の回りの人間を少しでも巻き込む機会と言ってしまうと

大変無礼ではありますが、その機会創出のために、

是非、次回開催をお待ちしております。

「東京での活動を増やす」と言われたこと、期待しております。

では、オリンピック時差ボケ(笑)の中かとは思いますが、お身体ご自愛ください。 |

ももち先生、8/19セミナーに参加させて頂きありがとうございました。○○です。

セミナーに申し込みしてから、『桃論』を取り寄せ、前夜に一通り読み終わった所でした。

しかし、「ミーム」については、なかなか理解しにくいところでしたが、巧みな話術と泉谷しげる的風貌で「ミーム」のイメージ的ミームを私の糠みそのような脳みそに漬けることができたようです。

>つまり、来月もやろうと考えているのだけれど、考えているだけでは、たぶんやらない。>>(笑)

次の東京セミナーには、もう一度、『桃論』を読んでから参加したいと思っています。

今度、BGMに春夏秋冬やL特急また黒いカバンなど床を這うような小さめな音で流したら、深々と脳みそにミームが浸透しそうなのは、私だけでしょうか。(爆笑)

自分おいては、「お・や・じも慣れる。IT小僧。」をMyフレーズに頑張ろうと思うようになりました。 |

泉谷しげるですか。(笑)

昨日のセミナーを拝聴させていただきました。 目下、講義内容のレポートの作成中です。

茨城平和建設さんのHPを検索しましたが、うまくみつかりませんでしたが、貴店HPで事例掲載の「仕事とパソコン」が頂戴できることをしりました。早 速、応募させていただきます。

次回も是非受講させていただきたいと思います。

トップの姿勢、熱血先生 そのとおりだと思います。さらに、活性化の仕掛け、方策が知りたいと思います。

不二建設さんのように、金銭立替精算のPC処理等もそのような事例だと思います。 |

皆様、ありがとうございます。

またのご参加をこころよりお待ち申しております。m(__)m

さて、「活性化の仕掛け、方策」というのがちょっと気になったので、それについてわたしの意見を書いてみたい。

これは、我われのやっているところでは『場のマネジメント』(伊丹敬之)と呼んでいるものだろう。

つまり、動機付けを考える経営、とでもいおうか。

『場のマネジメント』

『場のマネジメント』

伊丹敬之(著)

NTT出版

1999年1月30日

まあ、就業者にとっては、まったく不快な環境が続いている今日この頃、つまり給与はカットされ、ボーナスは減り続ける。

これはどちらかといえば、仕事量の減少という外的要因のためであり、環境の問題なので、就業者が直接的にコントロールできるものではない(金魚論―しかしある程度なんとかできるのかも、というのがわたしのIT化論だけれども)。

けれども、そんな環境の中でも、結局、地場の建設業といえば、稼いでいるのは、こころをもった人間なわけだ。

今や日本の経済を根底で支えているフリーターの皆さんが、低賃金にも関わらず、なぜか勤勉で高質な労働力であるように(こんなのは他の国では考えられない)、建設業で働いている方々も、収入が減ったからって手を抜くような方々はいない。

なぜなら、それは彼らのプライドだからだ。

そこには、動機が働いている。

だだ、その要因を「日本人的勤勉さ」だけに求めるのではなく、より科学的に、より論理的に考えていくことで、経営云々ばかりではなく、働いている方々の生きがいも考えていこう、というのが『場のマネジメント』だろう。

だから、この「場のマネジメント」は、自社の技術のミームである。

そしてコア・コンピタンスであり、「のれん」をつくりだしている。

ゆえに技術論的小手先ハウツーでは、『場のマネジメント』の実践は難しい、というのが、今のわたしの考え方である。

それは小さな相違工夫を否定するものではない。

けれども、一本でも二本でもいいから、筋の通ったものが欲しい(伊丹先生いわく「哲学」だな)のだ。

つまり、それは「現実の重み」(養老猛司)の中から生み出されるものでしかないのだろう。

確かに、『場のマネジメント』というと、マネージャの資質は問うし、哲学はあるかと聞いてくる。

だもの結構敷居は高く感じてしまう。

「考えるときは、もうちょっと根性いれて、考えましょう」(橋本治)が嫌いな方々は、もうどうしようもないし、一生かかっても理解できないだろうし、実践もできないだろう。

だからこそ「種の論理」(田邉元)に基づいて、なるべく敷居の低いIT化(複雑系)を考えているわけだ。

「個は種のミームの中で育ち、また種は個の変化によるミームの変化を内包している」

それはIT化の前提が「場のマネジメント」なのではなく、IT化そのものが「場のマネジメント」を内包している、という理解である(イントラネットは眼鏡であるという理解とIT化は経営内ばかりでなく環境への視座をもつ)。

しかし、これでさえ理解しなくてはならないものはある(環境と原理)。

そして、なによりも実践するのは自分だし(動き出せ!えぶりばでぃ!)、身体が努力を忘れている方々には、とっても面倒くさい。

面倒くさい、といわれたら、ホントはすべてがチャラなのだけれども(つまりなんにもしない方がよい)、しかし皆さんまだ諦めない。身体はやっぱり動かないのだけれども。(笑)

だから、お金で買えるもの(文化資本)を求める(正解の思い込み)。

でもそんな市場が存在し得るのも(正解の思い込みが存在するのも)、所詮は脳がつくりだした市場(欲求・欲望―消費のミーム)という共同幻想が存在しているからにすぎない。

つまり、結局は、自分自身がどう考えるか、なのでしかない。

多くの方々は単なるイマジネーション欠乏症を他人のせいにして納得していることで、「その気になれば俺だって!」と自分を慰める。

これは個人の精神安定には悪いものではないかもしれないが、しかし問題は深刻なわけで、そんなもの自分で考えればすむだけなのに、考えることが身体に染み込んでいない、というのは今や致命傷だろう(でも諦めは悪く自惚れは強い)。

だから最初は、「考える」ということを全社レベルで理解し実践し始めることが「活性化の仕掛け、方策」でしかなくて、つまりそれが「場のマネジメント」の始まりなのだ。

であればだ。

わたしがキャパシティとかマリアビリティとか呼ぶ「係数a」(養老猛司)とか「社会的知性」(山岸俊男)は、「場のマネジメント」をより高度に機能させるファクターであることがわかるだろう。

そしてそれが、「活性化の仕掛け、方策」なのだ。

だから、IT化するためにそれらを取得するのではなく、それらを取得することをIT化の目的としているわけだ。

つまり、IT化はスパイラル的に、キャパシティとかマリアビリティとか「係数a」とか「社会的知性」を高めるためにある。

そしてそれは同時に「場のマネジメント」の実践なのであり、(たぶん)唯一の「活性化の仕掛け、方策」なのだと。

この辺の理解が逆転してしまっている方々が多いのじゃないだろうか。

この意味で、IT化は目的ではなくて手段なのである。経営のね。

だから、「活性化の仕掛け、方策」というものは、我われのIT化には特に存在してはいない。

それは唯一、IT化をはじめることだけだ。

我われ(桃組)が「IT化」と呼んでいるものがなにかを、全社員レベルで理解することから始まる。

というようなことを次回はやりましょうか、と思うのでした。

今日は、浅草 8:50 りょうもう 5号 館林 9:50で移動して、まさたろうさんのところで勉強会。

2004/08/20 (木) ▲ ▼

【縦書きPPT 道路のことなら不二建設】

午前5時起床。

昨晩は台風の影響で風が強かったけれども、今朝はまるでこれが永遠的な環境であるかのような朝だ。

さて、昨日の東京独演会は、急遽独演ではなくなった。

不二建設(株)の中山次郎副社長が所用ついでにセミナー会場においでになったので、約1時間ほど、IT化の取組についてご講演をいただいたのだ。

わたしの個人的な興味は、噂には聞いていた縦書きPPT(写真)を拝見したかったことなのだが、IT化の実例を含めての充実した内容で、今回のセミナーにおいでになった方々は、儲けたね、だろう。

本当に生きている事例なんぞ、滅多に拝見できるものではない。

そして、なによりもIT化というものが理解しやすかったのではないだろうか。

PPTの縦書きは、横書きに比べると文字数を稼げないので、ことばが逆に洗練されるな、と感じた。

よい講演であった。

一方わたしといえば、講演時間が短くなったこともあり、IT化論の概観としてみた。

それは、わたしの講演を何度も聴いている方々には物足りなく、初めて聴いた方には分かりにくいものだったろう。

これはとても悩ましい問題なのである。

昨日の参加者の方々は、わたしの創業時からお付き合いのある方もおられれば、今回が初めて、という方までおられた。

最近感じていることは、ある程度のの基本理解がないと(たとえばミーム論とかインターネット社会の理解)、わたしのIT化論は、伝えることそのものが難しいのではないか、ということだ。

この基本理解の部分を、短時間の講演に盛り込みつつIT化論を展開するのはなかなか難しい。

なので、ひとつの解決方法として、シリーズ化という展開を最近は行ってきた。

たとえば、法政大学エクステンションカレッジや、今年空知建協で行った葉月桃塾等のいわゆる「桃塾」というシリーズ物では、ある程度の結果を得てはいると思う。

けれども、それは狭くて強力なミームを構築する反面、薄くても広くひろがるミームという意味では、どうしても限界を感じてしまうところでもある。

わたしのビジネスモデルでは、なによりもミームシェアが必要なのだと考えている。

それは、わかりやすいミームでありながら、動き出せ!えぶりばでぃ!のエネルギーを常に持たなくてはならないことを意味している。

そして、表現者としての洗練をわたしに要求している。

けれども、今のわたしは、それができていない。

ただ、この悩ましい問題(表現、芸を磨く)は、いつでもわたし自身の創意工夫の、そして表現者としての鍛錬へのエネルギーであることは確かだ。

己の表現をさらしながら、そのフィードバックを繰り返すことでしか、表現者としてのわたしは存在できない。

ということで、このサイボウズ社での独演会は、わたしの鍛錬会としての意味をもたせ、継続的にやろうと考えている。(なので実験的な内容をもたせたい)

つまり、来月もやろうと考えているのだけれど、考えているだけでは、たぶんやらない。(笑)

昨日も書いたように、『上昇志向があって、それが満たされない人間』であるわたしは、なにかしらプレッシャーがないと努力しないのだ。(笑)

なので、早々に予定を立ててしまおうとは考えている。

まあ、そんなわたしの実験と鍛錬にお付き合いいただける、厳しい目を持った奇特な皆さん、時間が取れるようでしたら、またお付き合いください。

ということで、喋っていない内容ばかりだが、昨日使用したPPTをダウンロードのページにUP。

代わり映えのしない内容だけれども、興味のある方はご利用ください。

(講演で喋っていないところは、非表示スライドとした)

それにしてもだ。

勝負事は難しいし、絶対はありえないなぁ。

井上康生、残念だった。

2004/08/19 (木) ▲ ▼

【今日は、 】

】

午前7時、宇都宮の東側のホテルで目覚める。

つまり、昨晩、栃木建協IT委員会の皆様と楽しくやっていたら、帰りの新幹線がなくなってしまったわけで、急遽、宇都宮に宿をとったという次第だ。

宇都宮は朝から蒸し暑く、ホテルから駅構内までの、たぶん1キロに満たない距離を歩いてきただけで、汗が吹き出る。

今は、宇都宮を8時17分に出発した帰りの新幹線の中で、ポカリスエットを飲みながら、これを書き始めてみたのだけれども、まあ、書き終えるはずもなく、続きは浅草に戻ってから書くのだろうと思う。

それにしてもだ。

この新幹線は通勤新幹線なわけで、たくさんのサラリーマンの方々が、蒸し暑い構内に並んでいたわけで、ご苦労様なのである。

わたしといえば、サラリーマンじゃないので、グリーン車でタバコを吸いながらこの戯言を書いている。まったく嫌な野郎である。

ということで、浅草に戻った。

浅草も、まるでこれが永遠的な環境であるかのような暑い朝だ。

シャワーを浴びて朝飯を食べたら、もう10時だわ、と。

では、昨日の続き、つまり『そんな中流(似非文化資本家)が大量に排出されてきた背景(世間の形成)については、明日にでも書こうかと思うけれども(開発主義だわ)』について。

わたしの両親は、農家出身の工場労働者であった。

その先の家系はよくは知らない(つまり得体の知れない)、せいぜい小作人の家系であることは間違いなく、お世辞にも文化資本など微塵もない家庭に生まれた。

でも、わたしはそれを恨むことも恥だとも思うこともない。

なぜなら、わたしの時代には、少なくとも、生まれ育ちを気にしなくとも、自分のプライドが保てるような環境があったからだ。

戦後の一億総中流(村上泰亮のことばでは高度大衆消費社会)を作り出してきた社会(政策)とは、文化資本にさほど重きのない社会であり、格差とはせいぜい「年収の差」だった、ということができよう。

『「年収」によって階層化される社会は流動性が高い』(内田、p13)のは当然である。

社会的地位が、「年収」に還元できるのであれば、安定した生活の保証である「寄らば大樹の陰」的生き方(サラリーマン)は、社会的生物としてはあたりまえの選択だろうし、それゆえ、会社の地位とその会社での地位が社会的地位になりえた。

まあ、問題はこれが何世代かをかけて固定化していくことで―ミームは獲得形質を遺伝できる―、文化資本格差を生み出すことだろうが・・・。

それはともかく、中流(似非文化資本家)が大量に排出されてきた背景には、己の努力次第ではなんとかなる、と考えることのできる時代の空気があったということだ。

つまり、戦後の高度成長期とは、「裸一貫、一旗揚げる」ことも、良い大学をでて、良い会社に入って出世することも、己の努力次第ではなんとかなる、と考えることのできる幸せな時代だった、ということだ。

だからわたしは、最低学歴しか持たない労働者の子だったったけれども、両親の(なんとかなるさの)期待を背負い(?)、まがりなりにも大学へいき、何がしかの勉強をすることができたおかげで、一応サラリーマンになることができた(たぶん、戦前なら無理だろう)。

そしてわたし自身も、そのミームを引継ぎ、自分の頑張りと、ちょとした時代的、環境的な幸運さえあれば、「年収の差」による格差など、何時でも挽回できるさ、と考えてきた。

わたしが失われた20年と呼んでいるサラリーマン時代は、少なくともこの文脈で生きてきた。

だからなにもしなかった。

それは、諦めていたのではなく、冷めていたのでもなく、いつでもできるはずだからだ。

これが、『上昇志向があって、それが満たされない人間』(つまり「わたし」を生み出す。

そして、努力することは、良いことだ、と知っていても、それをしない。

それは諦めたからではないし、冷めていたわけでもなく、その気になればいつでもやれるさ、とうぬぼれているからだ。

<他人>がそうであるのに、<私>がそうでないのは、自らの努力とお金が足りないからであり、もっと努力すれば、もっと勉強すれば、もっと稼げば、なんとかなるんだ。

でも努力は、その気にさえなれば、いつでもできるからしないのである。

まあ、手始めに、金で買えるものだったら、楽だからね、それから始めようか、と。

それは、うぬぼれが支配する幸せな時代だった。

こうして書くと、トンデモない時代を背負って育ってきたのが、私たちの世代だったように思うけれど、ひとつだけだが利点はある。

それは、お金で買える努力しかしないのだから、いつでも自分の能力を過信していられるわけだし、なにかのきっかけがあればホントに努力するかもしれないということだ。(まあ、それ―努力することは、あんまり期待できないけれども)

その気になれば俺は凄いんだぜ!なのである。

でもその気がどんな気なのかは、知らない。(笑)

でも、その気になれば俺は凄いんだぜ!であるから(過信)、常に、自分の待遇には満足することはない。

そうして『上昇志向があって、それが満たされない人間』が生み出される。

でも、努力したことがないのだから、もう身体が努力を忘れている。(笑)

でも、そこそこには生活ができる(社会システムがあった―金魚論)。

まるで自分の努力の結果でもあるように。

だからこそ幸せな時代だったわけだ。(笑)

まあ、中流(似非文化資本家)が大量に排出されてきた背景(世間の形成)については、わたしはこんな心理が少なからず支配していたのじゃないだろうか、と考えている。

で、今という時代の中流の崩壊とはなにか、であるが、これはまた後日。

さて、今日は午後からセミナーだ。

2004/08/18 (水) ▲ ▼

【ああ、恥ずかしい】

午前8時起床。

浅草は、薄曇で風が強いが、まるでこれが永遠的な環境であるかのような暑い朝だ。

さて、身体的なのんびりは昨日で終わり、今日からはまた身体を使って仕事をしなくてはならない。

今日は、午後から栃木建協さま(宇都宮)にて会議。

『街場の現代思想』

『街場の現代思想』

内田樹(著)

2004年7月6日

NTT出版

1470円(税込)

内田樹という人は面白い。

というか、この人とはたぶん、波長があうのだろう、と思う。

たとえば、IT化を考察していく中で、ミームとか文化といったものを考えていると、「文化資本」というものは確かに存在していて、この本の中で、佐藤学先生(東京大学)のことばとして紹介されている「文化資本」とそれが作りだす格差があることは感じている。

| 東大生の一方には、幼少時から豊かな文化資本を享受してきた階層の子どもたちがいる。芸術作品について鑑賞眼が備わっているとか、ニューヨークとパリにセカンドハウスがあるとか、数ヵ月語が読めるとか、能楽を嗜んでいるとか、武道の免許皆伝であるとか、自家用の外洋クルーザーがあるとか・・・・・・そういう豊かな文化資本を贅沢に享受してきた学生がいる一方に、ひたすら塾通いで受験勉強だけをしてきて成績以外にはさしたる取り柄のない大多数の学生たちがいる。この二集団の間に歴然とした「文化的な壁」が構築されつつあり、それが彼らの間のコミュニケーションを阻害しているように見える、というのが佐藤先生のお話であった。(p12) |

ここで、わたしゃそんな文化資本もないし成績もよくない、どうしたらいいのよ、という問題はさて置き(後日書く・・・?)。

「成績以外にはさしたる取り柄」というのは、後天的に取得できるもののことであり、一方、『子供の頃から浴びてきた文化資本の差は、二〇歳過ぎてから埋めることが絶望的に困難』(内田、p14)なものがある、と理解しよう。

内田先生がいうには、今という時代、この格差が固定されていく傾向が強いと、そしてそれは、あんまりいいことではないんじゃないの、というのである。

これはよくわかる。

よくない。

ただ、よくない、というのは、文化資本の存在のことではない。

ではなくて、『二〇歳過ぎてから埋めることが絶望的に困難』なものがあることを理解しなで、なんでも後天的に(金で)手に入れることができる、と考えていることがよくないのだ。

つまり、文化資本というもは、『二〇歳過ぎてから埋めることが絶望的に困難』(つまり、己の生まれと育ちに左右されるもの)であるが故に、それを持たない方々にとってはとても貴重なものに思える。

そしてそれは、えてして西欧的なものであり、皆さんも、じつは、『能楽を嗜んでいるとか、武道の免許皆伝である』なんてことは、ちっとも羨ましくはないだろう。

であれば、それをブランド品のように欲しがるのは今の日本人の常なわけで、まあ、通常は、中流化したといわれてきた世代が、子供のために、その文化資本を買ってあげる体制をつくってきたわけだ。

でも、もうその行為そのものが、似非文化資本家の証しなわけで、つまり本当の文化資本家(貴族?)は、そもそも、そんなものは欲しがらない。

なぜなら、そんなものは意識しなくても元々あるから文化資本なのだ。

つまり、ないから欲しい、ということ自体、なんとも精神的に貧乏くさいのだ。

そしてそれは知っているのだ。>皆さん。

その知っているということが、意識的、無意識に「屈辱」として存在する。

それが己の生まれと育ちに左右されるものであるが故に、悩ましい。

つまり、永遠に満たされないものを意識する階層として存在する「中流」。(笑)

そんな中流(似非文化資本家)が大量に排出されてきた背景(世間の形成)については、明日にでも書こうかと思うけれども(開発主義だわ)、似非文化資本家の集合としての世間が再生産するのは、『上昇志向があって、それが満たされない人間』(内田、p37)であり、鼻持ちならない二流品の(成り上がりの)文化資本家だ、といったらきついかな。(笑)

まあ、このような方々が人畜無害で存在する分には、経済的には理想的な消費者であり、それだけでもありがたいのだが、、『上昇志向があって、それが満たされない人間』(努力が好きな人々)は、それだけですまないので、よくない、のである。

『「成り上がり文化貴族」は必ずや勤勉な差別主義者となる』(内田、p38)

「差別主義者」という特性が、「消費のミーム」であり、「世間」であるのだろうけれども、それが、『文化資本を獲得するために努力しなかった人間、あるいは努力したけれど自分たちほどには獲得できなかった人間たちを、徹底的に「見下すことでその「屈辱」を解消しようとするだろう。』(内田、p38)というのは、ああ、これはあるある、でしょう。

ブランド志向のことを、かつて、「差別のための仲間探し」のようにわたしは書いたけれども、地域ならぬ、文化(というかその購買力)的なテリトリーをつくることで、そのテリトリー以外の人間を差別しようとする衝動。

わたしは、これは結構よくわかるつもりだ。

なぜなら、鼻持ちならない二流品(以下?)の(成り上がりの)似非文化資本家。

それは、その昔のわたしそのものだもの。(笑)

ああ、恥ずかしい。(笑)

ということで、明日は、 東京独演会 サイボウズ社セミナールーム

まだ、若干の余裕あり。

2004/08/17 (火) ▲ ▼

【プレゼント】

珍しくプレゼントである。

珍しくプレゼントである。

「仕事とパソコン」(本屋さんでは売ってない)の、「業種別IT活用事例集」の「今月の業界」に建設業が取り上げられ、平和建設さん(水戸市)と岸本組(美唄市)のIT化の取組が紹介されている。

掲載誌が届き(一応、わたしが書いたことになっているが、取材を受けただけで、ホントは書いてはいない。(^^ゞ)一読してみたのだけれども、さすがに編集者というプロは良い仕事をする。

わかりやすい。

でもたぶん、この戯言読者さまで、この「仕事とパソコン」を購読していらっしゃる方はほとんどいないのじゃないのか、と考え、無理をいって、20冊程贈呈いただいた。

よっ!太っ腹! >(株)研修出版さま

ので、プレゼントなのである。

必要な方は、是非応募してほしい。

応募は店主へメールで。

〆切りは8月末日。

応募者多数の場合は、抽選。

【桃熊会】

桃熊会のHPができているようなのでお知らせ。

http://www.geocities.jp/momokumakai/

桃熊会では、さっそく9月11日(土)に、第7回「地場建設業IT化戦略セミナーを開催する。

申込については間もなく開始されるとのことなので、九州地区の皆様はご準備願いたい。

それから、8月19日(木) 東京独演会 サイボウズ社セミナールーム

はまだ空席あり。

【満足して寝る】

仕事をしながら、男子体操団体を応援していたら、夜が明けてしまった。

仕事どころではなくなってしまた。

素晴らしいじゃないか、この日本の若者達は。

体操の団体という競技が、とんでもない神経戦であることを知らされた、しびれるような試合だった。

まるで「種の論理」。

なんだか知らないがそう思った。

ということで、これからちょっと寝ないとだめだ。

おやすみなさい。

2004/08/16 (月) ▲ ▼

【ちゃんと書く】

7時55分起床。

昨日の浅草は過ごしやすかったけれど今日は逆戻り。

例のまるでこれが永遠的な環境であるかのような朝だ。

なんとか原稿は書き上げることができた。

約9200文字程度。それは事務的に処理すればいいような仕事なのかもしれないけれども、やはり、そうはいかない。

以下一部抜粋(これで約1700文字)。

これは既に8月13日の戯言で、部品として一部紹介していたものだけれども、ここまでくるには何時間もかかる。

------------------------------->8

■ のれん

このような信頼の理解から、中小建設業の商品である「技術のミーム」とその「技術のミーム」が形成してきた「消費のミーム」を考察することが可能になると考えている。それをわたしは、我われの売っているものとは「のれん」であり、我われの商品を考えるということは「のれん」を考えることだ、といっている。

「のれん」とは、ご存知のとおり店の信用とか店の格式と理解されているもので、「のれんにかかわる」「のれんを守る」「のれんを誇る老舗」というような使い方をされるものだ。辞書をひけば、営業活動から生まれる、得意先関係・仕入れ先関係・営業の秘訣・信用・名声など、無形の経済的財産、グッドウィルと記載されているだろう。

これを山岸俊男に倣えば「人質としての信頼の担保」と呼ぶことができる。つまり、私の信頼とか評判は、自らの判断の内にあるのではなく、常に他者の判断に委ねられている。この意味で「のれん」とは「消費のミーム」を意識した経営を表現したものである。

ゆえに、消費のミーム(つまり顧客のもつ消費の空気である)の動的(dynamic)な性格は、「のれん」を固定化させることはない。「のれん」は、ともすると確立された名声やブランドのように思われがちだが、移り気な(動的な)「消費のミーム」のなかで「のれん」が「のれん」たり得るのは、「のれん」が「消費のミーム」との相互作用をおこなう存在として常に動的だからである。この動的な性格をもった「のれん」こそが、コア・コンピタンスの正体だといってもよいのだろうが、ここでは「コア・コンピタンスってなに」という方々のために少し寄り道をしよう。

■ コア・コンピタンス

コア・コンピタンスは、G・ハメルとC・K・プラハラードの著書『コア・コンピタンス経営』(日本経済新聞社,1995)によって広められた概念である。「核心的な競争力」とも呼ばれ、「顧客に特定の利益を与える一連のスキルや技術」と説明されている。まあ、他社には真似のできない「自社の強み」とでも理解しておけばよいだろうが、ここには当然に顧客(消費のミーム)への視点(顧客主義)も存在している。

コア・コンピタンスは、G・ハメルとC・K・プラハラードの著書『コア・コンピタンス経営』(日本経済新聞社,1995)によって広められた概念である。「核心的な競争力」とも呼ばれ、「顧客に特定の利益を与える一連のスキルや技術」と説明されている。まあ、他社には真似のできない「自社の強み」とでも理解しておけばよいだろうが、ここには当然に顧客(消費のミーム)への視点(顧客主義)も存在している。

ただこの「核心的な競争力」や「自社の強み」ということばは、そのまま鵜呑みにしてしまうと現実主義の危険性がつきまとう。つまり過去や今の競争力にとらわれがちになってしまい、我われがIT化の主眼においている環境変化(インターネット社会という時代変革)への適応能力の獲得とは相反してしまう、ということだ。適応能力が環境変化とともに変化するのは当然のことでなくてはならない(ましてや環境変化の激しい今という時代においては、である)。

これは今回の主題である信頼につながる「顧客主義」や「のれん」の理解とも関係してくる。わたしは「コア・コンピタンスとは顧客の要求にある」ということばを好んで使うが(それは今やだれもが疑いもなく使っているけれども)、それは顧客の要求を鵜呑みにすることではない。

ハメル&プラハラードが、むしろ不連続的に変化する未来において強い競争力を保ち続けるための戦略としてコア・コンピタンス概念を使っているように、「顧客主義」や「のれん」でいう「顧客の要求」や「判断は他人の内にある」とは、我われがともすると「今できること」に置きがちな戦略視点を「もしかしたらできるかもしれない」という前向きな視点へ変化させる推進力であると理解すべきだろう。つまりコア・コンピタンスはある意味、顧客の要求を超えるところに存在している。しかしそれは顧客の要求を考えるところからしか生まれないのも確かである(相互作用、コミュニケーションの重要性)。

このような常に顧客との相互作用を意識した動的なミームが、自社の「技術のミーム」であり「のれん」でありコア・コンピタンスであるとき、それは「顧客の要求」つまりは「消費のミーム」さえも変化させる力であることを意味することになる。それは、コア・コンピタンスとは我われが単に技術力と呼んでいるものだけではなく、顧客との関係をつくりだせる力(コミュニケーション能力=ミーム力)なのだ、ということでもある。

------------------------------->8

この引用にもあるように、コミュニケーション能力=ミーム力は「のれん」を形成する大きな力であり、それは、情報を発信することと受信すること、その繰り返しからしか生まれない。

ただ、そんな堅苦しいいい方をする必要もないだろう。

練習をしないオリンピック代表選手がいないように、努力に勝るものはない、ただそれだけだろう。

コミュニケーションの主体がことば(書き言葉)である限り、やはりちゃんと書こうとする努力は続けなくてなならない。

その努力を隠れてするのもよいし、オープンにしながらおこなっても、それは個人の考え方、やり方であり、<他者>がとやかくいうことでもない。

そういう努力が反省の行為を通してわたしの意識に染み込むものなら、そしてその意識が<他者>の意識に届くのであれば、ことばは言霊として生きるのだろう。

だからこそ、ちゃんと書かなくてはいけない。

▼

■桃知商店謹製■

(c) Copyright TOSIO MOMOTI 1998-2004.All

rights reserved.

About桃知利男|インデックス |Self Talking INDEX| 今日の戯言 | 2004年8月前半へ | 2004年9月前半へ|著作権|店主へメール

|依存リンク|店主経歴|

![]()

北海道の熊谷さんに、追加オーダーしていた「もも風鈴」が届く。

■9月11日(土)桃熊会

『場のマネジメント』

】

『街場の現代思想』

珍しくプレゼントである。

コア・コンピタンスは、G・ハメルとC・K・プラハラードの著書『コア・コンピタンス経営』(日本経済新聞社,1995)によって広められた概念である。「核心的な競争力」とも呼ばれ、「顧客に特定の利益を与える一連のスキルや技術」と説明されている。まあ、他社には真似のできない「自社の強み」とでも理解しておけばよいだろうが、ここには当然に顧客(消費のミーム)への視点(顧客主義)も存在している。

![]()