���̐ؔԂ�900000�� ���̐ؔԂ�900000�� |

�X��Y��050201�@2005/2/1 �`2005/2/15�@"There

goes talkin' MOMO"

�C���f�b�N�X �bSelf Talking INDEX| �����̋Y�� | 2005�N1�����{�� | 2005�N2�����{���b���쌠�b�X��փ��[��

�b�������ޒʐM�bAbout���m���j�b�_�E�����[�h�b�ˑ������N�b�X��o���b

2005/02/15 (��) �@�� ��

�y���}�E�{��ɂď����z

�ߑO7���N���B

�{��͉J�B

��ӂ́A�ӂ���ɂāA�z�������ň�t����n�߂��B

�n�b�V�[�������������ƈꏏ�������B

�������Ď��ւŏĂ��z�������́A�{��ł͔�r�I�|�s�����[�Ȃ悤�ŁA�����悤�ȃX�^�C���̂��X�͑����B

���A�ӂ��₪��ԂƂ����̂��A�n���l�n�b�V�[���܂̂��ӌ��ł���B

�������ɂ��܂��B

�������z�������A�Ă��͓̂X��ł���B

�͂��A�ǂ����A�ƌ�����܂ŐH�ׂĂ͂Ȃ�Ȃ��B

���āA����̗��̂����ł���B

��]�i���Љ�

��]�i���Љ�

�R�c���O�i���j

2004�N11��10��

�}�����[

1995�~�i�ō��j

Amazon�̃��r���[��ǂނƁA���Ȃ茵�����ᔻ������Ă���悤�����A�I�[���h�E�G�R�m�~�[�̑�\�̗l�ȁA�n��^�������Ƃƒn��̊W���������Ă����킽���ɂ́A���������Ă�B

����X�����ʂ��Ă�����́A�o�ϓI�Ȃ��̈ȏ�ɐS���I�Ȃ��̂ł���A����͎R�c�����w�E���Ă���悤�Ɂu��]�v�̊i���Ȃ̂��낤�B

��]�������ł����Ă�A�ǂ̂悤�ȍ���ɂł�������������B

����ɐ�]���邱�Ƃ��Ȃ��B

����͊ԈႢ����Ȃ����낤�B

��]������A���E���邱�Ƃ��A���\�����̔ƍ߂ɑ��邱�Ƃ��Ȃ����낤�B

�������A���㗴����Ȃ���ǁA���̍��ɂ͂Ȃ�ł����邯��ǂ��A��]�������Ȃ��B

�R�c���͂��̌������A�j���[�E�G�R�m�~�[���𒆐S�ɍl���Ă���B

�킽���̌�b�Ō����A�X�P�[���t���[���ƌ��������Ă��A���قNJԈႢ�ł͂Ȃ����낤�B

���X�N���Ɠ�ɉ��ł���B

�i��ɉ��Ƃ�����50:50�̂悤�Ɏv���邪�A���ۂ͗��80:20�ł��낤�j

���͂��̑�Ȃ̂����A�R�c���́u�����I���g�݂̍Č��v�̒��ŁA�Η��i�܂�A�I�[���h�E�G�R�m�~�[�ƃj���[�E�G�R�m�~�[�j�̃n�C�u���b�h�I����l���Ă���B

��������́A�R�c�����w�E���Ă���悤�ɁA�]���̌�������̉����ł͖����ł���B

�R�c���̒�Ắu�l�I�Ώ��̌����I�x���v�Ȃ̂����A���̒�Ă͂܂����Ȃ�Ă��Ȃ��悤�Ɏv���邵�A����N���炢�ɂƂ炦�Ă��Ă������낤�B

���̖����F�l���Ă���킯�ŁA�����ɂ͂܂��������Ȃ��̂��B

����������́A���̍s���Ă��鎖�ƎҒc�̃x�[�X��IT���̍l�����ɋ߂��B

�킽���̎��ƎҒc�̃x�[�X��IT���̈Ӌ`

�E���̕ω���m��

�E���Ȕے�I�ɕϑԂ���

�E�K���x�����߂�

���̋�̍�Ƃ��ẮuIT���v

�Ƃ������ƂŁA���̘b��́A�ƂĂ������[�����̂Ȃ̂ő����͌���ɂł��B

�{���́A�{��n�挚�Ƌ���܂ŋ���C�g���l�b�g�J�n�Z�����j�[�ł���B

�I����A�ŏI�ւŋA���\��B

2005/02/14 (��) �@�� ��

�y���}�E�{���Y�Ɩ����Y��A�����z

2005�N2��17���i�j�k�C�����Y�ƃN���X�^�[�E�t�H�[�����i�D�y�s�j

2005�N2��17���i�j�k�C�����Y�ƃN���X�^�[�E�t�H�[�����i�D�y�s�j

�́A�{�����\���݂́Y�B

���ꂩ��A�}篍ڂ���

2005�N2��16���i���j������Ƒg���̂��߂̏�헪�Z�~�i�[�i�O�������N�j

2005�N2��16���i���j������Ƒg���̂��߂̏�헪�Z�~�i�[�i�O�������N�j

�́Y�������i15���j�B

�܂��A���킽�������B

����ǂ��A����ς��R�̕��X�ɕ����ė~�����A���ė~�����A���Ă����̂́A�\��������҂̃T�K�ł���B

��R�̕��X�̂����ł����҂��\���グ�Ă���܂��Bm(__)m

�y���}�E�����͋{��ֈړ�����z

�ߑO7���N���B

�͐���B

�����̓o�����^�C���f�[�Ƃ������������ǂ��A����46�N������Ă�����ɂ́A����܂艏�̂Ȃ����ł���B

���N���āA��ӐQ������PPT���m�F���Ă݂��i����PPT�ɂ��Ă͍���̋Y���ɏ������j�B

��͂��ӐQ������ƃA���͌�������̂ŁA�i���j�̉摜��1���lj����A���镔�����폜�����B

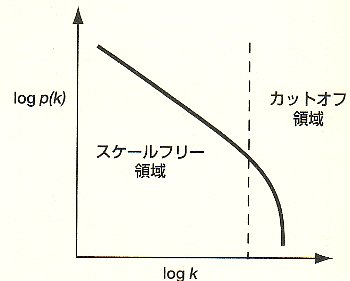

���̉摜�́A�_���J���E���b�c�́u�X���[�����[���h�E�l�b�g���[�N�v����̈��p�ł���B

�X���[�����[���h�E�l�b�g���[�N

�X���[�����[���h�E�l�b�g���[�N

�_���J���E���b�c�i���j

�ҁ@�����^�F�m�����i��j

2004�N10��28��

��}�R�~���j�P�[�V�����Y

2940�~�i�ō��j

�܂�A�����̓X�P�[���t���[�����ł��Ȃ��̂��B

�J�b�g�I�t�������B

�܂�A�����������Ă܂��܂��������ɂȂ�Ƃ͌���Ȃ��̂��B

�l�ԎЉ�̎����͗L���Ȃ̂ł���B

�Ƃ������ƂŁA���ꂩ��{��s���̏��������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�Ȃ̂ō����͂����܂ŁB

2005/02/13 (��) �@�� ��

�y���}�E��̍u���pPPT���쐬���Ă����z

�ߑO8���N���B

�Ƃ͌����A���͊��Ɍߌ�3��30�����߂��Ă���킯�ŁA�Ԃ̔������X�V�ł���B

�����́A2��16����茧������ƒc�̒�������ł̍u���pPPT�̍쐬�����Ă����B

��ʂ�o���オ�����̂ŁA��ӐQ�����āA�����̒��Ċm�F���Ĕ[�i����\�肾�B

���̍u���́A���͌��ƌ����ł͂Ȃ��B

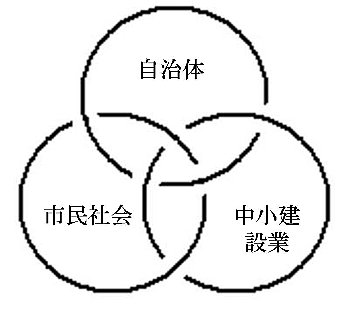

�������A���ƎҒc�̌�����IT���u���Ȃ̂ł���B

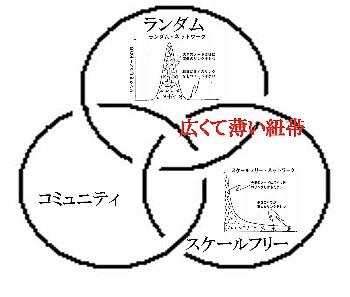

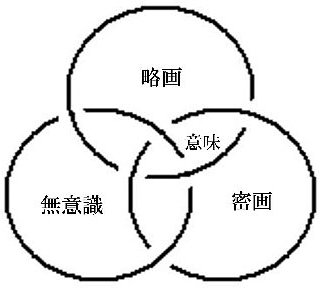

���̍u���ł́A���̃g�|���W�[���������\��ł���B

���l���Ƃَ͈��Ȃ��̂�F�߂�A�َ��Ȃ��̂����炪����邱�Ƃł��邪�A�َ��Ȃ��̂��n�C�u���b�h����Ƃ��A���̓����ł̓n�C�u���b�h�͂ł��Ȃ��āA���ԂƂ��Ă̊�ꂪ�K�v�Ȃ��Ƃ͍�����������Ƃ��肾�B

����̊��̓R�~���j�e�B�ł���B

����͗L��Ӗ����R�ł���B

�Ȃɂ���A�R�~���j�e�B�E�\�����[�V�����Ƃ��Ă�IT�����������킯������B

�l�b�g���[�N�_���猾���A����X�̐g�̉��ł����Ă���s�𗝂́A�����_���ƃX�P�[���t���[�Ƃ����A�قȂ�l�b�g���[�N�̓����̂��߂������̌��ʂƐ������邱�Ƃ��ł���B

����́A�}�[�P�b�g�E�\�����[�V�����ƃq�G�����L�[�E�\�����[�V�����̂��߂������ƌ����Ă��悢���A�V�ÓT��`�o�ϊw�ƃP�C���Y�o�ϊw�̂��߂������ƕ\�����Ă��悢��������Ȃ��B

�������߂������̂܂܂��ƁA�܂���q��e�����R�~���j�e�B�E�\�����[�V�����ɂ����Ďw�E����悤�ɁA�َ��ȓ����ł͂��̓͑Η����Ă��܂��̂��B

�������킽�������߂Ă�����̂͑Η��ł͂Ȃ��A�n�C�u���b�h�ȓN�w�Ȃ̂��B

���̂��߂ɂ́A�܂肱�َ̈��ȓ��n�C�u���b�h����̂́A��͂蒱�Ԃ��K�v���A�Ƃ������Ƃ��B

��Ȃ��Ƃ́A������ǂ����ɂ߂邩�A�Ƃ������ƂȂ̂�������B

�܂�A����������A��������Ⴊ�K�v���Ƃ������Ƃ��B

���炩�������{�A2��15�� �{��n�挚�Ƌ�����ł́A����C���g���l�b�g�����^�p�J�n�Z�����j�[�ł́A�u���pPPT�̍쐬���s���Ă���B

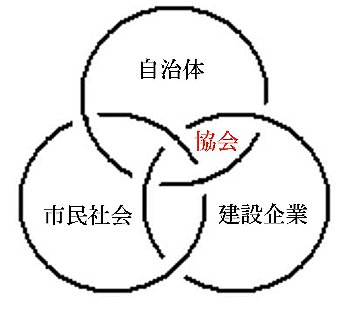

������͎��ԂɌ��肪����A�璷�Șb���ł��Ȃ��̂����A���̂悤�ȁA�����̂̍s��CALS/EC�̃g�|���W�[���Ȍ��ɘb�����ƍl���Ă���B

���̃Z�����j�[�͂��j���̈Ӗ�������̂ŁAPhoto

cinema���g�����A���j���p�̃v���[���e�[�V�������s���\��ł���B

���A����15����PPT�́A26�����n��Đ��t�H�[�����U�i�k�C���〈��s�j�ɂȂ����Ă����̂����A16����PPT�́A25���̖k�C���[���b�N�XApeosFair2005�i�D�y�s�j�ւƂȂ����Ă����B

�킽���̎v�l�͌q�����Ă����킯���B

�܂��A�g���Ƃ���������������B�i�j

2005/02/12 (�y) �@�� ��

�y���}�E���Ԃɂ��ċL���z

�ߑO6���N���B

�Ƃ͌����A���͊��Ɍߌ�4���ɂȂ낤�Ƃ��Ă���킯�ŁA�Ԃ̔������X�V�ł���B

�O�A�x�̒����Ƃ������Ƃ�����A�܂��A���������邳�I�Ȏv�l�������Ă��܂��A�ْ������������Ă���B

�Ƃ������ƂŁA�����̓g�|���W�[�̊ȒP�ȍl�����̐����ł������Ă�����������B

��{�́A��̐}�̂ł���B

���́A���̎O�̗ւ́A�قȂ��̂��̂̃n�C�u���b�h�̗����ɂ͍D�s���Ȃ̂��B

B��C�̃n�C�u���b�h�̏ꍇ�AB��C�̌����Ƃ���Ɂu�Ӗ��v�͐��܂��B

�Ⴆ��B=���y�AC=�摜�Ƃł��l���Ă݂�ABGM�t�̉摜�̌��ʂ��Ӗ�����B

�ł�����́AB��C�̓�̗ւ����ŁA�����������낤�Ǝv����������Ȃ��B

���A����͊Â��̂ł���B�i�j

B��C�̓�����т���A���Ԃ�A�Ȃ̂��B

���т���ڒ��܂ł��悢�B

���ꂪ�Ȃ����Ƃɂ́A����������͌��т��Ȃ����A������肭�������Ƃ���Łu�Ӗ��v�͑債�����̂ɂȂ�킯���Ȃ��̂��B

2005/02/11 (��) �@�� ��

�y���}�E�u�X�[�v�J���[�̏��v��H���z

�ߑO6���N���B

�͐���B�ł������B

�k�C�����̐V�����J���[�ɃX�[�v�J���[������B

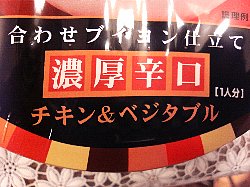

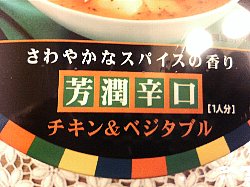

�킽�����A�k�C���ł͉��x���H�ׂĂ��邵�A���̋Y���ł��Љ�����Ă���B

���H�i���[�J�[�̃n�E�X�H�i���A���̃X�[�v�J���[�ɒ��肵���悤�ŁA��������R�����A���肵���B

�u�X�[�v�J���[�̏��v�ł���B�������Љ�悤�B

|

���̏��i�ɂ́A���ނ���B

�Z���h���ƖF���h���B

�����ʼn��߂郌�g���g�^�C�v�B

�ł��A���߂�Ώo���オ��A�Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��B |

|

|

|

�܂����߂�̂͋�ƃu�C�������Ȃ̂��B

�J���[�͌ォ�������B

�ƌ����Ă��A��邱�Ƃ͂��������邾���B

���ꂾ���ŏo���オ��B

���h�Ȃ�ŗ����A�ۂ��ƂЂƂ����Ă���B

���͂��Ȃ�{�i�I�B

���Ȃ�h���B

���т́A�ł�����܂�S��C�̂Ȃ����̂̕����悢���낤�B |

|

|

2005/02/10 (��) �@�� ��

�y���}�E���l�Ŕ��Ȃ̍s�ׁz

�ߑO4���N���B

���l�͍��ؒ��̃z�e���ɂāB

��ӂ́A�ΐ쒬��L�v���U�ɂču���B

���Ԗ@�l���l�s�ܑ�����܂̌��C��ɏ�����Ă̂��Ƃł���B

���l�s�́A�����m�̂悤�ɓ��D���x�̉��v�̉e��������A�n��̌��ƊE�͗h��Ă���B

����Ȓ��ł̍u���ł���B

���i�ƈႤ�̂́A���l�s�͓��{���ʂ̐l�����ւ��s�s���A�ƌ������Ƃ��B

��ӂ̎�u�҂̕��X�́A�s�s�^�̒������Ƃ̌o�c�҂̊F����Ȃ̂ł���B

�����ɂ킽���̕s���͂������̂����A�u����̍��e��ł��b��������������A�s�s�^�Ƃ͌����A�����n��^�̒������ƂȂ̂ł���B

�����Ă�����ɈႢ�͂Ȃ��悤�����A�u�����T�ˍD�]�̂悤�œ��S�z�b�Ƃ����B

�u���Ŏ������������̂́A�Ј��ɑ��铊���ɑ���l�����ł������B

�l�ɓ�������Ƃ������Ƃ��B

��������̎���w�i�ɉ����Ȃ���l���Ă������ƂŁuIT���v�Ƃ����l���������܂�Ă���B

�܂�A���ω��ɑΉ��ł���i�Ή����悤�Ƃ���j�̂͗B��~�[���ł���W�[���i��`�q�j�ł͂Ȃ��B

�܂�A����͂��̃~�[�����h�����l�ԂȂ̂��B

��X�́A�B��~�[����b���邱�Ƃł����A���ω��ɑΉ�����p�������Ȃ��B

�����炱���~�[����b����B

���ׂ̈̓�����IT�����Ƃ������Ƃ��B

�i�������ƌ��Ȃ̂ł����ĕ⑫���Ă������AIT���Ƃ�IT�Z�p�_�ł͂Ȃ��j

�o�c�Ƃ͖{���I�ɂ͓����ɑ������̌J��Ԃ��ł���B

���������P���ȕ\����p����A����|���������v�ł���B

�������A�������Ƃ́A�{���I�ȈӖ��ł́u�����v�͍s���Ă��Ȃ������B

�������A����͓��R�̂��Ƃł����Ȃ��B

���������A���ƂƂ��������͎Y�Ƃł���B

��s�����͊�{�I�ɂ͕K�v�͂Ȃ��B

�o�����ɉ����Ă���������A��������Έ����n���B

�� ���z�|�K�v�o����v

�����̕K�v�̂Ȃ��Y�ƁB

�ƂĂ��g�y�ȎY�ƂȂ̂��B

�i�����������͐g�y�ł͂Ȃ��B����͉Ƒ��̂悤�ɎЈ��Ƃ��̐���������Ă��邩�炾������j

���̂��Ƃ��A���A�����̒������Ƃ����n�ɒǂ�����ł���B

�Ⴆ�AVE�Ƃ������]���V�X�e���Ƃ��������D���x�ł́A�������Ƃ͂܂������ᒠ�̊O�ɒu�����B

�����̓��D���x�́A�u�����v�i�Z�p�J���ւ̓����j���s���Ă�����Ƃɂ�����˂��J���Ȃ��̂��B

����̓[�l�R��������Έ�ڗđR���낤�B

�[�l�R���͋Z�p�J�����������A�Z�p�J���ɑ���u�����v���s���Ă����B

��s�����ł���B�����������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂́A���{�̗��_�ł͓��R�̂��Ƃł����Ȃ��B

���������̂ł���A�J���Z�p��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

���̂��߂ɂ�VE�Ƃ������]���V�X�e���Ƃ��������D���x���K�v�Ȃ̂��B

����́A�킽���������Ǝ咣���Ă��Ă���[�l�R���ƒ������Ƃ́u�@�\�v�̈Ⴂ�Ȃ̂��B

�������Ƃ̓[�l�R�����������������̂ł͂Ȃ����A�������Ƃ�100�{���Ă��[�l�R���ɂ͂Ȃ�Ȃ��B

�܂�A�܂������َ��Ȃ��̂Ȃ̂ł���B

���ꂪ�����Ԑ��ݕ��������Ă����킯���B

���s�̌��t���g���u�����v�ł���B

���l����F�߂�Ƃ������Ƃ��B

���َ̈��Ȃ��̂��ꏏ�̐��x�̒��œ_�I�Ɉꏏ�����ɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

����𗝉����Ȃ����D���x�̉��v�́A���G�n�ł��錻���̒��ŁA�\�z�����Ȃ����ʂނ��낤�B

���x�̖��͐T�d�łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�Ȃ��Ȃ�A���x�̖��͍ŏI�I�ɂ͐l�ԁA�܂萶���̖��ƂȂ��Ē��˕Ԃ��Ă��邩�炾�B

�Ƃ����悤�ȗ����������āi���ۂɂ́A����́A�}�[�P�b�g�E�\�����[�V�����ƃq�G�����L�[�E�\�����[�V�����A�X�P�[���t���[�E�l�b�g���[�N�ƃ����_���E�l�b�g���[�N�̑Δ�������Đ������Ă���̂����j�A�ł́A�킽���B�����ł��邱�Ƃ͂Ȃɂ��A������ł��铊���Ƃ͂Ȃɂ��A���l���Ă���̂��A�킽����IT���_�Ȃ̂��B

�Ƃ������ƂŁA��ӂ́A����̍u����U��Ԃ�A�\�Ȍ���u���t�v�ɂ��Ă݂��B

���ꂪ�A���Ȃ̍s�ׂł���B

�����͒ʋΎ��ԑт�����Đɖ߂�\��B

2005/02/09 (��) �@�� ��

�y���}�E�k�̑�n�Ŗi����i����2�A����3�j�z

�I�[�v���Z�~�i�[�̂��ē��ɁA�k�̑�n�Ŗi����V���[�Y�A����2�ƁA����3��lj������B

2005�N2��17���i�j�k�C�����Y�ƃN���X�^�[�E�t�H�[�����i�D�y�s�j

2005�N2��17���i�j�k�C�����Y�ƃN���X�^�[�E�t�H�[�����i�D�y�s�j

������͒��������Ă��܂��̂Łi2��14���j�A���\�����݂͂����߂ɁB

���e�������܂��̂ŁA�����Ԃ̂�����͐��e��ɂ����Q�����������B

2005�N2��25���i���j�k�C���[���b�N�XApeosFair2005�i�D�y�s�j

2005�N2��25���i���j�k�C���[���b�N�XApeosFair2005�i�D�y�s�j

�����̍u���́A���ƂƂ����J�e�S���ɂƂ���Ȃ�IT���_��W�J����\��ł��B

���ɁAIT���ɂ�������Ƃ��Ắu���t�v��u�摜�v��u���v�A�܂�~�[���̖����ɒ��ڂ��Ȃ���A�������ƍ������ɂƂǂ܂�Ȃ��A�l�Ԃ̕\���i����͐����̉ߒ��ł���j�c�[���A�����Đl�Ԃ𐬒���������̂Ƃ��Ă�IT���̉\�����l���Ă����܂��B

�k�̑�n�ł���������܂��傤�B

�i�����I���������܂����j

�y���}�E�k�̑�n�Ŗi����i����1�j�z

�ߑO6��40���N���B

�͐���B

�����㔼�́A�k�C���ł̍u���������B

�����́A���̒�����A��m������Â��n��Đ��t�H�[�����U�̂��ē��ł���B

��N�́A�k��̎R�ݏr�j�搶�����}�����Ă̒n��Đ��t�H�[�������J�Â��A��ύD�]�ł������B

����̃Q�X�g�́A��䍑�b���y��ʕ���b�ł���B

�����ƁA�Ƃ����ƁA�Ȃɂ������I�Ȏv�f�Ƃ��A�ӎU�L������������������邾�낤���A����͂���ȈӐ}�͂��炳��Ȃ��B

�����ɁA��䎁�̎v�z�I�ȕ����ɃX�|�b�g���C�g�ĂĂ���B

��䎁���A�ŋ߂̐����Ƃɂ��肪���ȁA���a���I�A�|�s�����Y���I�p���ł͂Ȃ��A��������Ƃ������ƊρA�n���ρA�����ċZ�p�_���������ł��邱�Ƃ́A���̃T�C�g�⒘���ǂ߂Ζ������낤�B��http://www.kuniomi.gr.jp/

���ꍑ�Ƃɂ��ۂ�

���ꍑ�Ƃɂ��ۂ�

��䍑�b�i���j

2004�N7��22��

�V���_��

1575�~�i�ō��j

���ɁA�挎���ɑō����ɂ��ז������Ă����������B

�킽���́A����V���i�������̒���Ŏg���Ă����b�𑽗p����Ƃ����Ӗ��j���g���Ă��b�����Ă������������A���R�ɁA�Ȃ�̈�a�����Ȃ��R�~���j�P�[�V�������ł����B

�킽���̉���́A�u�e�ɎO�A����|�n��Đ��̃g�|���W�[�Ƃ́|�v�ɂ����Ă����������B

����͗Ⴆ���̂悤�Ȃ��̂ł���B

����́A���ꍑ�Ƃɂ��ۂ��ɂ��o�Ă���u��ˁv�̍l�����̉��p�n�ł���B

�Ƃ������ƂŁA2��26���͓y�j���Ȃ̂��B

�H�c����1����30������ΐV��ɒ����B

��������〈��܂ł́AJR��1���Ԃ�����Ƃł���B

�܂�A����Ȃɉ����͂Ȃ��̂��B

�〈��͐�̑����Ƃ��낾����ǂ��A���̐Ⴓ�����n�����悤�ȁA�M���t�H�[�����ɂȂ�̂���Ȃ����ƁA�킽�����g�������킭�킭�����Ă���B

���R�ɍ��e�������B�i�j

�� ��m�����@�n����t�H�[�����U

�J�����F 2006�N02��26���@13:30 ���16:30

�J�Ïꏊ �F�〈��s�@�〈���t 4�K�@�����̊�

�ڍ�

��u���@

�@�u�e�ɎO�A����|�n��Đ��̃g�|���W�[�Ƃ́|�v

�@���V�X�e���R���T���^���g�@���m���j

���ʍu��

�@�u�n��Đ��ƌ������Ɓv�i����j

�@���y��ʕ���b�@��䍑�b��

�J��|

�@�{�t�H�[�����͍�N�Ɉ��������A�n��ɐM������錚�Ƃ̂���ׂ��p�����߁A�����H���̐^�́u�ڋq�v�ł���s���ƈꏏ�ɂȂ��Ēn��Đ��̕�����l���悤�Ƃ�����̂ł��B�i��ÎҎ�|��蔲���j

���⍇���� �i�Ёj��m���Ƌ���

�d�b�F0126-23-1836�@�@URL http://www.ku-ken.net

2005�N2��26���i�y�j�n��Đ��t�H�[�����U�i�k�C���〈��s�j

2005�N2��26���i�y�j�n��Đ��t�H�[�����U�i�k�C���〈��s�j

2005/02/08 (��) �@�� ��

�y���}�E�����ݎY�ƍĐ��|�[�^���T�C�g�Ɋ��S����z

�ߑO7��30���N���B

�͓܂�B

���@���ݐ���ہ@���ݎY�ƒS�����܂�胁�[�������������Ă����B

�@���f�́A�����ɑ���̂����͂����������܂��Đ��ɂ��肪�Ƃ��������܂��B

�@�����ł��A���ݎY�Ƃ̍Đ��ɂ�蒍�͂��邱�ƂƂȂ�A���̈�̗L���Ȏ�i�Ƃ��āu���Ƃ̂h�s���v���d�_�헪�Ƃ��Ĉʒu�Â��Ă��܂��B

�@���̎{��𒅎��ɐ����i�߂邽�߂ɁA���ƎҁA���Ȃǂ̑��݂̏��𗬂𑣐i���邱�Ƃ��K�v�ł��B

�@�����ŁA�u�����ݎY�ƍĐ��|�[�^���T�C�g�vhttp://www.gifu-ks.net ��ݒu���܂����B

�@���̃T�C�g����A���m���X���܂փ����N�������Ă��������܂����B�܂��A�����Ԃ̂���Ƃ��ɂ�������������K���ł��B |

����ŁA��������[���������������B

�@ 2005�N2��22���i�j����_�s�\�t�g�s�A�W���p���ɂčs���铍�m�搶�̃I�[�v���Z�~�i�[���u�����ݎY�ƍĐ��|�[�^���T�C�g�v�Ɍf�ڂ����Ă��������܂����B

���A�������Ă��������܂��B

�@��Â̎����ǂɂ͗��������������Ă���܂��B

�@���ǂ��́u�����ݎY�ƍĐ��|�[�^���T�C�g�v�́A�搶�̒����u���_�v�ł��咣����Ă���u�R�~���j�e�B�\�����[�V�����v�ɏ����ł�������悤�ɂƂ̖ړI�ŊJ�݁E�^�c����Ă��܂��B

�@�T�C�g�̉^�p�J�n��A�܂��Ԃ��Ȃ��̂ł����A�搶�̒�����z�[���y�[�W���Q�l�ɉ��P�����Ă��������ƍl���Ă���܂��B

�@���ꂩ������x���E���w��������K���ł��B |

�Ƃ������ƂŁA�x����Ȃ���A�u�����ݎY�ƍĐ��|�[�^���T�C�g�v��q�������Ă����������B

����A�����������B

�䏊����ꂵ���̂́A���{�S���ǂ��ł��������낤�B

�Ƃ�����ƁA�����ɑf�p�Ȏs�ꌴ����b�Z�t�F�[�����������݁A�������Đ��Ɗ��Ⴂ���Ă����i�n���s���j�������i���̂��ׂ�N���Ȃ͂��̓T�^���낤�j�B

�������A���͈Ⴄ�B

�����ƌ��ƍĐ��Ƃ��������������A���̒��Ɂu���Ƃ̂h�s���v���d�_�헪�Ƃ��Ĉʒu�Â��Ă���B

���߂āA���������������ł���B

2005/02/07 (��) �@�� ��

�y���}�E������ق߂���z

�ߑO6��15���N���B

�͓܂�B

�����́A��茚������ɂĉ�c�B

��씭 8��58���� �͂�� �ŏo���B

��c�I����AU�^�[���ŋA���\��ł���A��͋�B���炨�q�������łɂȂ���B

���āA�I�[�v���Z�~�i�[�̂��ē��ɁA

2005�N2��22���i�j�u���F����_�s�\�t�g�s�A�W���p��

2005�N2��22���i�j�u���F����_�s�\�t�g�s�A�W���p��

���f�������B

�{���ɋv���Ԃ�̊u���Ȃ̂����A����͓��ʂȈӖ�����������B

���́A���̌���CALS/EC�̐��i�ɍv�����������Ƃ��āA������CALS/EC���i���c��i�

�����m�� �I�� ���l�j����\������邱�ƂɂȂ����̂��B

���̕\������2��22���B

����̍u���́A����ɂ��킹�Ă̋L�O�u���̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂ł���B

����Ȕy���\������Ă����̂��A�Ƃ����˘f�������邪�A�ق߂��邱�Ƃ͐����������B

�ᔻ���邱�Ƃ��G�l���M�[�ł���A�J�߂��邱�Ƃ��܂��G�l���M�[�Ȃ̂ł���B

2�22��_�́A�L���Ɏc���ȍu���ɂ������Ǝv���B

2005/02/06 (��) �@�� ���@�@�C���f�b�N�X

���y���}�E������ƍl�����z

���T�C�g���[���I��RSS�ɑΉ������Ă݂��B

RSS���[�_�[�ւ̓o�^�́i���j�ŁB

RSS���[�_�[�ւ̓o�^�́i���j�ŁB

http://myrss.jp/rdf/r420549c2bb05c5591.rdf?v10

RSS���[�_�[���g�����ƂŁA�����͍X�V�̊m�F���y�ɂȂ邩�ȥ���ƁB

�y���}�E�O���ł̂��d���ɂ��Č��z

�ߑO5��30���N���B

�͉����B

2��4���A������ƎO���Z�ōs�����u�`�pPPT���f�������B

�@2�4������Ƒ�w�Z�O���Z�u�`�pPPT�i���܂��t�j

�@2�4������Ƒ�w�Z�O���Z�u�`�pPPT�i���܂��t�j

�@�@ �@��BD050204.zip�@-zip 4.67MB�i�f���I�����K�v�ȕ������[���ɂĂ��A�����������j

�@��BD050204.zip�@-zip 4.67MB�i�f���I�����K�v�ȕ������[���ɂĂ��A�����������j

�u�`�̍ہA�����̔z�z�͍s��Ȃ������i���R�͌�q�j�B

�Ȃ̂ŁA����͖{���A��u�҂̊F��������̃T�[�r�X�i�Ƃ������`���j�Ȃ̂����A�ǂȂ��ł����R�Ƀ_�E�����[�h�������p����������A�쐬�҂Ƃ��ẮA����ȏ�̍K���͂Ȃ��킯������A�F����ǂ��������R�ɁI�Ȃ̂ł���B

���āA�����PPT�z�z�����A���܂������Ă݂��B

���̂��܂��́A�ŋ߁A���i�Ƃ��������K�j������PhotoCinema�ō쐬�������̂ŁA�u�`�̗v�_�������v���[�����Ă���悤�Ȃ��̂��B

�𓀌�A�uBD050204�v�t�H���_���ɂ���Aindex.html�t�@�C�����N���b�N���Ă���������A�u���E�U������ɓ���PC�Ȃ���Ȃ������ɂȂ�邾�낤�B

�������A�t�H�g�V�l�}���ς�ɂ́AShockwave�v���O�C�����K�v�Ȃ̂ŁA�������łȂ����́A���萔�ł��������炩���_�E�����[�h���Ăق����B

���āA�Ȃ��u�`�̍ہA�����̔z�z���s��Ȃ������̂��A�ɂ��ĊȒP�ɁB

����̍u�`�́APPT�����ł�4��ނ̕ʁX��PPT���g���čs���Ă���B

����́A��u�҂̊F�l�̗���x�ɍ������邱�Ƃ�z�肵�Ă��邩��ŁA�u�`��i�߂Ȃ���A��u�҂̔������m�F���Ȃ���A���̓��e�ɔ������������邽�߂ɂ��B

6���Ԃ̍u�`�ł���B

�\��ʂ�A�Ƃ����u�t�̏���ōu�`��i�߂�ꂽ��A��u�҂͑ދ��Ȏ��Ԃ��߂������ƂɂȂ��Ă��܂����낤����B

����ŁA����4��PPT��S�Ĉ���z�z���邱�Ƃ͖��ʈȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ����낤�B

600���͂���B

�ł��A�g��Ȃ������̕����A���|�I�ɑ����̂��B

����ɁAPPT������z�z���Ă��܂��ƁA��u�҂̊F�l�̎��_���A���������Ă��܂��̂ł���B

�܂�����ʂ�ǂ������Ă��܂��B

����ł́APPT�𗘗p����Ӗ����A���������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����낤�B

�Ƃ������ƂŁA����̓����p�������̔z�z�B�i�j

�킽���́A6���ԁA�킽���ɏW�����Ă����������Ƃɐ�O�ł����킯���B

2005/02/05 (�y) �@�� ���@�@�C���f�b�N�X

�y���}�E�Â��ɂ��Ă�����z

�ߑO9���N���B

�͐���B

���a���݂��z�[���y�[�W���J�݂��ꂽ�B

http://heiwa.cc/

���J�삳�܂��B

����̃z�[���y�[�W�́i���͌��ꂪ�����ŖZ�����̂Łj�S���ҒB��

�Z�������Ăӂ��ӂ��̏�Ԃł���܂����B

�{���A���֕����S���̌���i�l�����Ȃ������̂ŕ�������l������B�j

��������͕����ɂƂ��čŌ�̒S������ƂȂ�Ǝv���܂���

�z�[���y�[�W���J�̗ǂ��L�O�ɂȂ�Ǝv���Č���w�b�h���C����

�������ɉ�������ł��܂��܂����B�i��

���ւ��u���X�V�g���v�Ɩ��Â��Ď����Ŗ����������L�������悤�ł��B

�T�C�{�E�Y�O�̓L�[�{�[�h������̂������������Ƃ��v���o����

���̕ω��ƕ����̓w�͂ɂ͓���������{���Ɋ��S�[�����̂�����܂��B

�����Ė����ɓ��L���y���݂ɂ��Ă��鎄�ł���܂��B�i��

�u���O�����S�̃z�[���y�[�W�ł��B

���Ј��̎v�������t�Ɂi�Ј����S���Q���Ńu���O�������Ă��܂��B�j

�����̉�]�ؔn�i���̃u���O�j

������w�b�h���C���i����HP������L�������N�A�܂��͂R�j

���X�|�b�g���C�g�i�Ј��Љ����܂��B�g�b�v�͑�ł��B�j |

�Ј��̃u���O�𒆐S�ɍ\�����ꂽ�Ƃ����Ӗ��ł́A�����́A�������ĂȂ������悤�ȃT�C�g�ɂȂ��Ă����낤�A�Ǝv���B

���҂��Ă���܂��B

�Ƃ������ƂŁA�����͐Âɉ߂������ƂɂȂ��Ă���B

���R�͔閧�B�i�j

2005/02/04 (��) �@�� ���@�@�C���f�b�N�X

�y���}�E�O���ɂāz

�ߑO6��30���N���B

������Ƒ�w�Z�O���Z�֗��Ă����B

�����͌ߑO9��40������u�`�J�n�B

���́A���H���Ƃ�Ȃ���́A�s�V�̈����X�V�ł���B

|

|

|

��ӂ́A�O���s���́u���ˁv����ɂāA�v���Ԃ�ɓ��{�������������Ȃ���A�����̗��Ă��������������B

|

����ŏh�ɂɋA��A���ĐQ�悤�Ƃ����̂����A�����̍u�`�ŁA�t�H�g�V�l�}�ō�����v���[���ł��D�荞��ł݂悤���A�Ǝv�����̂��^�̂��A�Â肾���ƃ_�����ȁB�i�j

�ŏ��̃C���X�s���[�V��������Ԃ����݂����B�i�j

2005/02/03 (��) �@�� ���@�@�C���f�b�N�X

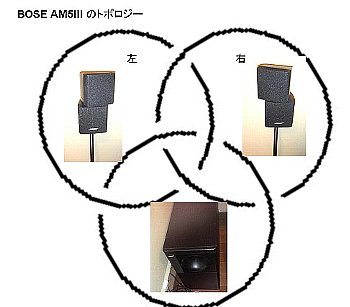

�y���}�EBOSE AM5�V�̃g�|���W�[�ŗV�ԁz

�ߑO6��30���N���B�ߕ��A�͐���B

�킽�����A�����̎d�������Ŏg���Ă���X�s�[�J�[�V�X�e���́ABOSE AM5III �Ƃ������̂��B

BOSE AM5III �X�s�[�J�[�V�X�e��

�w������4�N���o�����B

���X���ɃR�X�g�p�t�H�[�}���X�̍����V�X�e�����������A�g������ł��A�f���炵���͕ς�炸�A���X�A�킽�����y���܂��Ă���Ă���B

�������A��������߂Č����Ƃ��ɂ͋��������̂��B

���ƌ����Ă��A���̒P���ȍ\���ɂł���B

�u����Ȃ�ʼn����ł���ȁv

�܂������ȃL���[�u�^�̃X�s�[�J�[���l����B

���������A���̃L���[�u���A���Ȃ菬�����̂ŁA�S�z�ɂȂ����肷��̂����A���̃L���[�u�����g�ŁA���E�̍��������j�b�g���\�����Ă���B

�����āA���傫�߂̔����ЂƂB

���ꂪ�X�[�p�[�E�[�n�[�ŁA�d�ቹ�����������Ă���B

�܂�A�d�ቹ�ɂ͎w�������Ȃ��̂ŁA�킴�킴���邱�Ƃ��Ȃ��A�Ƃ������ƂȂ̂��낤�B

�܂��A�����I�ƌ����A�����I�Ȃ̂����A���̍������͂ƂĂ��N�w�I�ł���i����͌�قǁj�B

�t�c�[�A�X�s�[�J�[�Ƃ����A���i���j�̎ʐ^�̂悤�Ȃ��̂��v�������ׂ邾�낤�B

�킽�����������ƁA�����������^�́A�ЂƂ̔��ɁA�������ƒቹ���̃X�s�[�J�[���g�ݍ��܂ꂽ�A���E�Ώ̂ŁA�ӂ���g�̂��̂��A�X�s�[�J�[�V�X�e���Ȃ̂��A�Ǝv������ł����B

�܂��A�X�e���I�̂̑��u��P���ɍl����A�����Ȃ��ȁA�Ƃ����d�g�݂ł͂���B

�����āA���̂ӂ��̃X�s�[�J�[�����o�����y�̏���A�}�ŕ\���A���̂悤�ɂȂ邾�낤�B

���̏ꍇ�A��ʁi�X�e���I�̗��̓I���ʂ������邱�Ƃ̂ł���ʒu�j�́A���̍��E�̉��̏d�Ȃ荇���̒��S�ɏo���オ�邪�A����͔��Ƀf���P�[�g�Ȃ��̂ł���B

������A�Â��I�[�f�B�I�}�j�A�͊y����ł����킯���B�i�j

�������A������A���ɉߋ��̘b�ł����Ȃ���������Ȃ��B

�Ȃ��Ȃ�ABOSE AM5III �X�s�[�J�[�V�X�e���̃g�|���W�[�͂����ł��邩�炾�B�i���j

�܂�A�X�[�p�[�E�[�n�[��Ɨ������邱�ƂŁA�ւ������O�ɂȂ�̂��B

�ł́A�����O�ɂȂ邱�Ƃ̃����b�g�͂Ȃ낤�B

����͂Ȃɂ����A�����x�̗e�ʂ̖��^�̃X�s�[�J�[�E�V�X�e���ł́A�z���ł��Ȃ��قǖL���ȏd�ቹ�������o�����Ƃ��B

����͓Ɨ��������E�[�n�[�̎������낤�B

�X�s�[�J�[�E�V�X�e�������삵�����Ƃ̂�����Ȃ�e�Ղɗ�������悤���A���^�̃X�s�[�J�[�V�X�e���ł́A�ǂ����Ă��d�ቹ�ʂ��s������B

���̂��Ƃʼn����̍��������Ȃ�A�����������Ȃ��Ȃ�B

�܂�A�\���͂��R�����Ȃ�B

�������ABOSE AM5III �́A�E�[�n�[��Ɨ������邱�ƂŁA�ӂ���g�̖��^�̃X�s�[�J�[�V�X�e���ŁA��J���ĕ\�����悤�Ƃ��Ă������̂��A�y�X�Ǝ������Ă��܂��Ă���B

�������ɂƂ���A�Ƃ����Ă��������炢���B

�����Ď��Ȃ郁���b�g�����A���̖L���ȏd�ቹ�����ɂ��Ă��邨�����ŁA��ʂ͈̔́i�X�e���I���ʂ�̊��ł���͈́j���L���A�Ƃ������Ƃ��낤�B

�܂�A��ʂ͈̔͂́A����͎O�̕����A�y���ɑ傫���Ȃ邱�Ƃ��ؖ����Ă݂��Ă���B

�����ĕ\���́B

�Ɨ������d�ቹ�����Ɏ����ƂŁA�����̍���������Ă���B

���̈��肵���d�ቹ�𑫏�ɁA���E�ɕ����ꂽ�������́A�L�����N�悤�ȉ������A�]���ɍ��o���̂��B

����͖������ł���A�₩���ł�A�@�ׂ��ł���A�y�����ł���A�߂����ł�����B

�\���͂ł���B

�܂�A�����̃����b�g�́A�d�ቹ���������肵�Ă��邱�Ƃʼn\�ƂȂ���̂��낤�B

�܂�d�ቹ�����Ƃ��Ă���̂ł���B

BOSE�͊���Ɨ������A�����b�����̂ł���B

���̂��Ƃɂ���āA�������������������̂ł���B

BOSE AM5III �̐����̔閧�͂����ɂ���̂��낤�B

���̎O�֎Ԃ̃g�|���W�[�A

�X�[�p�[�E�[�n�[�����o���d�ቹ�́A���J���Ō����Ζ��ӎ��Ȃ̂ł���B

����V��Ō����A�Ώې��̎v�l�̊��Ƃ��Ė��ӎ��ł���A��˂Ȃ̂ł���B

�ȏ�A���ёO�ɁABOSE AM5III �X�s�[�J�[�V�X�e���̃g�|���W�[�ŗV��ł݂�����ǂ��A���̊W���́A�u��̘_���v�ł͂ƂĂ���ȍl�����ł���̂ŁA�������Ă���������A�Ǝv���B

�_�I�Ƀn�C�u���b�h������K�v��������́i�����̐��E�͂�����肾���j�A�Ⴆ�A����Ɩ���A�`����ƌ`�����A�A�[�Ɖ�㈁A���̂悤�ȓΗ��I�ȊT�O���n�C�u���b�h�����鎞�A�����ɂ͂����ЂƂ̍���݂���i������A�Ɨ�������j���Ƃ��̗v���A���Ă��Ƃ��B

����𒆑�V��͑Ώې��̎v�l�̊��Ƃ��Ă̖��ӎ��A��˂ƌĂ�ł���̂��B

��������́ABOSE���d�ቹ��b�����悤�ɁA�ǂ����ӎ���b���邩�A�Ȃ̂����A����Ƀ}�j���A���͂Ȃ��̂��B

�ł��A�b�����́A���c�l�i�v�̃I�^�N�̒�`�ɏ����Ă���̂�����ǂ��B�H���A

�˔\�����ł̓I�^�N�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B

�I�^�N�ɂȂ邽�߂ɂ́A�V���w�I�Ȍo�ϓI�A���ԓI�A�m���I������K�v����B

�w�͂Ɛ��i�A�����Ď��Ȍ����~������J���錮�ł���B

�i�j

2005/02/02 (��) �@�� ���@�@�C���f�b�N�X

�y���}�E�I�^�N�I�v�l�z

��8���N���B

�͐���B

�b���̏�Ԃ��悭�Ȃ��̂ŁA�\���ύX���Ȃ���A���Âɂ��Ă����B

�W�����E�{�[�h�����[�����u����Љ�̐_�b�ƍ\���v�i���̖{�ɂ��Ẵ��r���[�͌���f�ڗ\��j�ł͂Ȃ����A���m�ɂ��čl���鎞�Ԃ��ŋߑ����B

���Ƀ��m�Ƃ̃I�^�N�I�ȊW�����āA���͐����̂���Ȃ��̂��A�Ɓu�A�j�������v�̗����̂܂Ƃ߂ƕ��s���Ȃ���A�I�^�N�I�v�l�ɂ��Ă��A�܂Ƃ߂����Ă����肷��B�i�j

�I�^�N�Ə����ƁA�����̕��X�͕Ό��̖ڂ������Ă����邾�낤�B

�������A����̓I�^�N�ɑ������������ł����Ȃ��B

�ߋ��̕s�K�Ȏ������A�Ȃɂ��I�^�N�ƊW������悤�ȕ����ꂽ�������ŁA�I�^�N�̋��ꏊ�͋ɒ[�ɂ��܂��Ȃ����B

�C���[�W�I�ɂ́A�I�^�N�����ÁA���낤���B

�������A����̓I�^�N�ł͂Ȃ��B

�I�^�N�́A�Â��Ȃ��B

����́A����������ł��Ȃ��B

�킽�����I�^�N�Ƃ������t���g���Ƃ��A���̒�`�́A���c�l�i�v���ɂ��I�^�N�̒�`�����p���Ă���B�܂�A

1�E�i���������̎��o�A�܂�A�f���ɑ��銴���ɒ[�ɐi���������u��v�ƁA

2�E�����\�̃��t�@�����X�\�́A�܂����W�������ɂƂ��ꂸ�A�W�������Ԃ��N���X�I�[�o�[����\�͂�

3�E�O���Ȃ�����S�Ǝ��Ȍ����~��

���l�Ԃ����B

�˔\�����ł̓I�^�N�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�I�^�N�ɂȂ邽�߂ɂ́A�V���w�I�Ȍo�ϓI�A���ԓI�A�m���I������K�v����B�w�͂Ɛ��i�A�����Ď��Ȍ����~������J���錮�ł���B

�I�^�N�ɑ������������Ƃ́A�}�j�A��R���N�^�[�ƃI�^�N�ꉻ���Ă��܂��Ă��邱�Ƃ��낤�B

���c�l�i�v���̒�`�ɂ���悤�ɁA�I�^�N�Ƃ́A��������̂��Ƃł͂Ȃ��B����͒�`��2��3�ɂ����炩�ł���B

�I�^�N�Ƃ́u����W�������ɂƂ��ꂸ�A�W�������Ԃ��N���X�I�[�o�[����\�͂ƖO���Ȃ�����S�Ǝ��Ȍ����~�����l�Ԃ����v�Ȃ̂ł���B

�I�^�N�̎v�l�̑Ώۂ͌���Ȃ��L���̂ł���B

�Ȃ̂ŁA�A�j���I�^�N��A�����I�^�N�Ȃǂ̌Ăѕ��͌��ł���B

�I�^�N�̓I�^�N�ł���A�����I�^�N�Ə̂�����̂́A�}�j�A�̂��Ƃł���B

���āA�I�^�N�̒�`�A���Ɂu�W�������Ԃ��N���X�I�[�o�[����\�͂��A�킽���͒���V��̂����u�Ώې��̎v�l�v�ɏd�ˏ������Ȃ��痝�����悤�Ƃ��Ă���B

����͑����Ɂu���ӎ��I�v�Ȃ��̂ł���A�C���X�s���[�V�����Ɉ��Ă���B

����͋ߑ�Ȋw�̔�Ώ̐��̎v�z�Ƃ͑ɂ��Ȃ����낤�B

�������A�킽�������ۂɐڂ��Ă���I�^�N�I���X�����Ă���ƁA���ɗ��������̂��B

�}���A�r���e�B�������Ƃ������A���̎���ϊv�ւ̓K�x�x�����Q�ɍ����悤�Ɏv���Ďd�����Ȃ��B

�܂�A�킽����IT���̂����A�K���x�̖��ɉ��炩�̃q���g��^���Ă������X�Ȃ̂ł���B���I�^�N�B

2005/02/01 (��) �@�� ���@�@�C���f�b�N�X

�y���}�Eshuffle�ŗV�ԁz

�ߑO8��30���N���B

�͐���B

��ӂ́A�Ƃ�����������5�����܂Ŏd�������Ă����̂ŁA�ڊo�߂��͂������A2���ԂقǃG���W���������炸�ɂ����B

���͌����ėь炪�����ł͂Ȃ����A���o�C�������������̂ŁA���o�C��PC�Ƃ����ϓ_����g�p����PC��I�����Ă����̂ŁA�Ɨ���́AMac�͂܂������g��Ȃ��ł����i���Ă�2��قǏ��L�o���͂���j�B

����Ȓ��AiPod shuffle ���w�����Ă��܂����B

����Ȓ��AiPod shuffle ���w�����Ă��܂����B

�v���Ԃ�̗ь�}�[�N�̂�������ł���B

����͖{���Ɍy���ď������Ă̂��B

�������p���Ă���MD�͎��������Ȃ��ȁB

�����1GB���f���ŁA��240�Ȓ��x�͎����^�т��\�B

����Ȃ��ƂŁA�莝���̋Ȃ��A����MP3�`���œ]�����Ă݂��B

shuffle�Ƃ������炢������A�I�Ȃ����ȏ��̈ӊO���������̂悤�Ȃ��̂��B

���A���̊y�����͌o�����Ă݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ����̂��Ȃ��A�Ƃ��Â��Ɗ������B

���N�A���o�����A�Ƃ������ƂɊ���Ă���ƁA�A���o����ʂ��Ċ�������R���Z�v�g�Ƃ������A��`�咣�Ƃ����悤�Ȃ��̂������Ȃ��特�y�ɐڂ��悤�Ƃ��Ă��܂��̂����A���������鐢�E�́A�܂���������Ȃ��Ƃɂ͌�\�������Ȃ̂ł���B

�\�蒲�a�Ƃ������̂��܂������Ȃ��B

鍎q�ꝱ�����͂���A�������y�����Ȃ̂ł���B

�I�Ȃ̃��W�b�N�͂킩��Ȃ����A����shuffle�Ԃ�́A�����ȃJ�I�X�����o���킯�ŁA�W���~���N���C�̌�̃A�O�l�X�E�`�����ȂA�C�n���U�����Ă���̂̂��킩�邮�炢�A�]�݂�������������B�i�j

����A������������Ƃ����A�����͂Ȃ�Ȃ��B

�܂������A�����邱�Ƃ̉������y����ł���悤�Ȃ��̂��B

�Ȃ̂ŁA�l�ߍ��Ȃ��A�q�b�g�ȂƂ������́A��{�I�ɂ�B�ʁi���ԂR�[�h�Ղ��Ȃ��Ȃ������A���̌��t�����ゾ�낤�ȁj�V���[�Y�̂悤�Ȃ��̂��킴�ƑI��ł݂��B

�A�[�e�B�X�g���L�͈́A�W���������L�͈́A����������͓���Ȃ������B�i�j

����Ō��݁A130�ȁA600MB�قNjl�܂��Ă���B

���������Ȃ̂ŁA�������Ŏd�������A�e�@�iPC�j�ŁAiTurnes��shuffle���y����ł���B

���@�@�C���f�b�N�X

�����m���X�ސ���

(c) Copyright TOSIO MOMOTI 1998-2005.All

rights reserved.

�C���f�b�N�X �bSelf Talking INDEX| �����̋Y�� | 2005�N1�����{�� | 2005�N2�����{���b���쌠�b�X��փ��[��

�b�������ޒʐM�bAbout���m���j�b�_�E�����[�h�b�ˑ������N�b�X��o���b

![]()

��]�i���Љ�

2005�N2��17���i�j�k�C�����Y�ƃN���X�^�[�E�t�H�[�����i�D�y�s�j

2005�N2��16���i���j������Ƒg���̂��߂̏�헪�Z�~�i�[�i�O�������N�j

�X���[�����[���h�E�l�b�g���[�N

2005�N2��17���i�j�k�C�����Y�ƃN���X�^�[�E�t�H�[�����i�D�y�s�j

2005�N2��25���i���j�k�C���[���b�N�XApeosFair2005�i�D�y�s�j

���ꍑ�Ƃɂ��ۂ�

2005�N2��26���i�y�j�n��Đ��t�H�[�����U�i�k�C���〈��s�j

2005�N2��22���i�j�u���F����_�s�\�t�g�s�A�W���p��

RSS���[�_�[�ւ̓o�^�́i���j�ŁB

�@2�4������Ƒ�w�Z�O���Z�u�`�pPPT�i���܂��t�j

�@��BD050204.zip�@-zip 4.67MB�i�f���I�����K�v�ȕ������[���ɂĂ��A�����������j

����Ȓ��AiPod shuffle ���w�����Ă��܂����B

![]()