| ���̐ؔԂ�888888�� |

|

�X��Y��041102 �@2004/11/16 �`2004/11/30�@"There

goes talkin' MOMO"

�C���f�b�N�X �bSelf Talking INDEX| �����̋Y�� | 2004�N11���O���� | 2004�N12���O�����b���쌠�b�X��փ��[��

�b�������ޒʐM�bAbout���m���j�b�_�E�����[�h�b�ˑ������N�b�X��o���b

2004/11/30 (��) �@�� ��

�y���ӎ��̒m���ցz

6���N���B

�͂�����B�킽���͓�����B

�܂��́A����̃T�C�{�E�Y�E�g�[�N���C�u�Ŏg�p����PPT���_�E�����[�h�̃y�[�W�ɒu���܂����̂ŁA�K�v�ȕ��͂��g�����������B

���āA�uIT���͈��ނ��Ƃ��v�́A����A���q����̌��t�Ƃ��āA���g�ł͂�������蒅���A���H�������Ă���B�i�j

����́A����Ō��Ƃ��ɗN���オ��A�C���X�s���[�V�����̂悤�Ȃ��̂��A�킽����IT���͕K�v�Ƃ��Ă���A�Ƃ������ƂŁA��ӂ�����Ȃɒx���܂łł͂Ȃ���������ǁA�͓؉��Ǝ��i���ŔM������Ă����킯���B

����Ō��Ƃ��ɏo�Ă��錾�t�́A���ӎ�����N���o�Ă�����̂�����(�Ƃ������ӎ��̊֗^�����Ȃ��j�B

����́A�u�������Ă���Ƃ��ɂ�������̂����A�����������t��I��Œ����Ă��Ȃ��̂��ˁB

���t�Ƃ������̂́A�ӎ��I�Ȃ��̂�����ǂ��A�����ɂ͊ԈႢ�Ȃ����ӎ�����p���Ă���B

�g�̂Ŋo�������̂���p���Ă���B

����͘b�����t�ɂ����Ă�苭����p���Ă���B

�����������Ƃ��ɂ́A����͋t�]����B

�ӎ������ӎ������߂悤�Ƃ��Ă���悤�Ɋ�����B

���Ȃ̎����������B

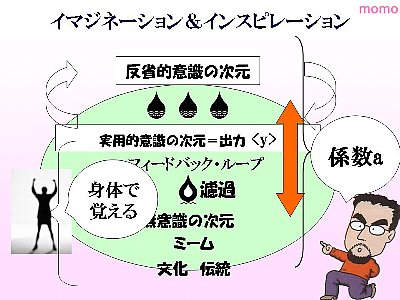

���̈ӎ��Ɩ��ӎ��̊W���A�킽���͏�̐}�̂悤�ɍl���Ă���B

�ӎ��Ƃ́A���p�I�ӎ��̎����Ɣ��ȓI�ӎ��̎����Ƃ̃t�B�[�h�o�b�N�E���[�v�ł���B

�A�C�f�B�A���N���o�Ă���Ƃ��A�C���X�s���[�V����������Ă���Ƃ��A����͖��ӎ��̎������傫�������Ă���B

�ӎ��Ƃ��Ă̌��t�ɖ��ӎ����傫����p���Ă���Ƃ��A���̌��t�ɂ͍����h��B

�M���Ƃ��A�����Ƃ��A���i�Ƃ��A����Ȋ�������ӎ��̎�������N���o�Ă���B

��~�A��A�~��B

�R���s���[�^��IT���c�[���ł����Ȃ��A�����ɖ��ӎ��i�v���o�����Ƃ̂ł��Ȃ��L���j�͏h��Ȃ��B

�Ɠ��l�ɁA���{�̗��_�i�����j�́A���ӎ��i�v���o�����Ƃ̂ł��Ȃ��L���j���h�����Ƃ������Ȃ��B

�������A�n��ɍ����������ƂƂ����d���́A�����̌��������œ����Ă�����̂ł͂Ȃ��B

�Ȃ��Ȃ�n��͌����̌����i���{�̗��_�j�����Ő�������Ă�����̂ł͂Ȃ����炾�B

�����ɂ́A���܂��܂Ȗ��ӎ��i�v���o�����Ƃ̂ł��Ȃ��L���j���h���Ă���B

�~�[�����^�Ԋ����ƐM�����R�~���j�e�B�E�\�����[�V�����̔閧�ł���i���q��e�j�̂͊m�����낤�B

����������́A�����̌����Ɍ`����̑��^��g�ݍ��A�{�����e�B�A��NPO��NGO������������̂ł��Ȃ����낤�B

�K�v�Ȃ��͖̂��ӎ��̒m���B

����͏������^�Ƃ����悤�Ȃ��̂Ȃ̂�������Ȃ����A�u���̉x�y�v�̂悤�Ȃ��̂�������Ȃ��B

����́A���̎�����ɁA�g�̐��������Đ��ݍ���ł���B

�l�i�B

��������B

�킽�����A�uIT���͈��ނ��Ƃ��v�Ō�����Ƃ��Ă���̂́A���́A���ӎ��̒m�Ȃ̂��낤�A�Ƃ����m�M�����悤�ɂȂ����B

�����Ă���͂܂��A���t�̐��E�֕\�o���邱�ƂŁA����̎v����`���A�l���邱�Ƃ���߂����Ă͂���Ȃ��B

�܂�A����Ƃ��Ă̌��t�́A�ӎ��Ɩ��ӎ��̃n�C�u���b�h�Ƃ��Ă���B

2004/11/29 (��) �@�� ��

�y�����͌��j����!!�z

�ߑO5��20���N���B

�́A�܂��^���ÁB

�y�j���ɂ́A�����͋��j�����A�Ǝv������ł��āA�Ȃ��[���̏��Ȃ������Ȃ��A�ƐS�z���Ă�����A�j���Ƃ��������t�̊��o���������Ă��܂��Ă���悤�ŁA��ӂ܂ŁA�����̓I�t���Ƃ���v���Ă����B

�������A����͂Ƃ�ł��Ȃ����Ⴂ�ł����āA�C�����A�������T�C�{�E�Y���[�U�[���ōu���̎d�������邶��Ȃ����B

�ߑO11��20������50���Ԃ̍u���Ȃ̂˂��A�Ƃ��������Ƃ���ŁA�ǂ����悤���Ȃ��̂ŁA�{���́A������ł���u�T�C�{�E�Y�̔��������H�ו��v��������Ɩ��߂����Ă����������B

�킽���͌|�l�����́B

�܂����Ă����āA�Ǝ����Ɍ����������āB

���āA��ɂ��m�点���Ă���悤�ɁA12���͎D�y�ƌF�{�œƉ�����������Ă���B

��12�07�D�y�Ɖ���@�w�N�w�̂���IT���x�\�l�b�g���[�N�ƐM���ƃr�W�l�X�Ɓ\

�@12��7���i�j 13:00�`�@���ł�27�ɂ�

��12�14�F�{�Ɖ���Y�N���@�w�N�w�̂���IT���x

�@12��14���i�j 13:30 �`�@�F�{�s�Y�ƕ�����فE6F

�����o���C���ɂ�

�u�N�w�̂���IT���v�ȂǂƂ����Ă݂Ă��A�킽���̂���Ă���IT���́A�܂����t��n�߂��q���̂悤�Ȃ��̂��낤�B

�C���^�[�l�b�g��ɂ�����Ȃ�āA�l�Ԃ̑Ώې��̐��E�́A�ق�̈ꕔ�ɉ߂��Ȃ��̂��Ǝv�����A��~�[���ł��邪�䂦�ɁA���t�Ō�肫��Ȃ����̂̂��ǂ������������Ă���̂��������i���t�͂킽���̊O�ɂ���j�B

���������A�������́A�����͂Ȃꂽ���Ȃ��ƁA�܂��݂ʂ��Ȃ��ƁA���t�������ĂȂ��邵�����@������Ȃ��B

�����āA���t���g���Đl�ƂȂ��낤�Ƃ���Ƃ��A����ɂ͌��t���g���čl���悤�Ƃ���Ƃ��A���̈��̌��t�̂��}�e���A���i�����j�ɁA����������A����J�������Ă���B

���̎����Ƃ́A���t�ł͌������Ȃ��q�b�Ȃ̂��A�Ζ،���Y�����]�Ɖ��z�Ō���Ă���u�v���o�����Ƃ̂ł��Ȃ��L���v�Ȃ̂��낤�B

���ꂪ���Ԃ�u���ӎ��v�Ȃ̂��B

����͐l�Ԃ��R�~���j�P�[�V�������n�߂��Ƃ�����ݐϐi�����Ă���u�v���o�����Ƃ̂ł��Ȃ��L���v�Ȃ̂��낤�B

�w�u���v�u���Ȃ��v�u�N�v�u�r�v�u���v�u���������v�u���̂����v�u�N�v�u�����Ă���v�u�������v�c�c�B�x

�w���̂悤�ȁA��������ӂꂽ���t�̈����A���̓s���~�b�h�Ɠ����Ӗ��ł̗��j�̍��Ղł���B�x�i�Ζ��Cp182�j

![�]�Ɖ��z](../04112901.jpg) �]�Ɖ��z

�]�Ɖ��z

�Ζ،���Y�i���j

2004�N9��25��

�V����

1575�~�i�ō��j

�킽���́u�Ȋw�I�v�ł��邱�Ƃ�ے�ł��Ȃ��l������ǂ��A�����̏d�݂́A�Ȋw�I�ł��邱�Ƃ�W�J���Ȏv�l�����Ő��܂�Ă��Ȃ����Ƃ��m�����B

���������邱�ƂŁA�킽���́u�Q���v�u�߂��݁v�u����v���ɂ́u��ԁv�B

�����Ɂu�M���v�����܂�A�u���i�v�����܂��B

�������A���̕��̒�����N���o��悤�ȁu�Ȃɂ��v�͂Ȃ낤�B

�킽���̂�����̒��ɂ́A��̂Ȃɂ��̂�������B

���W�J���Ȃ��̂ƁA�W�J���Ȃ��̂ƁB

�������A��͂茾�t�ł����A������l���邱�Ƃ��ł��Ȃ��ł���B

�܂��A����Ȃ킽���̂����u�N�w�̂���IT���v�Ȃ킯���B

�����̂悤�ɓ����͂Ȃ��B

�ł��A�Ȃ��킩��Ȃ����̂��A�Ȃ��킩��Ȃ����̂Ƃ��ė������Ă������Ƃ����v�l�̊��e���̂悤�Ȃ��͎̂���������������Ȃ��B

�����̂�������A��₩���̕�������ɂ����ł��������B

�����āA�ł���Ȃ�ꏏ�ɍl���A�����o���܂��傤�B

���R�ɍ��e�������}�X�B

���āA������������A�v���Ԃ�̃��[���������������B

�����A����͂����ˁB

�͉�ʂ��Ȃ��ƁB

2004/11/28 (��) �@�� ��

�y�Q�s���z

8���ɖڊo�߂�B

�͂ǂ҂���B

����A����w�ɂ��鏑�X�ŁA�n���̐M�Z�����V���Ђ��甭������Ă����ꕶ�����̗����������̂ŁA���w���B

�A��̂������ł����Ɠǂ�ł����B

�ꕶ�����̗�

�ꕶ�����̗�

�M�Z�����V���ЕҏW�Ǖ�

200�N7��27��

�M�Z�����V����

1470�~�i�i�ō��j

����w��3�ԃz�[���ɂ́A���j���h�J���Ƃ����Ă���B

���j�́A�����x�R�[���Y�n�ŁA�ꕶ�̖��́A������V��i�C�t�̂悤�Ȑn���n�̐Ί���������̂��ˁB

����́A�䒌�ՂƂ����ꕶ�̂ɂ����̂��邨�Ղ��c���Ă邵�A�ꕶ�̃r�[�i�X�����邵�ˁA�����q�͓ꕶ�ȂˁB

���N��2���ɖS���Ȃ�ꂽ�Ԗ�P�F���i����V�ꎁ�̏f���ɂ�����j�ɂ��A���{�l�̐e�a�����̂悤�Ȃ��̂́A�_�k�����̂���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�����ƈȑO�̐�Z���������Ă������̂ȂA���Ă��Ƃ��B����͓ꕶ�l�́A�ƍl���Ă����낤�B

�܂��A����Ȃ��Ƃ��l���Ȃ���A�{�{�����Y���ꂽ���{�l ���v���Ԃ�ɂЂ��ς�o���ēǂݎn�߂���A����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

�Y���ꂽ���{�l

�Y���ꂽ���{�l

�{�{���i���j

�Ԗ�P�F�i����j

1984�N5��16��

��g����

693�~�i�ō��j

�Ȃ̂ŁA�����A�����̔����܂łЂ��ς�o���Ă��Ă��܂��B

�����̔���

�����̔���

�{�{���i���j

1987�N11��10��

�u�k��

1050�~�i�ō��j

���܂������ēǂ�ł݂�ƁA�ȑO�ǂƂ��Ƃ͊m���ɈႤ����������B

�����ĂȂɂ����A�Y���ꂽ���{�l�ɂłĂ���A�u���������`���ҁv�̎��S���̃G�g�X�Ƃ������A�G�l���M�[�̏������ɐS�ł����̂��B

2004/11/27 (�y) �@�� ��

�y�ɓ߂���A��z

�ߌ�1��25���A�ɓ߂���߂�B

�����̐͐��V�B���w�O�̊ۈ�̉��x�v��19���������Ă��āA�S�Ȃ����킽���̐S����V�C�B

12�24�F�F���̊J�Â����`�������������ޒʐM�s���A���ꂩ�班�����������\��B

�f�����Y��Ă����ʐ^�B

�{��ɍs�����тɐH�ׂĂ���n�{�̒Y�ΏāB

����ƈ��Ē��i20�n�́j�̑g�ݍ��킹�́A�������Ă�ׂ���̂Ȃ낤�ˁB

�킽���������Ԋ���Ă����A�Ƃ������n�}���Ă��Ă���B

����ɂ́A���イ�肪�t���ė��ĂˁA���Ԃ�͒ɕ���ȂƎv���B

���Ĕѓc�ŎU�X��������������Ă��邱��A���イ��͒ɕ���ɂ����̂��A�Ƃ����悤�Șb�������Ƃ��L�����Ă���B

�ɕ��ł��Y�݂̕��́A���イ���H�ׂ悤�B

�y�����̑��������X�z

�ɓ߂ɂČߑO6���ɖڊo�߂�B

�ɓ߂͐��V�B�R���݂����ꂢ���B

�܂��́A12�14�F�{�Ɖ���Y�N��������I

12��14���i�j 13:30 �`�@�F�{�s�Y�ƕ�����فE6F

�����o���C���ɂ�

�u���̉���́@�w�N�w�̂���IT���x�������Ă��悤�Ǝv���B

���e�͏��X�ʓ|�Ȃ̂�����ǂ��A���J�����_���͂̃g�|���W�[�Ɓu���m�̐_�l�v����A���^�|�������^�|�����̃g�|���W�[���l�@���Ă����B

�܂�A�������̔����Ă�����́A�u���i�v�Ƃ͂Ȃɂ����l���Ă����A���Ƃɂ���āA�u�l����IT���v���A���{�̗��_�̒��ŁA�����ł���̂����l�@���Ă������B

�܂��A���ꂪ���^�ƌ����̃n�C�u���b�h�Ƃ��Ă̏��i�ݏo�����̂����A���̏��i���}���A�r���e�B�����A�܂�A���ω��ւ̓K���x�������ƂŁA�u�n���I�j��v�ƌĂ����̂Ȃ̂��A�Ƃ������Ƃ��ˁA�y�������b�ł���A�Ǝv���̂��B

�Ƃ������ƂŁA���F���HP�����Q�Ƃ��������B

�� http://www.geocities.jp/momokumakai/

��ӂ̂��ƁA���̓X�́A�X�����Ȃ��Z��X�Ƀ|�c���Ƃ�����A�܂�Łu�����̑��������X�v�i�{���j�̂悤�Ȃ��̂������B

���Ԃ�A����͂ǂ��ɂł�����悤�ȃt�B���s���E�p�u����������ǂ��A�{���͌ς��K�������Ă����Ȃ��̂��A�Ǝv�킹��悤�ȕ��X���A�ƂĂ��y�������Ԃ����o���Ă���Ă����B

�܂��A�ςł��K�ł�������A�Ɓu�����K����ۂ�ۂ��v��낵���A�킽���͂��̋�ԂƓ������Ă����̂�����ǂ��A�ȒP�ɏ����A�y���������A���Ă������Ƃ��ˁB�i�j

���̌�A�s�������[������������A�Ȃɂ��u�|�c���v�Ƃ������͋C�������ĂˁA�킽���̈ɓ߂̈�ۂ́A�u�����̑��������X�v�Ɓu�����K����ۂ�ۂ��v�̃n�C�u���b�h�̂悤�Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��Ă���B

2004/11/26 (��) �@�� ��

�ySense of Wonder�z

�ߑO6���N���B

�͂�����B

�����͎̐O�̓сA��R�̐l�o�ƂȂ邾�낤�B

���āA���A�킽����IT���ɂ��čl����Ƃ��ɁA��ԗ���ɂ��Ă���Ƃ������A�E�C�����������Ă���̂�����V�ꎁ���i����͊�䍑�b���y��ʕ���b�������݂������j�B

���̏o��́A�{���́u�N�w�̓��k�v�����Ƃ��āA���ꂪ���i���������߁A����ɔ������܂����t�B���\�t�B�A�E���|�j�J�Ɏn�܂�B

�t�B���\�t�B�A�E���|�j�J

�t�B���\�t�B�A�E���|�j�J

����V��i���j

2001�N3��10��

�W�p��

2600�~�i�ŕʁj

�����t�B���\�t�B�A�E���|�j�J�́A�킽���ɂƂ��Ă͖��ɂ܂�Ȃ�����ȑ㕨�ł����āA���ׂ̈ɁA�t���n�I�ɁA�p�������Ȃ���A45���߂��āA�킽���͓N�w�Ƃ������̂ƌ�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������킯���B

����ǂ��A�܂�����Ȍo�܂������Ă��A�u�N�w�̂���IT���v�ȂǂƂ����A�܂�ň�ʂɃC���[�W�����IT���Ƃ͉�����������������u�����ł����肵�Ă���̂�����A�C���X�s���[�V���������鍎q�̈ꝱ�͖ʔ����B

�����āA�Ȃɂ������������A�����Ƃ������������Ă邱�Ƃ́A����鍎q�U����y�������Ă���i�܂����̋t�����邪�j�̂������Ȃ̂��낤�A�Ǝv���B

�����Ă܂��A�������������o���E�C�������Ă���B

���ꂪ Sense of Wonder �Ȃ̂��낤�B

Sense of Wonder �Ƃ������t�́A�i���̌��t���ŏ��ɋ����Ă��ꂽ�jR�E�h�[�L���X�Ɍ��킹��ΉȊw����S�Ȃ̂��낤����ǂ��A����V��Ɍ��킹������Ƒ傫�ȊT�O�ɂȂ��Ă��āA�����I�m�����Ώې����ӎ��܂ōL�����Ă���B

����͊���}����������̂��A����Ƃ����̎����������낵�Ă���y��܂Ō���̂��̈Ⴂ�̂悤�Ȃ��̂��B

�N�w�i�`����w�j�́A�A���X�g�e���X������I�Ȏv�l�^�p������o���Ă����u��Ώ̘̂_���v�ɂ���čl���邱�Ƃ��K���ɂȂ��Ă���̂ŁA�_���I�Ȗ������N�����Ȃ��悤�ɍl���čs���A�Ƃ����̂��Œ���̃��[���ɂȂ��Ă���B

����ǂ��A�����I�m�����Ώې����ӎ��܂ōL�����Ă��钆��V�ꗬ��Sense

of Wonder �́A�u�Ώې��̘_���v�ł���A�`����w���������낵�Ă���A������x���Ă���u�u���ӎ��v�Ƃ����y��̑��݁A�܂莩���̍����Ƃ̑Ώې����ɂ���B

������A�u�킽���͍��ł���v�I�Ȑ_�b�I�\������n�܂��Ă����܂�Ȃ��̂��B

���ꂪ�A�ŋ߂̔]�Ȋw��Q�m����͂����炩�ɂ��Ă��邱�ƂƖ������Ă��Ȃ��Ƃ��낪�܂܂��ʔ����̂ł���B

�킽�������܂Ŏ��Ԃ��₵�Ċw��ł����A�o�ϊw��A�����w��A���w��A�~�[���_��A�l�b�g���[�N�_�Ƃ��������Ȃ��Ƃ��낪�ʔ����̂ł���B

�܂�A�ނ́A�u�Ώې��̘_���v�́A���̉Ȋw�N�w���z���Ă��܂��Ă��邯��ǂ��A�Ȋw���܂�����𖾂炩�ɂ��Ă���悤�Ɏv����Ƃ��낪�ʔ����̂��B

�����Ďv���킯���B

���̃o�C���W�J���I�Ȃ��̂̌������ASense of

Wonder �Ȃ̂��낤�ˁA�ƁB

�����āA����͖ڂ̂��ƂȂ̂��낤�A�Ǝv���B

����́A�Ȋw�Ƃ����A���Ɩڂ̑e���ڂƁA�Ώې��̘_���Ƃ����A����ɂ��߂��܂₩�Ȗڂ̓�d�\���ł���B

�����ĕt��������A����͎����������t�Ō���������ɂ�����̂̂悤�Ɏv����i�����A����͌��t�Ō��O���瑶�݂��Ă͂���j�B

���ƌo�ς̃��S�X�\�J�C�G�E�\�o�[�W���V

���ƌo�ς̃��S�X�\�J�C�G�E�\�o�[�W���V

����V��i���j

2003�N1��10��

�u�k��

1575�~�i�ō��j

�Ώ̐��l�ފw�\�J�C�G�E�\�o�[�W���X

�Ώ̐��l�ފw�\�J�C�G�E�\�o�[�W���X

����V��i���j

2004�N2��10��

�u�k��

1785�~�i�ō��j

���2���́A�J�C�G�E�\�o�[�W���V���[�Y�̒��ł��A���o�ϓI�ȁA�Ƃ����������F�Z���킯�ŁA�킽���̌����E���^�W�̗����́A�����ɑ�������Ă���i���ꂾ���ł͂Ȃ�����ǂ��j�B

�����́A�t�B���\�t�B�A�E���|�j�J�ɔ�ׂ�Ίi�i�ɓǂ݂₷���i�܂��A������t�B���\�t�B�A�E���|�j�J���Ӓn�ɂȂ��ēǂ��ʂ�������Ȃ����j�A�܂�����͍l���邱�Ƃ���߂Ȃ��Ă��悢���Ƃ������Ă���Ă���B

����Ȏv�l�̒B�l�̂悤�Ȑl�����āA���̍l�������킽���́AIT���Ƀ��^�t�@�[�̂悤�Ɏg���Ă���̂�����ǂ��A����͂ƂĂ��K���Ȃ��Ƃ��Ǝv���B

���ꍑ�Ƃɂ��ۂ�

���ꍑ�Ƃɂ��ۂ�

��䍑�b�i���j

2004�N7��22��

�V���_��

1575�~�i�ō��j

����A�{�肩��A��A������̌��ǂłЂƖ��肵�Ă�����A��䕛��b�̏��������ꍑ�Ƃɂ��ۂ����͂����B

��r�I���߂̖{�������̂ŁA���قǎ��Ԃ������炸�ɓǂݏI�����B

�������A����ł́A��ʂ̓ǎ҂ɔނ̎咣�𗝉����Ă��炤�͓̂�����낤�ȁA�Ƃ��v�����B

����V���ǂ�ł���i���Ȃ��Ƃ���L��3�����j�A�܂������ł��Ȃ����Ƃ͂Ȃ����낤����ǂ��A����́A�\���Ƃ��Ă͂ق߂�ꂽ���Ƃł͂Ȃ��悤�Ɏv���B

����́A���܂ł̃p���_�C���Ƃ́A��������l�ςŎ��ۂ����Ă��邱�ƂȂ̂ł����āA�ǂނق������̃��K�l�i��ɏ������ڂł���j�����Ă��Ȃ��ƁA���ꍑ�Ƃɂ��ۂ��́A�g���f���{�Ƃ����v���Ȃ��̂�������Ȃ��B�i�܂��A����Ɠ��l�̊낤���́A�킽���̕\���ɂ��̂���Ƃ������Ƃ��낤���j

�������A���̏�����t�̊�]�̖����ɔ�ׂ�A���ꍑ�Ƃɂ��ۂ��ɂ́A��]�͌�����B����́A���^�Ƃ������̗̂������A�����Ƃ̊�{�p���ł��邱�Ƃ𗝉�����Ă��邩�炾�Ǝv���B

�㓡�V���Ƃ�����茧���������Ƃ������B

�ނ̌��t�B�i�����̎O���j

�l�̂����b�ɂȂ�ʂ悤

�l�̂����b������悤��

�����ďV�������߂ʂ悤

�Ƃ������ƂŁA�����̂킽���͈ɓ߃v�����X�z�e���ōu���ł���B

2004/11/25 (��) �@�� ��

�y���J���[���̂悤�Ȃ��́z

�{��ɂČߑO8��30���ɖڊo�߂�B

�{��͐��B

�����́B

����̋Y���A�ǂ݂܂����B��䕛��b�̃y�[�W�����܂����B

�����{���ɋ����܂����B�{����v�����̂��A���̃|�W�V�����̐l����^���Ă������Ƃ��B�o�g���y���Ă̂��A�u�Ȃ����˂��A���̐l�v�Ɣ������Ă��܂����B�i���A�����̕��В����B�܁A����ƂȂ�����A������ȁB�j

��������

�n�C�u���b�h�v�z�̊m�����`�c粌��̑��l�̓N�w���̂Q�܂ň�����ēǂ�ł݂܂����A���A�d�v�������킩��Ȃ��B

�������Ȃ��ł��B���炭�O����A�t�B���\�t�B�A�E���|�j�J�͐ϓǏ�ԂŖl�̕����ŐQ�Ă��܂��B�u���ÓT�v�͓ǂ�ł��āA�������t�B�b�g�����������̂����ǁA�����́E�E�E�ă`�������W�E�E�E�ӂ��B

���̕��́A�u�����Ȃ̂���l�l�v�������ƂȂ̂�����ǁA���̂悤�Ȏv�z�������n�߂��̂́A���̎��_�������̂ł��傤�ˁB�����m���Ƃ��A���c�m���Ƃ��e���r�Ō�������ƁA���̐l�͖�l����A�ǂ��������Ƃ��l���Ďd�����Ă����낤�H�Ƃ����v���Ă��܂��̂ł��B |

�͂͂ͥ���m���ɁA���ˁB

�킽���̊S�́A�u���Ƃ�������v�ɔ@���Ɂu�����H���Ƃ����Y�Ɓv�́A���̋��ꏊ����������̂��A�Ȃ̂����A���̋��ꏊ���������Â���_���Ƃ͂����Ȃ���̂��낤���A�Ƃ������ƂȂ̂͗������������Ă���Ǝv���B

���̋��ꏊ�̊m�F�͈ꉞ�͂ł��Ă��āA����̓C���^�[�l�b�g�̏ی����͂ł����ƁA�㉺�ł͂Ȃ��A���E�Ɍ����Ƃ��̉E���ŁA����͂ƂĂ��n�C�u���b�h�Ȏ���ȂB

��������E�e�������e�ł͂����\�����Ă���B

------------------------------->8

�����E�ɂ݂�

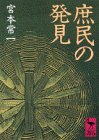

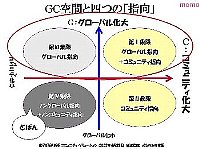

�ł́A�C���^�[�l�b�g�Љ�̎l�̏ی����͂����E�ɂ݂Ă݂悤�B���E�ɂ݂�Ƃ́A�O���[�o�����ŕ������Ƃ��̍��E�̗̈�ł���B�����͒�R�~���j�e�B���������A�E���͍��R�~���j�e�B���������Ă���B

���ɖ��炩�Ȃ悤�ɁA���̍��E�ɂ݂���@�ł́A����̊S�͉E���i���R�~���j�e�B���j�ɂ����Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�����i��R�~���j�e�B���j�ɂ́A�u�����H���Ƃ����Y�Ɓv�̉��l�ς̑���͍ŏ�����Ȃ����炾�B��V�ی��ɂ̓e���g���[���͊ł���A��W�ی��ł́g�ǂڂ�h�Ȃ̂ł���B

�܂�A�u�����H���Ƃ����Y�Ɓv���u���Ƃ�������v�ɁA����̑��݂̎�����u���ׂ����l�ς́A���E�ōl�����Ƃ��̉E���̗̈�i���R�~���j�e�B���j�ɂ���ƍl���������悢�Ƃ������Ƃ��B����͂���Ӗ����R�ł���B�����̂��A�n��Љ���A�������Ƃ��u��v�̑��݂ł���A�e���g���[�����琶�܂ꑶ�݂��Ă�����̂����炾�B

����ɂ��̏ꍇ�A�E���̗̈�̑�U�ی�����������̋��ꏊ�Ȃ̂��ƍl����K�v���Ȃ����낤�B��T�ی����܂߂ĉE���i�R�~���j�e�B�u���j�Ȃ̂ł���B����́A��Ȃ菬�Ȃ�O���[�o�����̉e���͔����������̂��u���Ƃ�������v�̓����ł���Ƃ������Ƃ��B�i�}-6�j

�}-6

�܂�A�u�����H���Ƃ����Y�Ɓv�́A�e���g���[�������Ƃ��Ȃ�����A�O���[�o���̋�C�������u���Ƃ�������v���邵���Ȃ��B�����炱���厖�Ȃ��Ƃ́A������A�e���g���[���ƃO���[�o�����̃n�C�u���b�h�ŗ������邱�Ƃł����āA��T�ی��Ƒ�U�ی��̓�ґ���̂悤�ɍl���Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��B

�� �L���Ĕ����R��

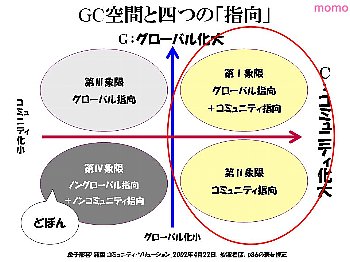

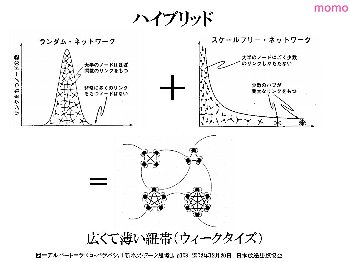

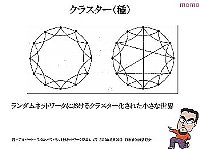

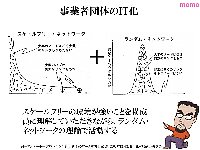

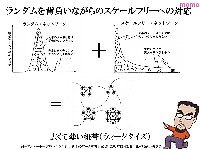

�ł́A���̉E���i�e���g���[���ƃO���[�o�����̃n�C�u���b�h�Ƃ��ẴR�~���j�e�B�u���j�̗̈���l�b�g���[�N�O���t������Ƃǂ��Ȃ�̂��낤���B���ꂪ�u�L���Ĕ����R�сv�ł���B�i�}-7�j

���́u�L���Ĕ����R�сv�Ƃ́A�Љ�w��M�E�O���m�x�b�^�[�̂����u�ア�R�сv�iweak

ties�j�̂��Ƃ��B�O���m�x�b�^�[�͓]�E���ɂ�����l�ԊW�ɒ��ڂ��A�]�E������ہA�����R�сinarrow

ties�F������l�E�N���X�^�[�^�̃l�b�g���[�N�}�j�����A�ア�R�сi�܂�ɂ�������Ȃ��l�j������ɗ��A�E���Ă��邱�ƁA�l���̊��p���]�E���ɔ�������m�C�Y���������A�M���ł���ǂ����������Ŏ��W���邽�߂̍ł������I�Ȏ�i�ɂȂ��Ă���Ǝ咣���Ă���i�w�]�E�x�CM�E�O���m���F�^�[�C1998�N11���C�~�l�����@���[�j�B

���̃O���m�x�b�^�[�̒����͕č��ɂ����Ă����Ȃ�ꂽ���̂ŁA���\�����A���{�ł͂ނ���A�����R�т̕����]�E�ɗL���ł���Ƃ����ӌ������������̂����A�܂�����́A�N���X�^�[�������_���E�l�b�g���[�N���@�\���Ă����Ƃ����Ӗ��ł͓��R�̂��Ƃ��낤�B

�}-7

�������A���c�L�j���̒����ɂ��A������{�ł��ア�R�т͍K���ȓ]�E�̑傫�ȃt�@�N�^�[�Ȃ̂ł���i���c�L�j�C�w�d���̒��̞B���ȕs���x�C2001�N12���C�������_�Ёj�B

���̂��Ƃ́A���X�N���X�^�[�������_���E�l�b�g���[�N�^�ł��������{�Љ�ɁA�X�P�[���t���[�E�l�b�g���[�N���Z�����Ă��Ă��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���Ƃ����邾�낤�B

�܂�A���́u�L���Ĕ����R�сv�̓����́A�N���X�^�[�����ɂ��Ȃ�����A���̃N���X�^�[���z���A�m�[�h�i�j��������n�u�I�ɋ@�\�����A����̃l�b�g���[�N���L���Ă������Ƃɂ���B

�����ł́A�m�[�h�i�j�̓N���X�^�[����ɂ��Ȃ�����A����̃n�u�I�\�͂����邱�ƂɂȂ邾�낤�i���̃n�u�I�\�͂̂��Ƃ����́u�K���x�v�|���ω��K���\�́|���ƍl���Ă���j�B

���̂悤�ȊW������u�L���Ĕ����R�сv�Ƃ́A�X�P�[���t���[�E�l�b�g���[�N�ƃ����_���E�l�b�g���[�N�̃n�C�u���b�h�Ƃ��đ����邱�Ƃ��ł��悤�B�i�}-8�j

�����Ă���́A�C���^�[�l�b�g�̒��ɂ������ɑ��݂���W���Ȃ̂ł���i�M�҂̎d���̐��������͂܂��ɂ���ł���j�B

�C���^�[�l�b�g�͊m���Ƀx�L�@���Ɏx�z����Ă��邩������Ȃ����A�u�L���Ĕ����R�сv���m���ɂ����ɂ���A�@�\���Ă���B���ꂪ�u�����H���Ƃ����Y�Ɓv�̂����Ȃ�IT���̉\���̈Ӗ��ł���B

�䂦�ɁA�C���^�[�l�b�g�̑��݂��������邽�߂Ɂu�ア�R�сv���A�����Ď��́u�L���Ĕ����R�сv�ƌĂ�ł���B����́A�u�L���Ĕ����R�сv��̊����邽�߂ɂ��A�܂��͎�����C���^�[�l�b�g�̒��ɒu���ׂ��Ȃ̂��B

�}-8

���p�I��------------------------------->8

���̌��23���ɏЉ���u�l����IT���v�i�M����IT���j�ւƑ����̂����ǁA�͂����Ă���Ȃ̂ŊF����͗������Ă����̂��낤���B

����Ȗʓ|�Ȃ��Ƃ��l���Ȃ��Ă��AIT�͂�����IT���낤�A�Ƃ����ӌ����������Ă����������A�ق��Ă��������܂̂������Ƃ��Ă���悢�̂��A�Ƃ����ӌ������������������A�u��[���l���悤�I�����͑厖����I�v�Ƃ������ƂŁA�ݕ��̑��B�ɂ������l�����߂���������̂�������Ȃ��i�܂苦����̔ے�ƃX�P�[���t���[�E�l�b�g���[�N�ւ̖ӖړI�]���j�B

�������A�����̍l�������A���������u�����H���Ƃ����Y�Ɓv�̕ǂ̌����ł���A�Ə������Ƃ���ŁA�͂����Ăǂ��܂ŗ��������̂��낤���B

�u�����H���Ƃ����Y�Ɓv�́A�����������u���^�̗��_�v�i��2�j�����ɂ��đ��݂��Ă���Y�ƂȂˁB�i�z���̌o�ϊw�|�J����`������ח�����j

�������������̎Љ�́A����A�u�����̌����v�i��1�j���x�z�I�Ȃ̂ŁA�����A���l�̑��B�͑��^�⏃���Y�ł͂����Ȃ����ƂɂȂ��Ă��邵�A�u�����H���Ƃ����Y�Ɓv���g�������l���U�������ƂŁA�i�������Ƃɂ�����j�u���^�̗��_�v�͉v�X�ɂȂ��Ă���̂����A����Ɠ����Ɂu�����H���Ƃ����Y�Ɓv�͕ǂ��Ă����B

�������܂��A�ݕ��̉^�p�����܂��l�����āA����Ŗׂ���l�����邩��Ƃ����āA�Љ�S�̂̑����l�͑����鎖�͂Ȃ��̂����A�d�_��`�҂��咣�����悤�ɉݕ����̂��̂���͉��l�̑��B�͂����Ȃ��̂��ˁB�i����V��j

�Y�Ƃɂ����鉿�l�̑��B�͘J���ɂ���ċN����i�܂��A�}���N�X���w�E���Ă����悤�ɐF�X�Ɩ�肪�Ȃ��킯����Ȃ�����ǂ����J���̑a�O���Ă���B�����獡�̂킽���͐E�l�I�ȘJ���̔閧��T�낤�Ƃ��Ă���j�B

�܂��A�u�����H���Ƃ����Y�Ɓv�ɒ��ɂ��A�����Y��Ă�����������̂���Ȃ����낤���A���Ă��Ƃ��B�܂�u���^�v�̂����Ă���Ӗ������B

�����炱���A�u�����H���Ƃ����Y�Ɓv�͕ǂ��Ă���̂ɁA������CALS/EC�́A�܂������̌��������ŋ@�\���悤�Ƃ��Ă���킯�����́A�Ȃ�̖�������ɂ��Ȃ��Ă��Ȃ����肩�A�����v�X��₱�������Ă��܂��Ă���B

����������������悤�ɁA����X���A�܂��ł��邱�ƂƂ��āA�u�l����v�Ƃ����X�p�C�X��IT���ɐU�肩���邵���Ȃ��̂��낤�ȁA�Ǝv���B

�����āA������ǂ������甭���҂��������Ă����̂��낤�A�Ȃǂƍl������́A���炪�u�l����IT���v�����H���邱�ƂŁA�����҂��܂߂��u�����H���Ƃ����Y�Ɓv�i��j���ω����Ă����A�ƍl���������悢�A�Ƃ����̂����̂킽���̍l���B

�܂�A�u��̘_���v���ˁB

���ꂩ��IT���ɑ���A�����ЂƂ̌���ɂ��ď����Ă������B

�������ƍ�������IT����i�߂Ă����ƁA���̐�ɂ₪�āu�l����IT���v����������Ă���悤�Ɏv���Ă���������邯��ǂ��A����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B

����͂��Ƃ��A�}���N�X�E���[�j����`���A�ߑ�ȑO�̏W�c�I���^�̉��l�ς��A���{��`���r��̂��Ƃ���̂����ՂɁA�Љ��`�����������A�ƍl���Ă����̂Ɏ��Ă���B

���{�̗��_���R���g���[�����邱�Ƃ́A����ȊȒP�Ȃ��ƂłȂ����Ƃ́A���Ƃ������オ�ؖ����Ă��܂��Ă���ł͂Ȃ����B

���{�̗��_�ɂ��i���^�́j���l�ω�̂ƃR�[�h���͍ی��Ȃ������B

���ꂪ�X�P�[���t���[�E�l�b�g���[�N�i�C���^�[�l�b�g�ی����㉺�Ɍ����Ƃ��̏�̕����j�̓����Ȃ̂���B

������u�l����IT���v�́A�ŏ�����A�u�����ƍ�������IT���v�Ɓu�l����IT���v�̃n�C�u���b�h�Ƃ��đ��݂��Ă��Ȃ��ƁA�S�Ă��X�P�[���t���[�E�l�b�g���[�N���ɉ����������܂܂ƂȂ邾�낤�B

�����āu�����H���Ƃ����Y�Ɓv�́A���ꂩ�瑶�݂�ے肳��Ă��܂��킯���B

����͂Ȃɂ������^�ł��邩�炾�ˁB

�n�C�u���b�h�Ȃ��̂̌����������́A���Ƃ�����������ʂ���B��̃��K�l�Ȃ̂��Ǝv���B

�Ȃ��Ȃ�A���Ƃ�������̓n�C�u���b�h�ɖ������Ă��邩�炾�ˁB

��1 �����̌���

�E���i�͂��̂ł���i������l��O���L�҂̐l�i�⊴��Ȃǂ́A�܂܂�Ă��Ȃ��j

�E��������������

�E���m�̉��l�͊m��I�ł��낤�ƂƂ߂Ă���B�v���\�B

��2 ���^�̌���

�E���蕨�̓��m�ł͂Ȃ��B���m��}��Ƃ��Đl�Ɛl�Ƃ̊Ԃɐl�i�I�ȂȂɂ����ړ����Ă���B

�E���ݐM���̋C������\�����邩�̂悤�ɁA���Ԃ��͓K���ȊԊu�������Ă����Ȃ��B

�E���m��}��ɂ��āA�s�m��Ȍ���s�\�ȉ��l�������Ă���B

2004/11/24 (��) �@�� ��

�y���̉x�y�z

�ߑO6���N���B

�͂�����B

�܂��́A11�19�{��ł̍u���Ŏg�p����PPT���f�����܂����̂ł����p���������B

��  �@��BD041119s.zip �@�@-zip 2.71MB

�@��BD041119s.zip �@�@-zip 2.71MB

����PPT�́A11�17�����ł̍u���Ŏg�p����PPT�̂��ƂƂȂ��Ă�����̂ŁA3���ԃo�[�W�����ł���i�����ł�1����30���ł������j�B����Ƀ~�[���_����M���̍\���ւ�������4���ԃo�[�W�����ɂȂ�B

�I�j�o�o�����鏗�����|�����̐g�̐������߂��|

�I�j�o�o�����鏗�����|�����̐g�̐������߂��|

�O������i���j

2004�N9��20��

������

756�~�i�ō��j

���̖{�ɂ͋������ꂽ�B

Sense of Wonder �ł���B

�킽���́A���l�̑��B�i�܂�u�̂��v�Ƃ��Ă̏��i�������ҁ��ɔF�߂��邱�Ɓj�̂��Ƃ��l����Ƃ��A�i���j�̂悤�ȃg�|���W�[���g���Ă��邱�Ƃ͑O�ɂ��������B

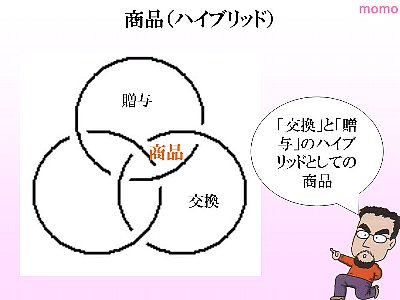

����ɂ́A���i�����^�ƌ����̃n�C�u���b�h���Ɨ������Ă��邱�Ƃ��B

�ŋ߂́A20���̋Y���ɏ������悤�ȁA�E�l�����ݏo�����i�̓������l���Ă��鎞�Ԃ������̂����A����͂Ȃ��Ȃ��ʓ|�Ȃ��̂Ȃ̂��B

�Ȃɂ��낻���́A�����̌����z�����^�̌�������荞�݁A�����ď��i�Ƃ��Ďs��ɕ����߂��Ă���i���i�ɐl�i���h���Ă��܂��j���ƂŁA�����̌����Ɋ�Â��Đ��Y���ꂽ���i�Ƃ͂܂����������ȉ��l�ݏo���Ă��邩�炾�B

�����20���ɏЉ���w�H�̒ė����~���x�i���v

�ҁj�ɏЉ��Ă���A�H�́i���y�́j�B�l�����̂��ƂŋC�Â����̂́A�ނ�́A�n�C�f�b�K�[�̋Z�p�_�i�Z�p�͏o�Ł|�����炸���̂�I��ɂ����j�Ƃ͈Ⴄ�Z�p�i�A�̋Z�p�j�������ď��i�ݏo���Ă�����Ă��Ƃ��B

���Ƃ��A�ݖ��□�X��݂�́A�����ŏЉ��Ă��鏤�i�́A�X���[�t�[�h�ƌĂ�Ă�����̂ŁA���Y���ł���A����ł���A�������y�̎��Ԃ��o�ď��i�����ꂽ���ƂŁA����ȑ��݉��l�������Ƃɐ������Ă���B

�������͐E�l�I�Ȃ��̂ł��邱�ƂŁA�����̌����̑ɂɈʒu����i���̂��ߑ�ʐ��Y�͂ł��Ȃ��j�̂����A���̐E�l�I�Z�p�Ƃ́A�n�C�f�b�K�[�̋Z�p�_�ő����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Z�p�Ȃ̂��i����A�n�C�f�b�K�[�̋Z�p�_�����邩�炱���߂܂��邱�Ƃ��ł���Ƃ����ׂ����j�B

�܂�A�w�H�̒ė����~���x�ɏЉ��Ă��鏤�i�ƋZ�p�ɋ��ʂ��Ă��邱�Ƃ͈ȉ��̂悤�Ȃ��Ƃ��A�Ǝv���B

�E�����̏��i�́A���R�����R�̖@���i���y�ł���j�ɂ���āA�o�Ł|������̂ł���B

�E�����̏��i��x�Ƃ����Ƃ��A�����̕x�͂Ȃɂ��v�ʉ\�Ȃ��̂Ƃ��������A�p�b�Z�[�W�i�߂��z�����Ɓj������A�ڂɂ݂�����̂Ƃ݂��Ȃ����̂̋��E�Ɍ����悤�ȁA���R�E�Ɛl�Ԃ̑��ݍ�p�ɂ��x�Ƃł���������̂ł���B

���̂��Ƃ��킽���́A���J���̌����E�|�z���E�|�ے��E�̃g�|���W�[�ɂ����邨����A���̉x�y�i���҂̉x�y�j�ɂ�������̂��낤�A�Ǝv���Ă���B

���̉x�y���A�킽���͍H�Ɖ������ȑO�̈��̂悤�Ȃ��̂��Ɨ������Ă����B

����́A�o�Ł|�����炸���̂�I��ɂ����̂ł͂Ȃ��A��̎����R�̗͂����N����悤�ɁA���J�Ɏ��������邱�Ƃł���B�i����Ӗ��l�H�I�Ȏ��R�̎��R���j

���������j���̊W�ł���B

�����������R�ɑ���Z�p�̂�����ł���B

���������A���J���̂������̏��̉x�y���A�킽���͒j�ł��邪�̂ɁA�{���ɗ����ł��Ă���̂��ǂ����͊m�M�������̂��B

�����ɁA�I�j�o�o�����鏗�����|�����̐g�̐������߂��|�Ȃ̂ł���B

�킽�����A�ŋ߂̃~�[���_�̐����Ŏg���Ă���u�Ȃ��肽�����v�Ƃ������t�������ɂ͂���i���ꂾ���ł����J�����_���͓I�ł���̂����j�B

�����ċ����ׂ��g�̂̃��A���e�B�B

�j���̊W�̕x�B

�킽���́A���̖{��ǂ�ŁA�w�H�̒ė����~���x�ɂ���������E�l�̌��t���v���o�����B

�w�v�w�͈ꏏ�̕z�c�ŐQ�Ȃ��Ă͂��߂��x

�i�킽���͂��̌��t�ɂ��u���̉x�y�v�Ɣނ�E�l�̉A�̋Z�p�Ƃł��ĂԂׂ����̂̓��ꐫ�������Ă���j

���̖{�́A���̉x�y�ɂ��ď����ꂽ�{���A�Ƃ킽���͌������Ă��܂��������A���̖{��ǂ����̈ӌ��������Փ���}�����ꂸ�ɂ���B

����͌��Z�p�i�u�����H���Ƃ����Y�Ɓv�j�ɂ����āA���R�ɑ��鏗�̉x�y�Ƃł��ĂԂ��Ƃ̂ł���Z�p�Ƃ����͉̂\�Ȃ̂��낤���A�Ƃ�������ɂȂ���̂����A���`����Ă���_�Ƃւ̃V�t�g�Ƃ͉������A���̖{���I�ȋZ�p�_�̂Ƃ���Łi�n�C�f�b�K�[�I�ȈӖ��łł���j�₤���ƂɂȂ邾�낤�A�ƍl���Ă��邩�炾�B

�Ƃ������ƂŁA�����̂킽���͋{��֔�ԁB

JAL1883�ց@�����H�c�@9:05���@���@�{��@10:50���ł���B

7��45���ɂ͎�����o�����B

2004/11/23 (��) �@�� ��

�y����ƈ�{�E�e�z

�ߑO5��22���N���B

�͂��ԂB�ł��Â��Ă悭�킩��Ȃ��B

���āA�悤�₭��e���e�̈�{���E�e�ł����B

����͘A�ڂ��̂ŁA���ݕ�����������s���Ă���u���z�R�X�g���v�Ƃ����G�����Ɍf�ڂ���Ă���B

�������F�l�̂��ڂɂ����鎖�͏��Ȃ����Ǝv���B

�Ȃ̂ŁA���܂ł̘A�ڕ��͓��T�C�g�œǂ߂�悤�ɂ��Ă������ƍl���Ă���i�܂Ƃ߂�̂͗������{�ȍ~�ɂȂ邾�낤���j�B

����͘A�ڂ̍ŏI�����̂ŁA�Y�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������̂�����ǂ��A����ȕ��ɂ��Ă݂��B

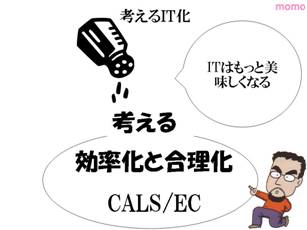

���l����IT��

���Ă��̘A�ڂ̍Ō�ɂЂƂ����A�u�M����IT���v�̃R�c�������Ă������B

����͂ƂĂ��ȒP�Ȃ��Ƃ��B

����́A���܂ł̌������ƍ������ׂ̈�IT���ɁA�u�l����v�Ƃ����X�p�C�X����U�肷�邱�Ƃ����ł����B

�@

IT���ɂ�������ł��錾�t�i�~�[���ł���j���A�R�~���j�P�[�V�����E�c�[���ł������A����͌������ƍ��������u������B

�������l���Ă݂ė~�����i�����ɋC�����͂����j�B

���t�̓R�~���j�P�[�V�����E�c�[���Ƃ��Ă̖������z���āA�l�ނ̗��j�ジ���Ɓu�l���邽�߂̃c�[���v�ł������Ƃ������Ƃ��B

�����IT���ɂ����Ă��u�l����v���Ƃ�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�Ȃ��Ȃ�u�l����v���Ƃ������A�������ɍK���������炷���̂����炾�B

�܂��A����Ȉz�ł���B

���Ȃ�L�����͂��Ǝv���邩������Ȃ�����ǁA�킽���̍��̊����ł́A����͏L�����Ȃ�Ƃ��Ȃ��B

�����āA�킽���̍l�����i���Ƀ~�[���_�Ǝ�̘_���j�����܂藝���ł��Ă��Ȃ����́A���̕������ł͌�����Ă��܂���������Ȃ��ȁA�Ƃ��v���B

����́A�u�����ƍ������v�Ɓu�l����v���Ƃ��Η����Ă���悤�Ɏv���Ă��܂��A�Ƃ������Ƃ��B

���ꂪ�Ⴄ�̂ł���i�����̎v�����݁j�B

�l����IT���Ƃ́A�u�����ƍ������v�Ɓu�l����v���Ƃ̃n�C�u���b�h�ł���B

���̃n�C�u���b�h���ł���v�l�͂������u�N�w�̂���IT���v�̔閧�Ȃ̂��B

�����ăn�C�u���b�h�̎v�z�������A���ƎҒc�̃x�[�X��IT�����\�Ƃ��Ă���B

�ȉ�����̌��e���甲���ł���B

�܂�A���ƎҒc�̃x�[�X��IT���Ƃ́A����Ƃ��ẴN���X�^�[�������_���E�l�b�g���[�N��w�����Ȃ���A�\�����e�Ћy�ъe�Ђ̎Ј����X�P�[���t���[�E�l�b�g���[�N�ɑΉ��ł���\�͂������Ƃ�ړI�Ƃ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

����͎��̎O�̈Ӗ��������ƂɂȂ邾�낤�B

1. �u�����H���Ƃ����Y�Ɓv�ɏ]������S�Ẵ����o�[�̃}���A�r���e�B�i�Y���j�ƐM���̔\�͂̌���

2. ���ƎҒc�̂̐V���������̊m��

3. �����̎��H�ɂ���Đ��܂��u�����H���Ƃ����Y�Ɓv�̐V���������ƐM���̊m��

���̎��A�����҂Ƃ̋����͂ǂ����Ă��K�v�ƂȂ�B

�Ȃ��Ȃ�A�����̂��A�n��Љ���A�������Ƃ��u��v�̑��݂ł���A�e���g���[�����琶�܂ꑶ�݂��Ă��邩�炾�B

�����H���̋@�\�I�{����O��Ƃ������A�s���Љ���A�����҂��A�҂���������ɗ����Ă���̂ł���B

�����Ɉ��ՂɃO���[�o���[�[�V�����i�X�P�[���t���[�E�l�b�g���[�N�ł���ނ��o���̎��{�̗��_�ł���j�������������ނ��Ƃ�A�ނ�݂ɃN���X�^�[�������_���E�l�b�g���[�N����낤�Ƃ��Ă��A�ǂ�������s���邾�����낤�B

2004/11/22 (��) �@�� ��

�y�����z

�ߑO5���N���B

�̓V��͂悳�������i�Â��̂ł킩��Ȃ��j�B

�܂��́A�v���Ԃ�ɎD�y�ł̓Ɖ���J�Â����肵���̂ł��m�点�ł���B

���D�y�Ɖ���@�w�N�w�̂���IT���x �\�l�b�g���[�N�ƐM���ƃr�W�l�X�Ɓ\

�y�����z 12��7���i�j13�F00�`17�F00

�y��u���z 2000�~

�y���z �����27�@940���C��

�D�y�s������k2��7���ړ��������Z���^�[�r��

�d�b�F011-231-4111�@�@http://www.kaderu27.or.jp/ �@

�y����z 45��

�y�T�v�z �u�t�F���m���j

����F�w�N�w�̂���IT���x�\�l�b�g���[�N�ƐM���ƃr�W�l�X�Ɓ\

�E�l�b�g���[�N�_�i���Ƃ�������̌����@�㉺�����č��E����j

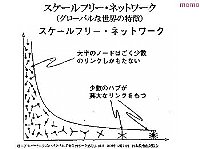

�@�X�P�[���t���[�l�b�g���[�N�̗���

�@�����_���l�b�g���[�N�̗���

�@�K���x�i���ω��K���\�́j�Ƃ��ẴE�B�[�N�^�C�Y

�E�~�[���_

�@���m�̐_�l����u�������^�E���^�E�����̃g�|���W�[�v

�@���^�ƌ����̃n�C�u���b�h�Ƃ��Ă̏��i�i�̂��j

�EIT���_

�@���̋��L���甽�Ȃ̋��L�ւ̋�̍�

�@��̘_��

IT���̗����Ǝ��H�������A���Ƃ�������̕ǂ��甲���o����@�̂ЂƂł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă����A�Z���X�E�I�u�E�����_�[�Ȏ��Ԃ����y���݂��������B

�y��Ó��z ��ÁF���m���X�@http://www.momoti.com

�y���⍇����z

�y�\����z �܂ɂ��1���փ��[���ł��肢�������܂��B

�@ mailto:e-yoshikawa@h7.dion.ne.jp

�@�E�����O

�@�E���

�@�E���[���A�h���X

�@�E���e��Q���̗L���L�̏�A���\�����������B

�y���e��z ���R�ɂ����Ȃ��܂��B

���F5000�~

�D�y�ɂĂ��҂��\���グ�Ă���܂��Bm(__)m

���āA��������q���܂�����ꂽ�̂Œ��Ԃ�����ꌣ���Ă����킯���B

��͕����́B

����i���j�́A������ŁA�����ڂ̓Q���Ⴕ���́��f�����낤���A�r�[���ɂ͂ƂĂ��ǂ������̂��B

�킽���͑��ɁA���D�ݏĂ��Ə����������Ⴊ��������̏Ă����ŁA����3�t�����Ă��܂����B

�����̂͑�D�����B

�b�x��B����́AWeb���������Ă��Ă���Ƃ����������������B

�܂��́i���j��ɓǂ�ł������������B

http://www.kuniomi.gr.jp/togen/iwai/haiburi2.html

�����ɂ͕���������u��̘_���v�ɂ��ď�����Ă���B

�ł́A���̃T�C�g�͂ǂȂ��̃T�C�g�Ȃ̂ł��傤���H

���̕��ł���B��http://www.kuniomi.gr.jp/

������䍑�b���i���y��ʕ���b�j�ł���B

����V�ꎁ���^����Ă���B

���������Ă��܂����B

�����A�w���ꍑ�Ƃɂ��ۂ�x�𒍕������B

�iAmazon�ł͈����Ă��Ȃ��̂͂Ȃ��H�j

�킽���́A�u�����H���Ƃ����Y�Ɓv�Ɋւ��āA���ɒn��^�������Ƃׂ̊��Ă���ǂ�Ŕj���邽�߂̗��_�\�z�̊���c糌��́u��̘_���v�ɒu���Ă���킯�����A�����悤�ȍl���������Ă������������Ƃ́A��������y��ʕ���b�������ł������Ƃ͖��ɂ��v��Ȃ������B

���̍l�����̍���ɂ́A�u�Z�|�F�Z�p�v�i�e�N�l�[�j�ɑ���l����������̂�����ǂ��A���Ԃ�b�Ƃ킽���͓����Ȃ̂��B

�܂�A�n�C�f�b�K�[�̋Z�p�_����ˁB

�w�Z�p�͂��������āA����Ɏ�i�ł͂Ȃ��B�Z�p�͘I��ɂ����ЂƂ݂̍���ł���B���̂��Ƃɒ��ӂ���ƁA�����ŋZ�p�̖{���Ɋւ��Ă܂������قȂ����̈悪�������ɊJ���Ă���B���ꂪ�I��ɂ������ƁA���Ȃ킿�^���̗̈�Ȃ̂ł���B�x

�w�e�N�l�[�̓A���e�E�G�[���i�I��ɂ������Ɓj�̂ЂƂ݂̍���ł���B����͎������g�ŏo�Ł|�����炸������O�ɂ͂Ȃ����́A���������ĐF�Ƃ�ǂ�Ȍ��������Ƃ��Č���������ł��낤���̂��A�I��ɂ������̂ł���B�x

�܂�A�Z�p�̖{���Ƃ́A���R�̎��R�I�v���Z�X�������ĘI��ɂ��Ȃ��悤�Ȗ{�����A�w���R�ɑf��Ŏ��g�݂Ȃ���A�������Ď��R�I�Ƃ͂����Ȃ���肩���ŁA�����ꂽ�{�������݉�������B����͐E�l�����������R�̑f�ނ��ł��낤�Ƌ����ł��낤�ƁA�t�̂ł��낤�ƁA�y�ł��낤�ƁA�ς��Ȃ��x�i����V��j

�Z�p�͏o�Ł|�����炸���̂�I��ɂ����A���ꂪ�Z�p�̖{���Ƃ������̂��B

������A�����ɂ͗ϗ����ق����̂��낤���A�_�����K�v�Ȃ̂��B

�Ƃ������ƂŁA�����͂Ђ����猴�e�����̗\��B

2004/11/21 (��) �@�� ��

�y�㉺�����č��E����݂�z

�ߑO8��03���N���B

�͐��V�ł���B

��ӂ����q���܂������Ă����̂ŁA���i�ɂĈꌣ�B

��V�コ�����炢�������Ă������v���ł���ꂽ���Ē������Q���Ĉ��B

����̗[�������肩��悤�₭�A�]���X������Ă����Ƃ������A�V�i�v�X���������܂��ł��Ă���悤�Ȋ����ɂȂ��Ă����B

�����́A�킽���̍��l���Ă��邱�Ƃɂ��Ă̎��ȗ���I�܂Ƃ߁B

����́u�㉺�����č��E����݂�v

���㉺

| ��i�O���[�o�����ւ̎u�����傫���j |

|

|

| ���i�O���[�o�����ւ̎u�����������j |

|

|

|

|

�����E

| ���i�R�~���j�e�B���ւ̎u�����������j |

�X�P�[���t���[�Ⴕ���̓h�{���ł���B

�X�P�[���t���[�Ƃƃ����_���̃n�C�u���b�h������B

���n��^�������Ƃɂ͊W�̂Ȃ��̈�B |

| �E�i�R�~���j�e�B���ւ̎u�����傫���j |

|

|

|

|

���̌����́A�n��^�������Ƃ��A���Ƃ�������i�C���^�[�l�b�g�Љ�j���㉺�ōl����̂ł͂Ȃ��A���E�ōl�����Ƃ��̉E���̗̈�ɋ��ꏊ�����o���������ǂ����Ă��Ƃ������Ă���B

����͂���Ӗ����R�ŁA�n��^�������Ƃ͎�̑��݂ł���A�e���g���[�����琶�܂ꑶ�݂��Ă��邩�炾�B

�������A��Ȃ菬�Ȃ�O���[�o�����̉e���͔����������̂��u���Ƃ�������v�̓����ł���B

�܂�A�e���g���[�����Ƃ��Ȃ�����A�O���[�o���̋�C���������E���邵���Ȃ��B�i�����ő厖�Ȏ��́A����̓e���g���[���ƃO���[�o�����̃n�C�u���b�h�ł����āA��ґ���̂悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��j

����̓l�b�g���[�N�O���t�ł����A�X�P�[���t���[�ƃ����_���̃n�C�u���b�h�Ƃ��Ă̔����čL���R�сi�E�B�[�N�^�C�Y�j�ł���B

����ł��A���̉E���̗̈�Ő�����A�Ƃ������Ƃ��ǂ�Ȃ��ƂȂ̂����A�Ђ�����l���A������\�ɂ��Ă�����̂������A�����ɂ��鐶���̋��ʐ��������悤�Ƃ��Ă���B

���̂ЂƂ��A����������u���^�ƌ����̃n�C�u���b�h�Ƃ��Ă̏��i�v�̃g�|���W�[�ł���B

����͑����A�����ɂ�����E�l�I�Ȃ��̂����ݏo�����̂��N���Ɏ����Ă���B

�܂肻��́A���R�I�Ȃ��̂Ƃ́u�Z�|�v�i�Z�p�j��ʂ����v�l�I�ȊW�i�N�w�j�ł���̂����A�悤�₭�����ɗ��āA�킽�����ɂ����Ă��������w�I�Ȃ��̂��Ăш�������o����@��Ɍb�܂ꂽ�킯���B

�Ȃ�ƂȂ��Ȃ����Ă����B

�V�i�v�X�B�i�j

2004/11/20 (�y) �@�� ��

�y���z

�A��̔�s�@�͗\�����30���x��ĉH�c��`�ɓ����B

�^�N�V�[�ŋA�낤�Ƃ�����A�^�N�V�[����͒��ւ̗�B

�Ȃ̂ŁA�v���Ԃ�Ƀ��m���[���ɏ���ċA���Ă����B

�������m���[���́A�������ł��Ă��āA����͉H�c���o��ƁA�V���F�A�C���ƕl�����ɂ����~�܂�Ȃ��킯�ŁA�Ȃ�قǂ���͑����B

�l��������͋��l���k�������ɏ�芷���A���w���ԁB

�Ȃ���A���̎肪���������B

���w����͂����̂悤�Ƀ^�N�V�[�B

�^�]��Ƙb������ƁA10��11���̔���͗����Ă���Ƃ����B

����͌i�C�����Ă���ƌ����Ă��邯��ǁA���ł����Ă�Ȃ��ł����˂��A�Ƃ����b�ɂ͎v�킸���Ă��܂����B

���āA�A��̔�s�@�œǂ�ł����{�ł���B

�{���`�̔��X�ŁA�|�J���X�G�b�g�B������łɔ��������̂��B

�w�H�̒ė����~���x���v�i�ҁj�@2004�N11��1���@�A�ϓ����Ɂ@600�~�i�ō��j

�i���ɔŁFAmazon�̌����ł̓n�[�h�J�o�[�ł��݂��邯��ǂ����ɔł͂܂��Ȃ��j�@

���ꂪ�\�z���đf���炵���{�Ȃ̂��B

���������́u���y�v�Ƃ����L�[���[�h�œ��{�̓`���I�ȐH�����������X���Љ�Ă��邾���Ȃ̂����A���̏Љ��Ă�����X�̌������A���Ɂu��̘_���v�Ȃ̂��B

�܂�e���g���[�Ɠ`������n�߁A�����˂��l�߂邱�ƂŁA�ނ�̍�i�i�[���ł���A�݂��ł���A�ݖ��ł������肷��j���e���g���[���z���Ďs�ꉿ�l�������Ă��邱�Ƃ��킩��B

����́A16���ɏ������A���́i���j��̋��ʓ_�Ɠ��������������Ă���悤�Ɏv����B

����́A���i�ɁA��������̐l�i�̂悤�Ȃ��̂��A���ڂ��Ă�����Ă��Ƃ��B�B

����́u�����̌����ł����A�z���g�͔����Ȃv�Ə���������ǂ��A�u���^�̌����v�i����V��j���ƂĂ����������Ă��邱�Ƃ��킩��B

�E���蕨�̓��m�ł͂Ȃ��B���m��}��Ƃ��Đl�Ɛl�Ƃ̊Ԃɐl�i�I�ȂȂɂ����ړ����Ă���B

�E���ݐM���̋C������\�����邩�̂悤�ɁA���Ԃ��͓K���ȊԊu�������Ă����Ȃ��B

�E���m��}��ɂ��āA�s�m��Ȍ���s�\�ȉ��l�������Ă���B

������Ƃ����āu���^�v�ł͂Ȃ��B

������O��Ƃ��Ă��鏤�i�ł͂��邪���^�̌�����s��ł���A�Ƃ������Ƃ��B

������ŋ߂̂킽���́u���^�ƌ����̃n�C�u���b�h�Ƃ��Ă̏��i�v�Ƃ��ł���B

�܂�A�~�[���_�ł����A����Ƒ���̏��̃n�C�u���b�h�Ƃ��Ă̏��i���Ă��Ƃ����A����I�Ɨ���I�̃n�C�u���b�h�Ƃ��Ă̏��i�ł���B

�����������ԓI�Ȑ��i�����������i���A�̍��o�����i�ł��邱�Ƃɂ���āA�t�ɂ���͎�i�e���g���[�j���z���đ��݂ł���̂��낤�B

�y���}���z

�{��Ŗڂ߂�B

�ߑO8���B���V�B

����̓{�E�����O��������A�Ă̒�ؓ��ɁB

������Ղ��g�̂��B

���̃{�E�����O������ǂ��A�Ȃ߂��Ⴂ���Ȃ��B

2�Q�[������������ǂ��A1�Q�[���ڂ͂Ȃ�Ƃ����肪�����ăX�R�A��180����ƁB

�ł�����ŃK�X���ꂽ�B

��Q�[���ڂ͂悤�₭100���z�������x�B

�{�[�����O����đ����ꂽ�B

�G���������������B

�Ȃ����Ȃ��g�̂��B

�Ƃ������ƂŁA���`�����������Ƃ͑�R����̂�����ǂ��A���}���A��̏������B

2004/11/19 (��) �@�� ��

�y�����͋{��ցz

�ߑO6���N���B

�͉J�B

���āA���悢�您�K�ɉ������B

���e�ł���B

����́A�T�C�{�E�Y�g�[�N���C�u��PPT���쐬���A�����̋{��ł̍u����PPT���܂Ƃ߁A���̗]���������̖@���̂悤�ɗ��p���āA�ŏ���2�y�[�W���������B

�Ƃ肠����A�S5�y�[�W�A9000�����l���Ă����̂ŁA���̂܂܂Ȃ�Ƃ����������Ă������B

���A�����͋{��ōu���B

���̌�͑�ȍ��e��܂��Ă���B

�݂邫�����܂���B

�����͊����������l�ł����B

�@���͎��A���m����̂��b��������ƕ����̂͂��ꂪ���߂Ă�������ł��B

�i��������j

�@�ŋ߂̓��m����̓X��Y���̓��e������āA�ǂނ̂ɕK���ł����������̂��b���āA�����Ȃ�ɏ����ł��������ł��܂����B

�@�C���^�[�l�b�g�T�C�g�ɂ����ĐF�X�ȏ��ʼn^�c�҂�Ǘ��ғ��̖��������Ă���ƁA�O���̃n�u��`�̂��b�͐����҂Ɣ��҂̊ԂŒ��Ԃ���̏�Ԃł���䂪�g���ӂ肩�����Ĕ��Ȃ����邱�Ƃ�����ł����B

�@���ꂩ��͂��������������O���[�o���ɐ����邩�A�n�斧���^�ł�����̂��A����Ƃ��S���ʂȌ`�Ői�ނ̂�������ƍl���Ă݂����Ǝv���Ă���܂��B

�@���āE�E�E�����C�Â����̂ł����A���m���b�̓r���ŏ㒅��E����܂������?�@����͂�͂藎��Ƃ���́u�܂��炪�I����Ă��ꂩ��{��ł���v�ƉH�D��E����邱�Ƃ��ӎ����ĂȂ����Ă���̂ł��傤��??

�@�������̎d����q�������Ƃ���A���Ԃ�������u���̏����͐����Ă��܂���v�ƉH�D(�㒅)�������O���Ƃ��Ĉ��������ɂ�������!�Ƃ����Փ��ɂ����Ă��܂��܂���(^^:

�@���̘b����l�ɂ����̂ł����A��������Ƃ��H�D��E����������Ȃ��̂ŗ������Ă��炦�܂���ł������E�E�E

�@���Ђ܂��@�����܂����瓍�m����̂��b����Q���҂Ƃ��Ă�������Ƃ������������ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�݂邫�������� |

�㒅��E���͎̂w�E�̒ʂ�|�̈ꕔ���B

�܂�A������x�́u�v�Z�����v�Ȃ̂��B

������x�Ƃ����̂́A�ŋ߂͂قƂ�ǖ��ӎ��ł�������Ă���킯�ŁA�܂�قƂ�ǖ��ӎ��A�g�̂��o�����^�C�~���O�Ǝd���Ȃ̂ł���B

�V���c�̑����܂���Ƃ��A������|�P�b�g�ɓ����Ƃ��A�܂����̎�̎�@�͐F�X�������ǂ��A�����ł���܂菑���ƁA�������������C�ɂȂ��Ă��܂����낤����A����ȂƂ���ł����ق��B

���ꂩ��A�����ł�PPT������ǂ��A�����̋{��ł̍u���̏k���łȂ̂Łi���͍u�����Ԃ�90���������̂��B���ɏł����j�A�����ɂł�������PPT�͌f�����܂��̂ŁA����ő�p�������������B

O���܂��B

�͂�Ă̎w��Ȏ�����ςł����ˁB

�������D�@���ĊO

�K���Ȃ̂�������܂���ˁB

���t���ԈႦ��

����Ă���ꂽ�Ƃ������Ƃł���

���̗F�l�ɂ������悤�Ȑl������

�P���x��ď���Ă��܂����Ƃ������Ƃł��B

�������ޏ��̏ꍇ

�V�����s�̎����Ƃ�������

�Q�l�ŊԈႦ���̂��Ƃ�����Ă��܂��܂����B

���̌�ǂ��Ȃ������́A�|���ĕ����܂���ł����B

���߉����ɂ����P��

���̌������ɂ�

�P���x��Ď���ɗ��Ă��ꂽ�F�l�����܂��B

�ޏ����킭

�ǂ���ő��}�o�X�����܂ł����Ă�

���Ȃ��Ǝv�����̂�ˁB�E�E�E��

����܂ōs������

�ȏ��\��������ċA���Ă����Ƃ̂��ƁB

���̗F�l�͂���Ȑl������ł��B |

�킽���͎v�킸�����̗\����m�F���Ă��܂����B�i�j

���Ă���i���j�͐���h�����������̃z�e���ł�Sense

of Wonder�ł���B

���C�e�B���O�E�f�B�X�N������z�e���̕������Ă����̂����߂Ă������̂�����ǂ��A�܂�����͋����ɂ͒l���Ȃ��B

���͉E���Ɏʂ��Ă���}�b�T�[�W�`�F�A�݂Ȃ������̂��B

�ł�����}�b�T�[�W�`�F�A����Ȃ��ȁB

���R�Ƀx�b�g�ł��Ȃ���B�x�b�g�̓L���O�T�C�Y�̂ł�����W�x�b�g�������B

�킩��l�͂��邩�ȁB�킽���͐��������ċA���Ă��āA����ŌߑO3���܂ŐQ�Ă��܂����̂��B

�܂��A�C���͈����͂Ȃ������B

�Ƃ������ƂŁA���������̃o�b�N�������ɂł�����B

�q�h�l�nWA

2004/11/18 (��) �@�� ��

�y�x���ڊo�߁z

�x���ڊo�߁B����9�����߂��Ă���B

�͂�����B

��ӂ͋{�肩�炨�q���܂������łɂȂ�ꂽ���Ƃ�ǂ����ƂɁA���i�������؉��ƁA�킽���̐R�[�X�i���A�Ԗ����A�F�����g�����݂܂������B

���ɂ͒��x�A�t�������R�I�����̂����~���������Ă��āA�킽�������́A���~���̃J�E���^�[�ɐȂ����A�ޏ��̌|�������Ŋy���݁A���R�I������Ă��q�l���A��ꂽ��́A���X�̂����܂ŁA�ޏ��ƌ|�ɂ��Ă��ꂱ��b���Ă����B

�ޏ��̌��t�ɂ��Ă��D�~�͂ƂĂ������[���B

����͌|�Ƃ��Ă̌��t�ɂ��Ă��B

���ɁA�킽���̂悤�Ƀl�C�e�B�u����Ȃ����̂��A�]�˕ق낤�Ƃ���Ƃ��Ɋׂ�₷���v�����݂Ȃ͖ڂ�����̂������B

����Ȃ��̂�����A�ˑR�A�ޏ��ɍu�������Ă��炨�����A�ƂЂ�߂����i����1��22���̐V�N��̑O�ɂ��A�V�t�u����̎��̃Q�X�g�Ƃ��Ă��Ăт��邱�ƂɂȂ邾�낤�j�B

���łɁA�����̔ޏ��̃X�P�W���[���ƁA���̗\����m�F���āA12��18���i�y�j�ɁA�����́i��{�I�ɂ́u�@��G�N�X�e���V�����J���b�W�v�̖Y�N��Ƃ������j�����₩�ȖY�N������邱�Ƃɂ����B

���R�ɔ��R�I����͂킽�����炨���~�������Ă������B

�Q�����������炱���A�ł܂�����Ƃ������Ԃ��߂������Ǝv���B

������11��29�̃T�C�{�E�Y�g�[�N���C�u��PPT�̒��ؓ��B

�ߑO���ɂ�����Ă��܂����B

2004/11/17 (��) �@�� ��

�y@�����z

6��45���N���B

�����͂�����B

����̐V�����B���w�������ė���ꂽ�����A�킽���̍����Ă���Ȃ������̐Ȃ��A�Ƃ��������B

�ؕ��������Ă��������ƁA�Ȃ���A������Ԃ̓����Ȃł���B

�ł��ˁA���t���Ⴄ�̂�B

���Ȃ��͖̂����̗�Ԃł���A�ƗD�����w�E���Ă�����ƁA�p�����������ɂ킽���ׂ̗ɍ������B

����Ɠ����o���͈ȑO�ɂ�����������ǂ��A�ǂ��������A����������Ԃ̓��t���ԈႦ��̂��낤���H

�܂��Ă�A�͂�Ă͑S�Ȏw��̂͂��ŁA�������D��ʂ��Ă����Ƃ͎v���Ȃ��̂�������B

���ǁA����̂����́i���j�̖{�ɂȂ����B

�������܂ܖ��ǂ������̂��B

�{�V�Ўi�́g�t�����K�l�hPHP�V��

�{�V�Ўi�́g�t�����K�l�hPHP�V��

�{�V�Ҏi�i���j

2003�N8��25��

PHP������

714�~�i�ō��j

����́A�{�V���̌��q�M�L�{�̂悤���B

�܂�ōu���̂悤�Ȍ����ŏ�����Ă��邵�A�킽���ɂ͗{�V���̕@�̂̂悤�Ɋ�����B�ړ����ԂɌy���ǂݗ����ɂ͂ƂĂ��悢�킯���B

�킽���͗{�V���������Ă��邱�Ƃ́A�ƂĂ��D�ɗ�����B

����͂����܂ł������̉��ߔ\�͈͂̔͂ł�����ǂ��A������Ă��邱�Ƃ��A�����̌��t�ʼn��߂��邱�Ƃ��ƂĂ��y�ȕ��Ȃ̂��B

���Ԃ��悤�Ȏv�l�̘�ōl���Ă���̂��낤�Ǝv���B

�{�V�t�@���Ȃ̂��A�Ƃ����˂���A�������A�Ɠ����邵���Ȃ��B

�킽���̍u���ł́A�u�o�J�̕ǁv�ɂ������Ay=ax

�Ƃ����]���̈ꎟ��������IT���ɂ������ȃL�[���[�h�Ƃ��āi���f�Łj�g���Ă���B

�܂��A�u���� y=ax ���g���Ă���̂́A�Ղ̈Ђ����悤�Ȃ��̂��낤����ǂ��ˁB

�������10������u�����B

���ꂩ�畗�C�ɓ����āA���т�H�ׂāA���C�ɂ��܂��傤�B

���R�������A y=ax ���g���B�i�j

2004/11/16 (��) �@�� ��

�y�ӂ��ҎႵ���͉ߏ�Ȉ��z

7��35���N���B

�͂�����B

��їl�̂�����V�������̂ƌ��������B

����͂킽����PC�P�[�X�ɂ��Ă�����̂Ȃ̂��B

���܂ł����b�ɂȂ������̂����߂Č���ƁA�����b�ɂȂ����Ȃ��A�Ƃ����L���`�������Ă���B

�����b�ɂȂ������̂͑�ɕԔ[���悤�B

���e���������߂�2�T�ԋ߂����Ԃ��m�ۂ��Ă������B

�ł��A���̎��Ԃ��I����Ă��܂������A�킽���̎茳�ɂ͉����Ȃ��A�Ƃ��������������c���Ă���B

���̌����͏d���B

���Ԃ͂����Ղ肠�����B

�\��̑g�ݕ��͗ǂ������Ǝv���̂����A����Ɖ��̂ɏ����Ȃ��̂��͕ʖ��̂悤���B

�l�^�������킯�ł͂Ȃ��B

���ƎҒc�̃x�[�X��IT���ɂ��ẮA�R���T���e�[�V�����̌o�܂��A�u�����e���A�����������B

��������̂܂����悢�����������B

����Ɍ��e���e���Ċm�F���邽�߂ɁA11�E04�̎����I��������Ȃ����B

�Ƃɂ�����������̑ӂ��҂Ȃ̂��ȁA�킽���́A�Ǝv���B

�܂��A���Ɏn�܂������Ƃ���Ȃ�����ǂ��B

����ł��A����́A������RICOH SolutionWay�@���04�p��PPT�ƁA29���̃T�C�{�E�Y���[�U�[��p��PPT�i18���Y����j�̌��Ă��쐬�����B

����Ȏ��́A�Ƃɂ��������͂��߂邵���Ȃ��̂����������B

�]���X�ɉ�����邱�Ƃ��ˁB

���������A�o���オ����������PPT�Ƃ�����A2���Ԙg���Ƃ����̂�88��������B

���ꂶ��2���Ԃ��Ⴚ�������ɖ�������I

����₱���Ƌl�ߍ��݂����Ȃ̂��B

���̂܂܍u��������Ȃɂ���[�܂邱�ƂɂȂ邾�낤�B

���ꂶ��N�ǂƕς��Ȃ��킯���B

�Ȃɂ��`���Ȃ��B

�����E�E�E�������A�ƍ��v�����B

�Ȃ�ƂȂ��A���e�������Ȃ����R���킩���悤�ȋC�����Ȃ��ł��Ȃ��B

�l�ߍ��݂����Ȃ̂��B

�\�z�̒i�K�ŁB

���Ԃ�B

�u���́A�{����PPT�Ȃ��Œ����Έ�Ԃ����̂��낤���B

����͍������ɍčl���낤�B

�`���邽�߂ɁA�Ȃɂ����̂ĂȂ��Ă͂����Ȃ��B

�̂ĂȂ�������̂��Ƃ��A�`���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

����ȂƂ��͂Ȃɂ���C���ȁB

�����̍u���A��������Ȃ�������ǂ����悤�Ȃǂƍl���Ă��܂��B

����Ŗ{���ɂ�������Ȃ�������A�h�{�����낤�B

�܂��A�����ǃh�{�����������ǂ��̂�������Ȃ��B

�ł�����������B�i�ǂ����Ȃj

�����͌ߌォ�琷���ֈړ�����B

����Ȏ��ɂ͐l�ɂ����Ɍ���B�F�Ɋ��ӂ��B

�Ƃ������Ƃō����̂����͂���̗\��B

�ł��ς�邩������Ȃ��B

�u�K���́A�l���邱�Ƃ���n�܂�v�̂͏��m������ǁA�킽���ɍ��K�v�Ȃ̂́A����������A�Ƃ����P���ȍs���G�l���M�[������B

�K���̏����ȓN�w

�K���̏����ȓN�w

�x���g�����E���F���W�F���i���j

���͓�{���{���i��j

2004�N6��18��

���}��

1890�~�i�ō��j

�ł������{����A����́B

�Ƃ������ƂŁA����̑����B

���́i���j��̋��ʓ_�B

����́A���i�ɁA��������̐l�i�̂悤�Ȃ��̂��A���ڂ��Ă�����Ă��Ƃ��ˁB

�����̌����ł����A����̓z���g�͔����ȂB

�����̌���

�E���i�͂��̂ł���i������l��O���L�҂̐l�i�⊴��Ȃǂ́A�܂܂�Ă��Ȃ��j

�E��������������

�E���m�̉��l�͊m��I�ł��낤�ƂƂ߂Ă���B�v���\�B

�ł�������A���h�Ɏs��Ō�������Ă��鏤�i���B

�ł́A������x���Ă�����̂��ĂȂ낤�B

�d���ɑ��鈤���ˁB

�Ƃ���ƁA���e�������Ȃ��킽���͈�������Ȃ��̂��낤���B

�킽�����g�͉ߏ�Ȉ��̂������Ǝv�������̂����B�i�j

��

�����m���X�ސ���

(c) Copyright TOSIO MOMOTI 1998-2004.All

rights reserved.

�C���f�b�N�X �bSelf Talking INDEX| �����̋Y�� | 2004�N11���O���� | 2004�N12���O�����b���쌠�b�X��փ��[��

�b�������ޒʐM�bAbout���m���j�b�_�E�����[�h�b�ˑ������N�b�X��o���b

![]()

�]�Ɖ��z

�ꕶ�����̗�

�Y���ꂽ���{�l

�����̔���

�t�B���\�t�B�A�E���|�j�J

���ƌo�ς̃��S�X�\�J�C�G�E�\�o�[�W���V

�Ώ̐��l�ފw�\�J�C�G�E�\�o�[�W���X

���ꍑ�Ƃɂ��ۂ�

�@��BD041119s.zip �@�@-zip 2.71MB

�I�j�o�o�����鏗�����|�����̐g�̐������߂��|

�{�V�Ўi�́g�t�����K�l�hPHP�V��

�K���̏����ȓN�w

![]()