FROM MOMOTI.COM

サイボウズOffice10へのバージョンアップをやりませんか。

サイボウズOffice10へのバージョンアップをやりませんか。

2019年03月03日|お知らせ

2006年11月05日(日) Tweet

Googleの純粋贈与仮説―普遍経済学的アプローチ。

午前6時50分起床。浅草はくもり。

Radical Trust

Web2.0 meme にある「Radical Trust」(過剰な信頼)は、私の最大の関心事だ。私たちが享受しているGoogleのサービスの殆どが無償であることは、Web2.0にある過剰な信頼を象徴しているように思う。

Web2.0 meme にある「Radical Trust」(過剰な信頼)は、私の最大の関心事だ。私たちが享受しているGoogleのサービスの殆どが無償であることは、Web2.0にある過剰な信頼を象徴しているように思う。

その本質は技術に対する信頼なのだろうが、今回はGoogleは純粋贈与である、という仮説をたてて、 「Radical Trust」(過剰な信頼)について考えてみようと思う。

Googleのサービスは、無償であるだけではなく、表面上は見返りさえ求めていない。つまりそれは、単なる贈与ではなく、純粋贈与に近い――というかそのものに(私たち=ユーザーには)思える。私の場合、Google AdSenseを利用しているので、毎月お小遣いさえいただいている有様なので、なおさらなのである。

贈与

贈与は互恵的な関係であり、極めて日常的なものであり、つまり人類がESS(進化的に安定な戦略)的に獲得した特徴なのだと(私は)考えている。

「ギブアンドテイク」「おたがいさま」「もちつもたれつ」で表現されるように、日常生活でも親切にはお返しをし、ひどい目にあわせた相手には仕返しをしながら、私たちは互恵的な協力関係をつくっている。

つまり贈与であれば、それはお返しというかたちで円環をつくり、人間的な関係(信頼)をつくることができる――贈与の原理。

普遍経済学

多くの無償提供を謳い文句にするビジネスモデルは、この贈与を基底として、「お返し」に交換を求めている。しかしそのことで、その人間的な関係の円環を断ち切ってしまう。

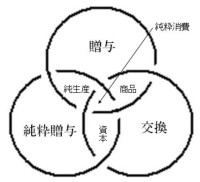

つまり、贈与を交換に転換させるスキームを持つビジネスモデルは、そのシステム内に純粋贈与を孕めないことで「限定経済学」的なのであり、贈与‐交換‐純粋贈与の関係が、ボロメオの結び目のごとくバランスを保った「普遍経済学」(バタイユ)からは程遠いものとなる。それは結局、人間的な信頼関係を持てない(持続できない)。

たとえば、公共事業という産業の行っている地域貢献は、見返りを求めることで贈与ではあるが、その見返りが工事の受注という交換が見え見えなことで、市民社会との信頼の関係改善は難しいままだ。

純粋贈与-神の領域

一方Googleときたら、(私は)Googleに(直接的に)お返しをしたことはないし、Googleとなにかの交換関係(売買関係)を持った覚えもない。ただGoogleの提供する無償のサービスを享受しているだけなのである。(多くの方々もそんなものだろう)。それを純粋贈与(お返しを求めない贈与)と呼べるのであれば、Googleは今、神の領域にいることになる。

交換‐純粋贈与‐資本

そしてさらに興味深いのは、Googleの収益構造は99%以上が広告料収入であり、それはGoogleが「交換の原理」抜きでは存在し得ないことを意味している。Google AdWordsはマーケット・メカニズムそのもので動いている(広告料はオークションで決まる)。

純粋贈与と交換の間に生まれるものが「資本」であるならば、確かにGoogleは膨大な資本を持っている(株式時価総額は10兆円を超える)。 しかしこの資本さえGoogleが最初から持っていたものではなく、増やした(増殖させた)ものなのである。

Googleは贈与を行わないのか

つまり、普遍経済学的に考えれば、増殖には、贈与と純粋贈与の交わりが必要だということだろう。贈与は人格的な信頼を孕むことで、価値の増殖のメカニズム(純生産)となる。ではGoogleにおける「贈与」とはなんだろう。

私はそれをインターネットなのだと考えている。それをGoogleは、贈与のシステムをその内部に持たず外部化している、といってもよいだろう。

つまりGoogleは直接的には贈与を行わないのである。人類の持つESS的特長としての互恵性、その延長された表現型としてのインターネットに自らを置くことで、贈与のメカニズムを得てしまっているようにみえる。

贈与の本質-インターネットの精神文化

その贈与の本質を、今は「インターネットの精神文化」であるとだけ仮説的に記述しておこう。

- 自発性(ボランティア)

- 草の根(グラスルーツ)

- 開放系(オープン)

Googleの商品

であればこそ、インターネットという贈与のシステムと、交換(資本の原理・消費社会)の間に、(今のところ)Google唯一商品ともいえる Google AdWordsが生まれ得る。これは具体的であり、わかりやすい商品である。

わが社の商品は信頼ですとか、安心ですとかの抽象性を持たないことで、 Google AdWordsは交換の原理(マーケット・ソリューション)に歓迎され易い――つまりGoogleは機能しか語らないのである。

そしてそれは、コンシューマー(Googleのサービスの享受者)からの(直接的な)対価の回収ではないことで、Googleが孕んでいる「交換の原理」を覆い隠している。つまりGoogleにおいては、むき出しの資本の原理が、われわれには(直接的には)みえないのである。

三位一体の企業 - Google

Googleを過度に賞賛するつもりはない。けれども、このように考えていくと、Googleは、純粋贈与を孕んだ、三位一体モデルの企業ということができるかもしれない。(たぶんそれは、Googleが意図したのではなく、インターネットに身を置くことで、偶然にそうなったのだと私は考えているが)。

予想される反論といいわけ

しかしそれさえ、人々を消費にかりたてているだけではないか、純粋贈与(見返りを求めないサービス)は、資本が大きいところ(つまり金持ち)でないと出来ないのではないか、という批判も予想される。さらにいえば、Googleの純粋贈与は、純粋贈与のようにみえるだけではないか、といわれるかもしれない。これらについては、私もそう思うところがある、というのが正直なところだ。

今回の記事は、仮説的に、Googleは普遍経済学的な企業である、かもしれない、という出発点を示してみたに過ぎない。つまりもう少し考えてみる価値はある。たぶん今後もGoogleの純粋贈与仮説については言及することとなるだろう。

それは、Googleが(偶然につくった)この奇跡のようなバランス(ボロメオの結び目)は、いつまで維持可能なのだろうか、ということでもある。それが1年なのか2年なのか3年なのか、それとも10年なのか、それとも明日崩壊するのかは、今の私にはわからない。

投稿者 momo : 2006年11月05日 09:12 : Newer : Older

このエントリーのトラックバックURL

https://www.momoti.com/mt/mt-tb.cgi/444

普遍経済の中心にあるもの from HPO:機密日誌 (2009年02月01日 09:34)

ももちさんのポロメオの結び目、普遍経済学について漠然と考えている。中心にくるのは「欲望」ではないかと浮かんだ。 universal_econ.doc 昔... ...

コメント

私も贈与giftと交換berterについてしばし考えているのですが、「純粋贈与」っていうのがどうもぴんとこないんです。贈与が相手に負債を与えたりすることで、お返しという結果が帰ってきてしまったら、それはもう贈与じゃなくて、交換なんじゃないでしょうか?交換の体系に組み込まれてしまったら、贈与は、贈与じゃなくなってしまうのであって、だからその意味では贈与に「純粋」もなにもないのではないか、と私は考えています。浅はかかもしれませんが、その辺の所をどうお考えなのか聞かせてもらえたら幸いです

投稿者 kota : 2007年07月03日 06:17

>Kotaさん

コメントありがとうございます。

〈贈与/交換〉のバイナリーは、時間軸でみるとわかりやすいかと思います。

・贈与はお返しに時間がかかる。

・(経済的)交換は即時である。

この時間軸の強調については、「5月16日「個人の活性化―人材と技術―」研修会での講演用PPT」

http://www.momoti.com/blog/2007/05/516ppt.html

で書いていますのでご参照いただければ幸甚です。

そしてそれは〈共同体性/資本の原理〉のバイナリーにもつながるかと思います。

純粋贈与はとりあえず「自然」を置いてみるとよいかと思います。それは贈与を増幅する装置と考えています。

・農業における土地

・漁業における海

・ITにおけるインターネット(これには異論もあるでしょうが)。

投稿者 momo : 2007年07月03日 09:03

お返事ありがとうございます。

時間軸の強調についての文章ですが、参照させて頂きました。

そうですね、何か贈り物をした時、見返り返ってくるまでには時間がかかりますよね。

私が思うに、それでも贈与が、時間の中で、宙ぶらりんになっている状態にあるだけで、やはり見返りが返ってきてしまった時点で交換の体系に組みこまれているんじゃないか、どうしても納得できない部分があります。

贈与が可能なのは、時間を与えて、贈与を忘却させることだけだというデリダの議論("Donner le temp"で展開)を考えるとなおさらです

私もバタイユの普遍経済学についての本を読みましたが(『呪われた部分 有用性の限界』ちくま学芸文庫)、バタイユのいうような普遍経済学というのは、太陽が朽ちるまで続けられるような交換体系のことなのではないでしょうか? ”純粋贈与と交換の間に資本が生まれる”と書いてあったのですが、バタイユの言う意味での太陽(自然)の贈与は交換とは合いまみれるものではないと思います。バタイユの言うように資本が「無限に発展することを望む非人称的な意思」(p114)だとするならば、太陽の与えてくれた自然から頂いた財を消尽(=使い果たすこと)するサイクルとは相いれないものだと思います。

あと、貨幣を手に入れることが目的なら別ですが、貨幣という媒介を通すると、交換には時間がかかるような気がします。たとえば、私が5時間働いて5000円の賃金を受け取ったして、私の目的は5枚の紙幣ではなくて、5000円で食べ物なりなんなりを手にすることが目的なわけですから、買うまでに時間がかかってしまうってことです。それを考えたら経済的交換も即自的なものとはいえないのではないのでしょうか?

すいません こんなに長く不躾な文章を書いてしまって。でもどうしてもなっとくできないんです

投稿者 kota : 2007年07月05日 21:40

>kotaさん

コメントありがとうございます。

たぶん、ことばの定義的なもで悩まれているのだと思うのですが。

贈与を贈与的交換

交換を経済的交換

と私は理解しています。

この理解で言えば、贈与も交換も「交換」です。

ただ動いているメカニズムが違います。

→談合と一般競争入札の違いです。

これは一般的な経済学からの理解で、つまり限定経済学ですね。

その範疇で世界を理解できるのならそれでいいのだと思います。

ただ私はそれだけでは理解できないものがあることで普遍経済学を援用しています。それは〈贈与/交換〉のバイナリーというよりも、純生産と商品の関係性により興味がある、ということです。

投稿者 momo : 2007年07月07日 10:51

ありがとうございます。その通りで、定義的なことで悩んでおりました。

関心ある事柄ですので、これからもまた拝見させて頂きます。

投稿者 kota : 2007年07月15日 23:55

コメントを送ってください