FROM MOMOTI.COM

サイボウズOffice10へのバージョンアップをやりませんか。

サイボウズOffice10へのバージョンアップをやりませんか。

2019年03月03日|お知らせ

2007年05月25日(金) Tweet

建設業と公共事業とWeb2.0。

午前5時起床。浅草はくもり。

トラックバックとして

先に書いた宮崎での講演に関して、ハッシー(うり坊のひとりごと)さんが、『昨日の「防災マップ公開セレモニー」の〝気づき的〟報告』 という記事を書いてくれた。

彼は、私のことを師匠と呼んでくれているので、感想ぐらいは書いておくべきだろうな、と思ったので、このエントリーを書くことした。(ブログらしく、トラックバックとして)。

2007/5/26.追記:トラックバックがエラーになっている。

「http://your.page.addr/diary/diary-tb.cgi/820」へのトラックバックは失敗しました: HTTP error: 500 Can't connect to your.page.addr:80 (Bad hostname 'your.page.addr')

ハッシーさんのブログの設定ミスじゃなのか。

これは目的なのだろうか

ハッシーさんの記事は、全体としては大変よく書けていると思う。けれど、気になるのはやはりここだろうね。

制約理論(TOC)の生みの親である、エリヤフ・ゴールドラット氏は、企業の目的を、「現在、および、未来にわたって、

お金を儲けること」と定義しています。かって、アメリカで、「TOC は拝金主義的である」という批判が出たり、また、日本の 某大学の某教授は、「TOC は唯物論的である」と発言されたりしましたが、ゴールドラット博士のこの定義は、企業が良き市民として公序良俗を 守り、環境問題に配慮し、正しく納税し、雇用を確保するように努力するというようなことは当然なことで あるという前提の下で、そのエッセンスを求めてゆ くと、「現在、および、未来にわたって、 お金を儲けること」という定義は理解できるのである 。

唯物論

「TOC は唯物論的である」ということは、たいした問題じゃないだろう。(私は)私自身が唯物論者であることを自覚しているし、そんな私からみれば、TOCは(唯物論というには)網目が大きすぎて、どこの大学教授か知らないが、持ち上げ過ぎである。(笑)

そもそも唯物論でなにが悪い、というのが私の立場だしね――詳しくは『「野生の思考」 (クロード・レヴィ=ストロース)』でもどうぞ。

ただ、『企業が良き市民として公序良俗を

Web2.0の普遍経済学

これはいってみればWeb2.0 meme が Radical Trust(過剰な信頼)の存在を前提にしている、ということと同じである。

これはいってみればWeb2.0 meme が Radical Trust(過剰な信頼)の存在を前提にしている、ということと同じである。

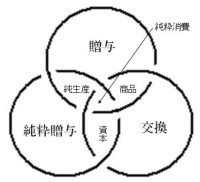

しかしその Radical Trustを担保するために、Web2.0(というかGoogle)は、交換(経済的な交換――つまり利益の追求)ばかりではなく、純粋贈与と贈与をもつ普遍経済学モデルで運動している、ということだ。

――そしてそれが重要なのは、「信頼」は経済活動においてもメタ情報だからでしかないからだが――そのことを私は強調してきたに過ぎない。

「信頼」については、ハッシーさんがブログの後半部分で引用してもいるが、それを如何につくりあげるかに我々は汲々としてきたのであって、公共事業という産業に、信頼(Radical Trust)は前提としては存在していない――ことに気づいて行動しましょう、と私は言い続けてきたに過ぎない。例えば「Googleの三位一体モデルと農業の三位一体モデル。」

公共事業の信頼と普遍経済学

だからあえて(私は)、公共事業という産業のために、(Web2.0から)普遍経済学モデルを援用している。

だからあえて(私は)、公共事業という産業のために、(Web2.0から)普遍経済学モデルを援用している。

それは如何にすれば公共事業という産業はWeb2.0と同じように信頼(Radical Trust)をベースとした産業足りえるかを、(逆引きのように)思考するためにである。

そしてその思考の基底をなすものが、今回の私の講演主題であった「目的と目標」の違いの強調でしかない。

つまり、『企業が良き市民として公序良俗を

TOCはメタ情報の上に成り立つ

(ハッシーさんの説明によればだけれども)メタ情報としての信頼がなければTOCのいう目的は機能しないだろう。

もしハッシーさんのようにいえるのであれば、TOCはこれらの問題をカッコに入れて端折ってしまっているだけであって、それは理念(哲学)がない、若しくは理念(哲学)をカッコに入れてしまっている、といわれてもしょうがないだろう、と(私は)思う。 つまりTOCのいう目的はやっぱり目標でしかないのだ、と(ドラッカーに親しんできた私は単純に)そう思える。

つまり公共事業にTOCを導入しても――それは手段としては優れているかもしれないが、「普遍経済学モデル」で考えたときの「目的」を補うことはできないだろう。(それはCCPMがなぜ桃組のメンバーから普及していったかを考えればよいだろう)。

理念と目的をもって情報を発信すること

だから問題は、では我々は如何にして、『企業が良き市民として公序良俗を

それは二クラス・ルーマン流にいえば、情報を発信するすること、でしかない、と(私は)考えている. それも理念と目的をもって。(つまり、やっていないことは情報として発信できないのは当然のことだもの)。

投稿者 momo : 2007年05月25日 06:05 : Newer : Older

このエントリーのトラックバックURL

https://www.momoti.com/mt/mt-tb.cgi/1087

コメント

ご助言 ありがとうございます。

今朝も、このページからスタートできました。

非貨幣経済がどこまで進むのか、凡人のわたしに

は想像もつきませんが、これからも地道にわたし

に(が)できる、草の根活動をボチボチと展開し

たいと思います。

投稿者 ハッシー : 2007年05月26日 05:52

>ハッシーさん

おはようございます。

非貨幣経済ではないのですね。

それはたぶん無料経済への圧力とでもいうものだと思います。

そんな圧力の中で、私達は如何に時給850円から脱却できるのか。そんな思考ですね。

投稿者 momo : 2007年05月26日 07:00

コメントを送ってください