FROM MOMOTI.COM

サイボウズOffice10へのバージョンアップをやりませんか。

サイボウズOffice10へのバージョンアップをやりませんか。

2019年03月03日|お知らせ

そっくり館キサラで大輪教授をみた。(新宿3丁目)

午前7時起床。浅草はくもり。昨晩は、宮崎地区建設業協会青年部の皆さんと、そっくり館キサラで夕餉。研修で2008NEW環境展に来られたのだ。今日は福島建協までいかれるという忙しい合間の新宿で、あたしはそこにおよばれしたのである。

新宿とものまね

あたしにとっての新宿は、浅草からは遠い東京でしかなく、余程の用事がなければ出掛けない処だし、そこでのあたしはまるっきしの〈異邦人〉なのだ。

その新宿にある「そっくり館キサラ」というのは、その名の通りものまねショーの店で夕餉もとれる。しかしそれは浅草的な夕餉とは違う時空であることで、あたしはやっぱり異邦人なのである(浅草は民謡ショーの「追分」だものね)。

あたしは演芸が身近にある街に住んでいて、芸人がそのへんに居る生活をしているけれど、「ものまね」という芸を意識したことはなかった。それは浅草的には「形態模写」とか「声帯模写」であり、つまりは声色であり「物真似」という色物である。つまり寄席では主役を引き立てる重要な脇役であっても主役ではない。

キサラ

しかしキサラのそれは寄席芸とはあきらかに違う。テレビを前提にした芸だからだと思うが、より派手でエンターテインメント化していた。なによりもそこでは「ものまね」が主役なのであって、合間に入る漫才やピン芸人が色物化している、というよりも出し物全部が色物なのである。だから緊張と緩和の対比がない。ショーの間(というか飯を食っている時間も)はずっと緩和のような案配なのだ。

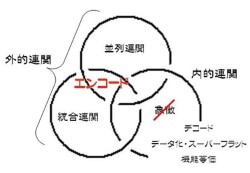

ただ「ものまね」をシミュラークル――オリジナルなきまがいものの世界――と呼ぶのは容易だろうが、もちろんオリジナル(真似をする対象)というデータベースはあるけれど、それは日本人的な創造性(象徴の一部否定)が機能するひとつの芸になっていて、あたし的には非常に面白く、楽しめた時間ではあった。

ただ「ものまね」をシミュラークル――オリジナルなきまがいものの世界――と呼ぶのは容易だろうが、もちろんオリジナル(真似をする対象)というデータベースはあるけれど、それは日本人的な創造性(象徴の一部否定)が機能するひとつの芸になっていて、あたし的には非常に面白く、楽しめた時間ではあった。

ただこの手の芸は、どうしても楽しませてくれるものだ、という甘えが見る方に沸くのが常で、その分、つまらないものはつまらないし、ちょっとした間延びが耐えられない空間をつくってしまうのもたしかなので、まぁ、たいへんな芸だなとは思う。

大輪教授

そんな中、あたしが一番気に入ったのは大輪教授というピン芸人さんだった。円周率の覚え方と素因数分解の芸は意表をつかれた。

そんな中、あたしが一番気に入ったのは大輪教授というピン芸人さんだった。円周率の覚え方と素因数分解の芸は意表をつかれた。

ネタが数学なのである。それもπと素数である。例えばπ=3. 14159265358979323846 264…であるが、これを「さーいーよ、イチゴ、92万6535パック」とやるのである(そのあとがまた面白いのだけれどヒミツ)。

フツーは恥ずかしくてできない(というか聞いていられない)芸かもしれないが、キサラの雰囲気の中では「これはありだな」と思ったのだ。つまりこの人の芸には次はどうくるのかな、と客が思う緊張感が少しだけある。

それは「さあ、俺を楽しませてくれ」という「ものまね」に対する態度とは違った心象を客にもたせることに成功している。つまり「ものまね」の間に収まっていることで異彩を放つ芸とでもいうのかね、あたしゃイヒョーをつかれたのである。

|

そっくり館キサラ |

Written by

![]() : 2008年06月06日 09:37: Newer

: Older

: 2008年06月06日 09:37: Newer

: Older

このエントリーのトラックバックURL

https://www.momoti.com/mt/mt-tb.cgi/2091

Listed below are links to weblogs that reference

そっくり館キサラで大輪教授をみた。(新宿3丁目) from モモログ

.jpg)