|

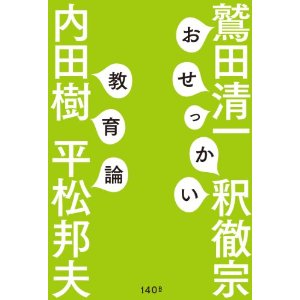

鷲田清一(著)

2010年10月10日 |

大阪の140B より本が届いた。本の名前は『おせっかい教育論』という。この本は四人の賢者?による教育論で、あたしはこのうちのふたりの方は良く知っている。本を買っては読んでいた人で、名前は鷲田清一氏と内田樹氏という。ふたりとも大阪(?)在住の知識人としてはよく知られた方々だ。

それから平松邦夫氏は大阪市の市長だし、釈徹宗氏は大学の教授であり浄土真宗本願寺派の住職である。四人ともしっかり勉強をしてきた人たちである(たぶん)。

この四人による教育論は『おせっかい教育論』と名付けられ、『教育とはビジネスではなく、個人の利益追求でもなく、もちろん商品でもない。その本質は「おせっかい」である』で話しは勧められる、というか話しはこれに終始する。つまり教育はアジールであり経済学なら「普遍経済学」でやらなくちゃダメだと言っている(たぶん)。

本気でそう思っている人は、あたしを含めて何人いるのかは分からないが、みんなそう思ったら中学受験なんかは無くなるだろうな、と思うのだし、将来的に「パイプライン・システム」も機能はしなくなるだろう(ほんとか)。

共同体の原理

でもそうはならないのである。そんな風になったら「共同体の原理」が働くからである。「共同体の原理」は次の様なものであるが、「共同体」というだけあってその維持に全力が傾けられている。それがいやだからそのシステムをあたし達やあたし達の先祖は壊したのである。

- 共同体は農村的「有縁」の世界。安定した同一性をそなえた空間。

- 農業民。定着。土地に人々は結びつき、それを土台として権力は成り立つ。

- 人々を結びつけるさまざまな「縁」でできている。

- 人の社会的地位はその縁によって決定される。

- 強力な「同一性」の原理が働く(縁でできた集団は、自分たちを外の人々から区別しようとする)。

- 個性をならして均質なものにする。

- 排他的な超越する神。「正しさ」を支える法の神。共同体の内部コミュニケーションを維持する。

(中沢新一:『芸術人類学』を要約)

組合の原理

それじゃ何で動かせばいいのか。その答えのようなものが「組合の原理」だろう(一応)。

- 組合は非農業的、縁の作り出す社会的束縛からの自由の空間。平等。アジール。同一性をもたないトポス。

- 非農業民。非定着、無縁。「原始・未開以来の自由の伝統を生きるもの」。(網野善彦)

- 「数の原理」で組織される。年齢階梯性(年齢や年次や受けたイニシェーションの回数など)。

- 「同一性」にかわっての差異を尊重。個性の重視。共同体との断絶

- 霊的ではあるが肉体性をそなえた神。

- 未知のものを表現する芸術の神、文学の神。

(中沢新一:『芸術人類学』を要約)

しかしこんなことは読んでいる人にはお構いなしに世の中は進むのだ。「今現在」というものが過去から作られたものであるわけで、それを元に戻したい人たちの話しは、ちょっと時空を越えて面白い。だけどただそれだけのものであるかのように(あたしには関係なく)この本は終わってしまうのだ。

Comments [2]

No.1四天王寺bonaccioさん

おっと、「X」DAY以前の懐かしい(?)節回しが。そうですね。あんまり、こういうの読み過ぎちゃいけないと思うんですよね。出版される本の数には反してますが。あくまでも漢方薬的位置づけですから。

No.2マイニング・ヒーローさん

P.ドラッカーやアインシュタインを始め多くの外国人が日本の社会性や社会システムに注目されていたようです。

日本における共同体、地域コミュニティが世界のどこと比較してもそれが優れていること、がポイントだそうです。

その裏づけとして、日本に世界最古の文明があったという説があります。最古から試行錯誤して共同体や地域コミュニティをうまくまわす智慧と経験を蓄積してきたというのです。

田中文也さんという「邪馬台国・山陰説」を唱えている方の著書に記されています。