FROM MOMOTI.COM

サイボウズOffice10へのバージョンアップをやりませんか。

サイボウズOffice10へのバージョンアップをやりませんか。

2019年03月03日|お知らせ

派遣切りは当然。

午前7時起床。浅草ははれ。昨晩は退職間近な方と、既に退職されて第二の人生を過ごされている方とご一緒させていただいて、リタイア後の生き方について話したりしていたのだが、昭和20年代生まれのこの方々は、最後の開発主義の申し子、シアワセな世代なのだなと思えた。

あたしは会社をやめて独立したいという相談を受ければ「やめときなさい」ということにしている。それは会社を辞めなさいということではなく、会社を辞めるのをやめなさいということであって、つまり、できる限り会社にしがみつきながら生きなさい、とヘタレな生き方をすすめている。

あたしは会社をやめて独立したいという相談を受ければ「やめときなさい」ということにしている。それは会社を辞めなさいということではなく、会社を辞めるのをやめなさいということであって、つまり、できる限り会社にしがみつきながら生きなさい、とヘタレな生き方をすすめている。

その理由は簡単で、そもそも、ひとりでは生きられないのも芸のうち(@ 内田樹)だからだ(ひとりで生きられるのも芸のうちなんだけれども、それも物凄い芸として)。

けれどなによりも、今は不景気だってことだ。不景気というのは、「ものが売れない」ということであって、「ものが売れない」ということは、供給が需要を上回ってしまっているってこと。つまり、需要<供給、需要<商品なのである。

その何が問題なのかといえば、あたしたちの労働力は商品――労働(働くこと)は商品ではない、労働力(あたしそのもの)が商品である――※1 であることで雇用関係は成立しているのだけれども、売れない商品をつくっている労働力としてのあたしの商品価値なんて暴落するにきまっているのである。

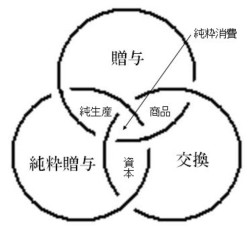

その暴落を食い止めるのは、交換の原理ではなく、贈与の原理でしかないわけで、日本的経営で「社員」が家族(のようなもの)であったのは、贈与の原理が会社組織で機能していたからだ。

その暴落を食い止めるのは、交換の原理ではなく、贈与の原理でしかないわけで、日本的経営で「社員」が家族(のようなもの)であったのは、贈与の原理が会社組織で機能していたからだ。

その慣習は少なくとも日本の企業では今も機能している※2 とあたしは思うので、だから社員でいなさいな、というのだ。

と同時に、構造改革とは、交換の原理の関係が強調される時代であることで「派遣」は生まれた(政治経済的にはネオリベの時代=小泉構造改革)。

派遣は労働力が「商品」であることの強調である。「商品」は「交換の原理」で機能する。※3

だから、会社の経営状態が悪ければ「家族」以外の者から、つまり契約でかたのつくところから切るのは当然のことでしかないだろう(だからと云って「家族」が永遠に安泰であるわけでもないのだが)。

それを否とするなら、それを止めることができるのは「純粋贈与」でしかなく、この(景気後退の)とき、「純粋贈与」とは「政治」なのである。しかし、政治がボンクラなら、派遣も救われない※4 のもまた当然なのである。

※注記

- 交換価値と使用価値と剰余価値。 参照

- 多くの中小建設業は、公共事業が減る中で、まず雇用を守ろうとしたことを考えてみてほしい。

- 交換の原理

・商品はモノである。つまり、そこにはそれをつくった人や前に所有していた人の人格や憾情などは、含まれていないのが原則である。

・ほぼ同じ価値をもつとみなされるモノ同士が、交換される。商品の売り手は、自分が相手に手渡したモノの価値を承知していて、それを買った人から相当な価値がこちらに戻ってくることを、当然のこととしている。

・モノの価値は確定的であろうとつとめている。その価値は計算可能なものに設定されているのでなけれぽならない。 - 私とは私と環境のことである。そしてもしこの環境を救わないなら私も救えない。(オルテガ・イ・ガセット)

Written by

![]() : 2008年12月10日 08:37: Newer

: Older

: 2008年12月10日 08:37: Newer

: Older

このエントリーのトラックバックURL

https://www.momoti.com/mt/mt-tb.cgi/2536

Listed below are links to weblogs that reference

トラックバック

派遣社員側の甘さ 〜チャンスを逃せば苦境に立って当然 from 眞鍋かとりのココだけの話 (2009年01月09日 03:33) 「派遣切りやめろ」要望書を経団連が受取り拒否【JanJam】派遣切り:8労組が経団連に公開質問状 受け取りは拒否【毎日新聞】雇用者vs被雇用者という構図に... ...