FROM MOMOTI.COM

サイボウズOffice10へのバージョンアップをやりませんか。

サイボウズOffice10へのバージョンアップをやりませんか。

2019年03月03日|お知らせ

2006年07月08日(土) Tweet

ミームふたたび。

ミーム再び

午前6時起床。浅草はくもり。Tim O'reillyのWeb2.0 meme という名指しに勇気付けられたわけではないが、最近「ミーム」概念を再び使い出している。

午前6時起床。浅草はくもり。Tim O'reillyのWeb2.0 meme という名指しに勇気付けられたわけではないが、最近「ミーム」概念を再び使い出している。

今日の法大EC最終回では、久しぶりにの右の図を使ってみようかと考えていた。 (クリックすると大きな画像が表示されます)

出展は(↓)である。

ダーウィン文化論―科学としてのミーム |

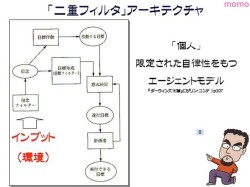

「二重フィルタ」アーキテクチャモデル

この「二重フィルタ」アーキテクチャモデルで、研究者が考察しているのは、ある信念を他のものより受け入れやすくしたり、受け入れにくくしたりしているものはなにか、という、極めて全うなことだし、私もそれを考え続けてきたに過ぎない。

例えば、脊髄反射的でさえある、「反公共事業」というステロタイプな反応は、いったい何なのだろうか、と――地方の疲弊はマスコミの話題にもならない――。

そして、私の興味はずっと「Being Digital」にあった。つまり、私がミーム概念を使うことで考えているのは、ミームがデジタル化され(IT化され)――ミームは人間のものである限りアナログデータでしかない――、人間の身体(脳)からの外在化が進展することで、いったい何が起きるのだろうか、ということだ。

ミームとは、「私」の意思決定をかたちづくるフィルターでしかないのと考えたとき、ではつねに「われわれ」に宿るはずのミームが外在化したとき、われわれはいったい何者になるのだろうか、と。

動物化とIT化

結論めいたことからいってしまえば、動物化(東浩紀の意味で)が進む、ということだろう。

それは当然のことだろう。ミームの有無こそが、〈人間/動物〉を区別する。つまり、ミームが人間の脳に寄生しないのなら、人間は人間ではなくなってしまう。(反公共事業と云うステロタイプな反応も、実は動物的な反射でしかないのではないか、という思いがいつも私にはある)。

つまり、あることをする(決定する)、という目標(信念)の生成が、2つのフィルター(信念フィルターと目標フィルター)を通して決定される、というシステムは、今も昔も変わらない。

そのフィルターは、「われわれ」(スティグレールの意味で)を通して作り出される(個体化)。

しかし、その「われわれ」と「私」の関係が貧困なら、そのフィルターは、ただ反射的な条件付けの仕組にしかならない、ということだ。

市場主義、デジタル化、ネットワーク化の進展により、フィルタリングは、外在化の占める割合が増え、市場のシステムに組み込まれ、マスメディアによる同一化の仕組に組み込まれている。

そこでの私は、ネットワークから指し示される消費者としての「私」でしかない――それに代わる象徴はなくなってしまっている(カルトな宗教を除けば)――。のであれば、そこでは意思決定は反射的なものでしかなくなる。その最も単純で、簡単な例がこれであろう。(Amazonのおすすめ商品)。

私はこれで、『中沢家の人々』を買ってしまった。脊髄反射的に。(笑)

今という時代に、ネットワークにつながった「私」は、ネットワークによる個体化を避けられない。たとえインターネットにつながらなくとも、既にマーケティングによる個体化は進んでしまっている。Amazonの「おすすめ商品」の事例は、マーケティング+ネットワークである。

スティグレールなら、これは「脱個体化」でしかない、というだろうし、フリードマンなら、グローバリズム3.0として賞賛するものだろう。

相対するものは、たいして変わらない

今日は、「考える技術」講座のまとめとして、対極にある二つの考え方を紹介するよていである。

それは、ベルナール・スティグレールの『象徴の貧困』であり、トーマス・フリードマンの『フラット化する世界』だが、その抱える問題が、驚くほど似ていることに気づくだろう。

そして、この対極の止揚のように存在する、日本語で考える「われわれ」の「考える技術」をまとめてみたい、と思う。ま

あ、それもかなり危ういものでしかないけれども……。その危うさとは、じつはスティグレールにもフリードマンにも共通するものだ。

共同体性なき時代の固体化の問題

〈悲観/楽観〉の差異はあるが、「ITが普通にある時代」の問題とはここにある。それは、「私」は如何にして「私」なのか、という問題であり、共同体性無き時代の個体化の問題である。

よりよい自分をつねに求めるという向上心は、実のところ高次の欲望であり、それを持続できるかどうかは自明ではない。この昇華されたリビドーである高次の欲望のことをスティグレールは「象徴的なもの」と呼ぶのだが、それは育み、培わねばならないものなのだ。ところがその教養のための時間を、目先の利益のみを追求する現代のハイパーインダストリアル社会は、構造的に破壊してしまう。技術は発展していくのに、「私」や「われわれ」を向上させたいという動機付けの方が失われていくのである。なぜなら、目下、感性や認知に関わる最先端の技術のほとんどは、すぐに結論を出そうと急ぐ意識の怠慢さを助長させ、人々の行動を画一化する方向で専ら使われているからである。(『象徴の貧困』:訳者あとがき:p243)

そして今回は、「考える技術」が、2つの象徴の一部否定であることを示しておきたい。その象徴とは、スティグレールのいう、「象徴の貧困」という象徴であり、フリードマンのいう「フラット化する世界」という象徴のことである。

投稿者 momo : 2006年07月08日 08:32 : Newer : Older

このエントリーのトラックバックURL

https://www.momoti.com/mt/mt-tb.cgi/120