FROM MOMOTI.COM

サイボウズOffice10へのバージョンアップをやりませんか。

サイボウズOffice10へのバージョンアップをやりませんか。

2019年03月03日|お知らせ

in the right place at the right time―[桃組 秋の勉強会in飯田]での講演内容PPT。

午前6時起床。浅草は晴れ。 2007年11月10日は、[桃組 秋の勉強会(というか飲み会?)in飯田]での講演であった。

- Microsoft Powerpointファイル(ZIP形式圧縮)

→ http://www.momoti.com/data/BD071110.zip - フラッシュ・ペーパー(ブラウザで閲覧できます)

→ http://www.momoti.com/data/BD071110.swf - PDFファイル

→ http://www.momoti.com/data/BD071110.pdf

私の興味の対象

今回の主題は、「CCPM & ワンデイレスポンスの取り組み」であり、砂子組の近藤さんと、第一建設の橋邉さんより事例発表をいただいた。

それを受けての私の講演は、「CCPM & ワンデイレスポンス」については「よくわかりません」というところからはじめた――よくわからないものを知ったかぶりして話してもしょうがないのである。

私の興味の対象は、現場の方々が、「CCPM & ワンデイレスポンス」に打ち込めるような環境は如何にして構築可能なのか、ということでしかない。

つまり「よくわかりません」は、「CCPM & ワンデイレスポンス」を否定しているわけではない。

とりあえずは大きな流れの中で流れて、それ以上のスピードで流れることで独自性を保つ

なぜなら、桃組の戦略は、「とりあえずは大きな流れの中で流れて、それ以上のスピードで流れることで独自性を保つ」(川俣正)でしかなく、「CCPM & ワンデイレスポンス」は、「学習の高速道路」であってよいからだ。

さらに言えば、「携わることによる共同性の意識が、 作品を個人のレベルから、少しずつ集団のものとしてのレベルに肩代わりさせ、責任を 分かち合うようになる」(川俣正:『アートレス』:p45)からだ。

それは(私のIT化理論で言えば)円環をつくりやがてひねりを生み出すことになるだろう。

なので私は、とりあえずは、この高速道路に乗ることをお勧めしている。乗ればあるレベルまでは間違いなくいける。今なら、先行者メリットも享受できる(かもしれない)。

ただ、乗ったとしても、そこにも「大渋滞」はある、という理解は必要だ、ということだ。(この視点がないと、経営は盲目になる。「正解の思い込み」)

だからこそ、「CCPM & ワンデイレスポンス」に打ち込めるような環境は(「CCPM & ワンディレスポンス」に取り組める現場があることは)、如何にして構築可能なのか、なのである。

現場がなければ、その技術も使うこともできないだろう。

in the right place at the right time

現場の方々が現場にいる、「CCPM & ワンデイレスポンス」を学んだ方々がそれを使う現場に居る、ということは、in the right place at the right time (正しいときに正しい場所に居る)ということだ。

建設業の場合なら、入札がちゃんとできること。関係する仕事のときにお客様からお呼びがかかること、そして、今日のような「桃組」のイベントに私が飯田に居ることもそうであるだろう。

これが可能であるのは、まずは相手に認知されていること(コミュニケーション)なのだが、それを強調するのも「桃組」では今更のことなので、言及はしなかった。(今回のPPTで言えば、理念と哲学を持って情報を発信すること)。

このフレーズも、先に紹介しておいた『ウェブ時代をゆく ─いかに働き、いかに学ぶか』(梅田望夫)からの援用である。

それは言ってみれば、(「こちら側」であろうが「境界」であろうが」)「好きなことを仕事として貫くことで食っていけるのか」と言うことだ、と(私は)理解している。

好きなことを仕事として貫くことで食っていけるのか

現場で働けない、建設業を続けられない、「CCPM & ワンデイレスポンス」を機能させる現場がない、というの問題が、「好きなことを仕事として貫くことで食っていけない」ということであるのなら、インターネットと現実の境界で、好きなことをしながら9年間食ってきた私の体験は、少しは説得力を持てるかもしれない。

ただ、現場で働けない、建設業を続けられない、「CCPM & ワンデイレスポンス」を機能させる現場がない、というの問題が、「好きなことを仕事として貫くことで食っていけない」ということでないのなら、私の身の上ばなしは退屈なものでしかないだろう。

「好きなことを仕事として貫くことで食っていこう」とするならば、戦略は、さらなる「高く険しい道」を目指すか、高速道路を下りて道標のない「けものみち」を選ぶのか、だと梅田望夫は言う。

たぶん私のやってきたことは、「けものみち」なのだと思うが、その遣り方をいちいち話してもたいした意味もないだろう。だいたい、好きなことを好きにやってきたのだから、遣り方なんか覚えてもいないのだ。(笑)

ただ「恰も一身にして二生を経るが如く一人にして両身あるが如し」、私の後半の人生は前半部分(建設業で生きていた時代)に比べれば、極端にしくじりが少ないことは確かだ。それはなんなのかな、と思う。

たぶん、この「境界」の時代に「好きなことを仕事として貫くことで食っていく」ことで生きることで、一番大切なのは、目標ではなく、目的なのだろうな、と思う。

桃知商店の第一目的は「IT化を通じて建設業に貢献する」である。売り上げの目標はない。(笑)

お金はいつでも後からついてくる。

と言うことで、この「境界」の時代に「好きなことを仕事として貫くことで食っていく」ことを、いつものように、Web2.0、Googleを事例に、普遍経済学的に考察してみた。(Googkeは間違いなく普遍経済学的に活動してきた。今後もそうであるかはわからないが)。

それは昨日書いた[中小建設業の受注を増やす為の営業戦略―2007年11月9日新南陽商工会議所げん気塾での講演内容PPT。]の後半部分とダブルのだが、今回はそれを、男の失敗(しくじり)として表現してみた。

男の失敗(しくじり)

男が、何かをしくじる原因は、金と女に尽きるだろう。

ましてや経営・ビジネスを主目的とする企業という「贈与共同体」は、最初から金がからむことで、目的と目標を取り違えば、「何人もその家卑の前では英雄足りえず」となる。(つまり「偽装」の内部告発)

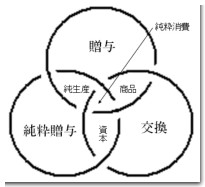

目的を持つには、理念(哲学)がなくてはならない。そのためには、〈私〉が貢献すべき純粋贈与を探す必要があるだろう。

端的に言う。純粋贈与とは人間の無意識的な自然を含む自然のことだ。そして一神教の宗教を信じる人々には、純粋贈与の位置に神がいる。神がいつも〈私〉を見ているのなら、どこかで〈私〉にブレーキをかける。

しかし〈私〉(多くの日本人)には神はいない。神を持たない〈私〉が、「交換の原理」だけで生きるのなら、それは失敗(しくじり)を生みやすいのは当然のことでしかない。

しかしそれは、神を持て、と言っているわけではない。ただ〈他者〉を視野に入れることが必要となる、と言うことだ。〈他者〉(市民社会と言ってもよいだろう)とは人間の無意識的な自然を含む純粋贈与だと理解すればよいだけのことだ。

その関係(贈与と純粋贈与)から生まれている純生産とはなによりも「信頼」なのである。

「信頼」は、経済的な取引においてさえ、メタ情報(情報の基底になる情報)であることで、お金は常にあとからついてくる。(交換の原理は常にあとから接続する、もしくは普通にあるので強調する必要もない)。

つまりこう考えればよいだろう。「好きなことを仕事として貫くことで食っていこう」とするなら、その好きなことは、純粋贈与(人間を孕む自然)に貢献しているのか、と考えてみるぐらいはできるだろう、と。

Written by

![]() : 2007年11月13日 09:16: Newer

: Older

: 2007年11月13日 09:16: Newer

: Older

このエントリーのトラックバックURL

https://www.momoti.com/mt/mt-tb.cgi/1556

Listed below are links to weblogs that reference

in the right place at the right time―[桃組 秋の勉強会in飯田]での講演内容PPT。 from モモログ

コメント

金は後からついてくる

サービス工事が多かったことからこの理解は厳しい人が多いのかもしれません。(笑)

私は、しくじらないようにしよう(爆)

投稿者 海賊オヤジ : 2007年11月13日 10:30

>海賊オヤジさん

>サービス工事が多かったことからこの理解は厳しい人が多いのかもしれません。

それは公共事業が閉じた円環の世界のものだったからではないでしょうか。サービスと言っても贈与なのです。いつかは見返りとして帰ってくるという期待、相手にも、借りたな、という負債はあったのだと思います。

その贈与の円環が壊れ、習慣だけが残ると、それは見返りのないものとなります。それは単なる設計ミスの穴埋め、役人の自己保身のようなものでしかないことで、何も生み出しません。贈与的交換がない今、それは交換の原理でかたをつける、という理解でよいかと思います。

ではサービス工事は純粋贈与なのか、と言えば、そもそも私たちは贈与にいるのであって、純粋贈与になんて居ないのです。できないことはできない、というのも「好きなことを仕事として貫くことで食っていく」には大事なことだと思います。

ここで言っているのは、私たちの仕事の源泉の世話をする、ということです。私たちの仕事の源泉(純粋贈与)が役人であったり、政治家であったりした時代はわかりやすかったのですが、今の時代は、それが違う、ということですね。

投稿者 momo : 2007年11月13日 11:18

コメントを送ってください