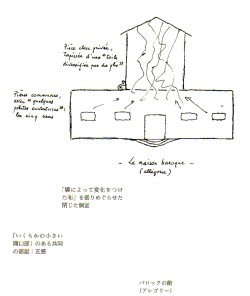

バロックの館

|

「襞によって変化をつけた布」を張りめぐらせた閉じた個室 「いくらかの小さい開口部のある」共同の部屋:五感

バロックの館

(ジル・ドゥールーズ:『襞―ライプニッツとバロック |

|

バロックの恋

黒川紀章が若尾文子に向かって「君はバロックのようだ」と讃えたことは、よく知られた話だが、そのことについて、若尾文子は文芸春秋2007年12月号の手記で、次のように書いている。

このとき黒川が「君はバロックのようだ」と讃えたとか、面白おかしく伝わっていますけれど、本当は違うんです。/彼は建築について説明して、西洋の考え方は白黒はっきりしているが、東洋には中間の曖昧な領域がある。ところが西洋でもバロックには不定形な美があり、女性的だと教えれてくれたんです。そして私には特にそういう白とか黒とかはっきりしない曖昧な余韻を感じると。たしかに女性には「イエス」と「ノー」が同時に存在しますよね。だから女性全体について言ったわけで、私がバロックのようだという意味ではないんです。

襞

私は、「バロックな愛」を始めて耳にしたとき、女性の肉体をそれに例えたエロ話じゃないのか、と思ったのだが、若尾の手記を読むと、情愛に溺れることのない、無即愛、愛即無な愛を感じざるを得ない。

それは一言で言えば「襞」の美しさなのだが、お互いに40歳を過ぎてからの恋愛である。無論、動物的な欲求のレベルの話ではないだろう。

黒川紀章は、自らがそうであるように、若尾文子を個人の完備概念としてのモナドとして見つめていた。

しかしそこには窓も小口もない。(身体さえ衣服に隠されている、ましてや心は開かれていない)。

窓も小口も開かれない人と、どうやって、私はつながるのだろうか。

その答えが「バロックな愛」なのだと(私は)思う。

窓も小口もない個人を、その基体にある小さな窓を通して、相手の内面(「襞によって変化をつけた布」を張りめぐらせた閉じた個室)を見ることができたとき、私という光に映し出されたの襞は美しい曲線を描く。

ただその襞が描き出す曲線は一様ではなく、光の加減で変化する。

つまりそれが「白とか黒とかはっきりしない曖昧な余韻」なのであるが、その曖昧さをつくりだしているのは、他ならぬ私なのだ。

基体にある小さな窓からの光の加減によっては、その襞の深淵は如何様にも変化する。

つまり黒川はこう言いたかったに違いない。

貴方の内面にある襞を、もっとも美しく映し出す光は僕なのだと。

そして僕の内面にある襞を、もっとも美しく映し出す光は貴方なのだと。

だからこそ大切なのは、つながる窓をもった、基体(「いくらかの小さい開口部のある」共同の部屋:五感)なのだと。

それが何だったのかは、わたしゃ知らない。(だって五感なのだからね)(笑)