|

|

『日本の「安心」はなぜ、消えたのか―社会心理学から見た現代日本の問題点

山岸俊男(著) |

山岸俊男

午前6時起床。浅草はくもり。このサイト内を「山岸俊男」というキーワードで検査すると80件以上の検索結果が得られる。あたしは山岸先生をリスペクトしたテクストを書いてきた。拙稿『桃論』は「山岸俊男」(信頼)だらけだし、我がIT化理論も山岸先生から多くを学んでいる(つもりだ)。

そんな山岸先生から「謹呈」で近著が届いた。表紙曰く、『日本の「安心」はなぜ、消えたのか―社会心理学から見た現代日本の問題点』である。

内容は、『桃論』をお読みの方なら、空知建協の山岸先生を招聘しての2回の地域再生イベントにご参加の方なら、そして山岸先生の書籍を既にお読みの方なら、第9章までは苦労なく読めてしまえるだろう。

安心社会の崩壊

それは日本は「安心社会」じゃやっていけない、ということだと思ってもらってよい。しかしそれは「安心社会」がいのか/「信頼社会」がいいのか、という議論ではなく、ただ、今は、「信頼社会」じゃないとやっていけない、ということとしてである。

「安心」と「信頼」は違うものだ、ということこそが山岸理論の白眉であって、その理解抜きには山岸理論は理解できやしない。

「安心」と「信頼」は違うものだ、ということこそが山岸理論の白眉であって、その理解抜きには山岸理論は理解できやしない。

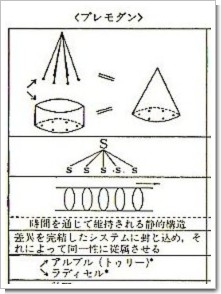

「安心社会」というのは、あたしが「閉じた円環」と呼んでいる、農村共同体のような、プレモダン的なツリーの構造をもった共同体である。(→図:浅田彰: 『構造と力』:p236)

これが構成員相互間の「信頼」を必要としないのは、この共同体に属することこそが、自分に有利な戦略であるからで、構成員同士は敵対していてもかまわないのである。

ただ構成員が喧嘩ばかりしていては共同体(の利益)が壊れかねないので、たとえば「針千本マシーン」(嘘ついたら針千本飲ます「けん制装置」)と呼ばれるボスがいて、裏切り者があればそれを罰する仕組みをもつ(村八分とか指名停止とか)。

公共事業という産業も、長い間この「安心社会」のシステムで動いていたけれど、今はその「安心」のシステムは崩壊し、と同時に日本中の中小建設業の経営は逼迫している。

それを象徴するのが相次いだ知事の逮捕であって、あたしが山岸理論に惹かれたのは、公共事業という「安心社会」が、やがては壊れていくだろうという危機感からだったし、ではどうすれば公共事業という産業は「信頼社会」に適応できるのかが知りたかったからでしかない。

それは今まさに起きている現実としての問題なのだが、ついでに云えば、あらゆる「安心社会」的組織は、今と言う時代に、進化的に生きにくいのも事実だ。(地方の疲弊や公務員パッシングを見よ!)

なぜ安心社会はダメになってしまったのか

なぜ「安心社会」がダメになってしまったのか、といえば、(あたしのことばだと)「交換の原理」が古い「共同体性」を破壊してしまったからでしかない。

なぜ「安心社会」がダメになってしまったのか、といえば、(あたしのことばだと)「交換の原理」が古い「共同体性」を破壊してしまったからでしかない。

経済的交換が万能となれば、そのメタ情報が「信頼」であることで、閉じた共同体性を超えた経済的な交換が一般的な時代(つまりインターネットが普通にある時代)は「信頼」を必要とする、ということでしかない。

しかし多くの人々がそのメタ情報の必要性を忘れているのは、「交換の原理」にとっては、「信頼」というメタ情報さえ貨幣流通の邪魔となるからであって、お金の流れだけなら(金儲けが全てなら)「信頼」は必要もない。

(山岸先生が日本人よりも集団主義的で利他的で信頼社会だというアメリカは、建国理念がそうなのであって、そもそもが理想の国なのだ。近年はそこから遠くなっていく過程にあるようにあたしは感じているのだが、それは「交換の原理」が支配する国になってしまっているからではないだろうか)。

信頼社会への障害

日本の社会システムと多くの日本人のメンタリティは、まだ「安心社会」のままであることで、信頼社会への移行がうまくいっていないばかりか、大きな混乱が生じている、と山岸先生はいう。

…日本はたしかにいずれ信頼社会になれるかもしれないが、それだけの時間的余裕が残されているのだろうかと思っているからなのです。/言い換えるならば、信頼社会への移行を待ちきれずに、日本の社会は崩壊してしまうのではないか…(山岸俊男:p239)

ここまでは、(桃組的には)おさらいであり、山岸先生の危機感をあたしは共有することができるし、そういう危機感こそが、あたしの仕事の原動力であり続けてきたし、それは今もかわらない。

市場の倫理・統治の倫理

その危機感に対し、本書は(ソリューション的に)、第10章の「武士道精神が日本のモラルを破壊する」で、ジェイン・ジェイコブズの「市場の倫理・統治の倫理」を紹介してくる。

|

【市場の倫理】(商人道)

|

【統治の倫理】(武士道)

|

山岸先生がいうには、信頼社会=市場の倫理(商人道)、安心社会=統治の倫理(武士道)であって、それは「街的」を考えるあたし(たぶん江弘毅も)にとっては当たり前だのクラッカーなのだが――だから、[浅草は利己的な街なのである。だからこそ戦略的に利他的なのである]などと平気でのたまっている――、(たぶん)多くの方々は違和感があるだろう。

例えばそれは「偽装」の問題であって、「商人道」こそがその元凶と考える方が多いのじゃないだろうか。山岸先生は「商人道」には人を欺くというモラルはないのであり、「偽装」は、商人がまるで統治者のように振舞う(「統治の倫理」には「嘘をつく」がある)ことで生じるというのである。(逆に商人のようにふるまう統治者であれば汚職に溺れるとも)。

ただ、この理論展開は、ある程度の説得力はあるけれども、ちょっと無理もあるな、と(あたしは)思う。なぜなら山岸先生は共同体性への言及がないからで、「商人道」のエッセンスが、「情けは人のためならず」という諺=「贈与の原理」であるなら(山岸先生はそういっている)、それ(「商人道」)は(共同体を破壊してきた)「交換の原理」ではない、ということを強調しておきたい。

信頼に担保された共同体のルール

つまり「商人道」(市場のルール)も、「安心社会」とは性質の違った「共同体」のルールでしかなく、共同体性(贈与の原理)を否定するものではない。(「市場の倫理」と「交換の原理」を混同してしまうと、このあたりがわからなくなってしまうだろう)。

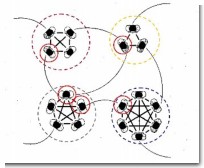

つまり山岸理論は、「安心」ではなく「信頼」に担保された共同体(それは「種」であって「類」としての国ではない)理論と理解して、あたしは読んでいる。

だから、そんなあたしの云う「IT化」とは、「安心」ではなく「信頼」に担保された共同体(「われわれ」)と、その共同体から湧き上がる個(「私」)をつくりあげるプロセスでしかない。(けれども「安心社会」にいる方々からは、勘違い的に、共同体を壊すものだ、と毛嫌いされていたりする)。

この10章で、山岸先生(ジェイコブズ)が云っているのは「モラル」、「倫理」だ。それは人間が市場(交換の原理)を飼い馴らすためにつくりあげてきたストック(ミーム)であるだろう。そすてそのストックは共同体にこそ埋め込まれていると(あたし)は思う。

ではこの「商人道」を自らのモラルとして人々が生きるには、どいしたらいいのか、といえば、こんなもの学校で「~であるべきだ」と教えても無駄である、というのが、山岸先生とあたし(それから江弘毅)の一致した意見だ(と思う)。

つまりそれを教えられるのは(というより身体的に覚える場は)「街的」なのだ、ということだ。

最後にあたしもJ・ジェイコブズを引用しよう。

短い言葉で表わすならば「信頼」ということである。街路に対する「信頼」は何年間にもわたって、おびただしい数にのぼる歩道でのちょっとしたつき合いから形成されてくるのである。「信頼」はバーでピールを飲むために足を止めたり、食料品店のおじさんから話しかけられたり、売店の売子に話しかけたり、パン屋で、買物に来た他の人とパンの品定めをしたり、ソーダ・ポップを飲んでいる男の子たちに「ハロー」と挨拶したり、「夕食の用意ができましたよ」と呼ばれるまで通りを通る女の子たちを眺めていたり、腕白小僧たちをさとしたり、金物屋の主人から商売の話を聞いたり、ドラヅグ・ストアのおやじさんから一ドル借りたり、近所の赤ちゃんをほめたりすることから生れてくるのである。その習慣は多種多様である。

このようなことはちょっと見ると一つ一つとてもつまらないことだと思われるかも知れないが、全体を集めてみたらつまらないどころの話ではない。このようなあまり程度の高くない気まぐれな、公共の場での人のいろいろなつき合い――こういった接触は大ていの場合偶発的に見えるが、いろいろな目的があって行なわれ、全部が全部自発的に行なわれるものであって、決して他人によって強制されたものではない――を寄せ集めてみると、公の場の中でお互いが誰なのかがわかるし、社会的な尊敬と信頼のきっかけなり、個人的なよりどころとなると同時に、近隣住区のたよりどころになるのである。街路に対する信頼がないということは街路にとっては一つの災難である。街路に対する信頼を高めることは制度化しえないものである。といっても、街の一人一人の個人に委ねてしまうという意味ではない。(『アメリカ大都市の死と生』:p68~69)

|

アメリカ大都市の死と生 |