昨日アップした[輝く都市の「クルマ」はそらアカンやろ。](@江弘毅)をちゃんと読む。

昨日アップした[輝く都市の「クルマ」はそらアカンやろ。](@江弘毅)をちゃんと読む。

やっぱし書く職人はうまいこというなぁ、と思う。

このフレーズがいい。快速である。

ラッシュ時を離れた南海電車ではおばちゃんが車内でミカンの皮を剥いて食べていました。御堂筋線に乗るとネクタイスーツ姿のサラリーマンやきちっとメイクをしたOLばかり。シックなマルーン色の阪急神戸線では一目でいい靴だとわかる中年の女性がデパートの紙袋を持ってゆったりと座ってました。

そういうなかで、わたしは一体誰だ、が立ち上がってくるのです。「他者」がわたしを規定していく。「わたしは学生である」とか、「家は岸和田の商店街にある」、とかそういうものでなしに。

そうそう、あたしはいったい何者なんだろう、と考えてしまう。それは、「やっぱし、オレんチが最高だ」でもなく、「すべてがオレんチだ」でもない。

世界のどこも自分の場所ではない、と自覚すること。自分の家ですら、オレんチではないと知ること。(隈研吾:『新・都市論TOKYO』:p233)

なんだろうな。そしてこうくる。

クルマの移動はもろに「家」の連続ですね。そして「家」は消費のユニットつまり単位であり、家族の「夢」がクルマに乗ってそのまま移動する。それは「外」に出るということではなく、2キロ離れたバイパス沿いのファミレスでもホームセンターでもそのまま行ってしまう。

江弘毅にとって、郊外化された「家族」は「消費のユニット」なのである。ここでは、パトリなき〈世界〉との接続の気持ち悪さが表出している。つまり、

パトリを護持する理由は何か。一口で言えば、「〈世界〉に感染するための通路」を護持するためなんです。(宮台真司:『限界の思考,』:p36

)

がないのである。〈個人〉と〈世界〉が直結してしまっている。所謂「セカイ系」であり、中景の喪失であり、〈個人〉はほんとに窓も戸口もない「粒」のままなんだわ。

あたしたちが持っている、根源的且つ否定しきれない心象は、〈世界〉につながる、というモノだろう。

引き篭もろうが、引き篭もらずであろうが、生きていこうとするなら、広い/狭い、リアル/バーチャルの違いはあっても、〈世界〉は必ずたちあがる。

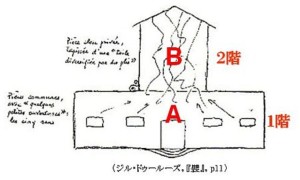

で、問題はその〈世界〉とのつながりかたで、〈世界〉とバロックの館(ライプニッツ的個=モナド)的なつながりを試みる、というのが「パトリ」を持つ者のつながり方だ。

2階は窓も戸口もない粒としての「個」である。1階は〈世界〉ではなく「われわれ」である。1階と2階で「私」である。

2階は窓も戸口もない粒としての「個」である。1階は〈世界〉ではなく「われわれ」である。1階と2階で「私」である。

〈世界〉は館全体(「私」)の外にある、けれども「私」や「われわれ」(1階)とつながっていることで、世界のどこも自分の場所ではなく、自分の家ですらオレんチではない、のである。(けれどつながっている)。

この心象こそが「街的」なのだ。それは一歩外に出れば、あぁ、あたしは余所者(外国人)なんだわねぇ、と感じる心象である。

けれど、《クルマの移動はもろに「家」の連続です》には、この心象が働かない。「やっぱし、オレんチが最高だ」なのであり、その延長に「すべてがオレんチだ」がある。

だからこの心象の持ち主は平気で電車の中でも化粧ができるのだ。

それは〈世界〉につながっているようでつながっていない。こうした「家族」にはつながるべき「外」がないのだ。だから「外」は排除すべきものなってしまう。塀をつくる心象はそうして生まれる。そして〈世界〉は「パトリ」を経由せずに「家族」というユニットの中に収斂してしまうのだわ。

それは恐ろしい程の「粒」としての「個」を露呈してしまうのだけれども、本人はそれに気づかない。

なぜかといえば、想像界を介しての「仲間」(のように思える者)との接続(想像界的接続)が「生物的」「精神分析的」に可能だからであって、それって「動物」でもできるのだけれど(動物化@東浩紀)、まぁ、それを不幸なことだと感じさせない仕組みがテレビ村なんだわな。