午前6時30分起床。浅草は曇り。今日は桃組の勉強会&新年会。当日参加も歓迎いたしますので、お時間の許す方は是非にご参加ください。

さて、オバマさんが「チェンジ」の安売りをしてしまったおかげで、世の中「変化」することが当たり前のように思われている。

さて、オバマさんが「チェンジ」の安売りをしてしまったおかげで、世の中「変化」することが当たり前のように思われている。

あたしは構造改革は放送禁止用語にしろ!と云っていた人で、たしかに「変化」は必要だし、それを否定はしないけれど、「変化」というものはいいことばかりじゃないのよ、と思っている。

そもそも、「チェンジ~かわるってなに?」を、みんなは知っているのだろうか、という疑問もあるし、知らないでそれを云うのもなんだか馬鹿みたいだし、じつはあたしもちゃんと説明できる自信もなかったので、今日の勉強会のお題は、あえて「システムと情報 チェンジ~かわるってなに?」にしてみた。

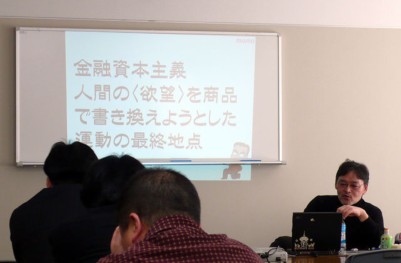

2009年2月7日桃組勉強会でのPPT。

- Microsoft Powerpointファイル(ZIP形式圧縮)

→ http://www.momoti.com/data/BD090207.zip - フラッシュ・ペーパー(ブラウザで閲覧できます)

→ http://www.momoti.com/data/BD090207.swf - PDFファイル

→ http://www.momoti.com/data/BD090207.pdf

情報は変わらない

変化するのはシステムである

まずは変化しないものとしてその代表である記録された情報について話す。ここでの強調は、いったん記録された情報は、故意に書き換えない限り、変化はしないということだ。 例えば新聞記事は情報だけれど、50年前の新聞記事は今見ても50年前の儘である。

まずは変化しないものとしてその代表である記録された情報について話す。ここでの強調は、いったん記録された情報は、故意に書き換えない限り、変化はしないということだ。 例えば新聞記事は情報だけれど、50年前の新聞記事は今見ても50年前の儘である。

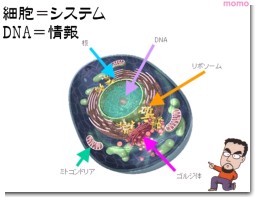

記録された情報は固定化される。情報は基本的には変化はしない。それは例えば細胞を考えてみればよいわけで、細胞の情報とはDNAに記述されているデジタルデータだ。

その情報に即して細胞は形成され、あたしはあたしになるのであり、犬は犬になるのであり、あなたはあなたになるのである。

変化するのは細胞、つまりシステムなのである。だから逆に考えればDNA情報にあたるものを変化させれば、システムも変化することになる。

組織のDNA≒ミーム

そのシステムを組織(企業や事業者団体)ととらえて、情報を変化させることでシステムを変化させるIT化を考えてきたのが、あたしの云う「考えるIT化」であって、じゃ組織のDNAってなに、というところで、それは≒ミームだとあたしは云ってきた。

それでは、そのミームを書き換えれば「こと」は済むのか、といえば、たしかにそうなんだけれれども、それは簡単なことでもない。もちろん変化できないのなら、淘汰される可能性は高くなるのが進化論からのアナロジーなのだから、環境変化に適応しながら、ミームも変化できればそれに超したことはない。

けれどここで大切なことは、その全てをチェンジしたら、あたしはあたしでなくなるだろうし、あなたはあなたでなくなるだろし、浅草は突然ニューヨークになったりする(かもしれない)ということなのだ。つまり組織のDNAとしてのミームは、維持すべきものと、変化してもいいものとのハイブリッドであり、必ずその二面性を併せ持っている。※1 それが組織(種)のミームの特徴なのである。

維持と変化

それであたしはこう考えてきた。『書き換えられないものを超える環境変化で淘汰は起きる。若しくは書き換えられないものを書き換えようとすることで自滅する。』 これは定理である。

小泉さんの構造改革は、書き換えられないものを書き換えようとしたチェンジだったことで自滅を導いたといえるだろう。もちろんその基本OSである金融資本主義もそうだ。それであたしは小泉さんの時代に行われたことを「OSの書き換え」と呼んだ。

それは例えば、「現場で稼ぐから建設業」を「現場で稼がなくても建設業」にしようとしたということであり、「だれでも出来るから公共事業」を「だれもが出来ない公共事業」にしようとした、ということだ。これは公共工事という産業にとっても自滅のパターンである。

つまり、金融資本主義というのは、人間の〈欲望〉を、全て商品(おカネ)に書き換えようとした運動の仕上げのようなものなのであって、そこで優位に立つ者は、現場とは関係のないホワイトカラーのエリート層、若しくはお金儲けに秀でた者、元々おカネを持っている者であり、普通の人達は時給で計れる商品としての労働力になった。それを正当化する言葉は「自己責任」であった。

しかしそのことで、われわれは、われわれのもっとも深層にある書き換えられない(例えば日本人としての――あるとすればだが――)DNAを傷つけられてしまった。その結果、この国の宝であった「贈与」は衰退してしまったといっていい。なぜならそのDNAに記録された情報が「贈与」であるからだし※2、おカネは、おカネの単位に置き換えられない「贈与の原理」を毛嫌いし、「贈与の原理」の働く場を破壊してきた。※3

そして今考えるべきことは、構造改革の基本OSであった金融資本主義が自滅した今、あたしたちが維持すべきものは――それを拠って立つ地面※4と呼んでもいいのだが――は、はたして残っているのだろうか、ということでしかない。

共感とコミットメントの経済へ

ということで今日のあたしは、アジールとしての浅草を例にとって、自滅した金融資本主義に代わる経済モデルを提示することになる。それが古典的な限定経済学であるわけもなく、普遍経済学モデルであることはいうまでもない。なぜなら普遍経済学モデルに「贈与」は不可欠だからであり、「贈与」こそわれわれ人間の究極の〈欲望〉の対象であるからだ。※5

※注記

- 図引用:ビジョナリー・カンパニー 2 - 飛躍の法則

ジェームズ・C. コリンズ(著) 山岡 洋一 (訳) 2001年12月21日 日経BP出版センター 2310円(税込)

- この「贈与」がDNAに刻まれた情報であることを「ボロメオの結び目」(ジャック・ラカン)で解説しようと考えているのはいつもの通り。つまり鏡像段階と去勢である。あたしたちは否が応でもこの過程を経ないと社会的な存在になれないのだから。

- 例えばそれが建設業協会であって、あたしのIT化の目的は、この「贈与の原理」の残る場を護持しながら環境変化に適応できるようにすることにあった。

- つまりパトリである。

- 上記2に同じ。