日産の主なリストラ策

-

世界のグループ従業員を新たに計約2万人削減

世界のグループ従業員を新たに計約2万人削減

- 日産本体の役員報酬を1割削減、役員賞与を停止

- 国内各社の課長級以上の基本年俸を5%削減

- 2~3月の国内工場の稼働日を半減

- インドとモロッコの新工場計画を縮小・延期

- 今後5年間の新車投入を60車種から48車種に削減

- 硬式野球部などを休部

自動車大手8社の09年3月期連結業績予想

|

売上高 |

営業損益 |

最終損益 |

|

|

トヨタ |

21兆円 |

▼4500億円 |

▼3500億円 |

|

ホンダ |

10兆1000億円 |

1400億円 |

800億円 |

|

日産 |

8兆3000億円 |

▼1800億円 |

▼2650億円 |

|

スズキ |

3兆円 |

670億円 |

220億円 |

|

マツダ |

2兆5500億円 |

▼250億円 |

▼130億円 |

|

三菱自 |

2兆100億円 |

50億円 |

▼600億円 |

|

ダイハツ |

1兆6300億円 |

400億円 |

210億円 |

|

富士重 |

1兆4400億円 |

▼90億円 |

▼190億円 |

葉月会での挨拶は、酷いものとなった。

トヨタのカンバン方式でも赤字になるんだよね。

カルロス・ゴーンでも赤字なんだよね。

金魚論の文脈にしかない公共事業の世界で暮らしてきたあたしにしてみれば、今、全ての経済活動を縮小させている消費不況は、公共事業パッシングを受け、発注量が減り、似非マーケットソリューションで安値受注が常態化している建設業界とたいしてかわらないわけで、解決方法といったら、財政を出動させることぐらいしかないのも、同じことだ。

そして、そういう時代は、効率化のための技術の限界を露呈させる。 from 丸井今井の民事再生法申請。

午前7時起床。浅草は晴れ。ゴーン社長は「今後、予測困難」と云っているけれど、公共工事に関していえば、あたしは10年前に今の状況がくることを予測していたのだし、どんなに鈍感な建設業の経営者でも、5年前にはこうなることはわかっていたはずだ(行動を起こしたか否かは別問題としても)。

今起きていることの根源は、社会学では超合理性と呼ばれていた、日本的経営の破綻にある(たぶん)。それは日本の共同体システムは無くなったのではなく、その機能代替えを会社が担ったのであって、それが日本的経営の基体を成していたということだ。

今起きていることの根源は、社会学では超合理性と呼ばれていた、日本的経営の破綻にある(たぶん)。それは日本の共同体システムは無くなったのではなく、その機能代替えを会社が担ったのであって、それが日本的経営の基体を成していたということだ。

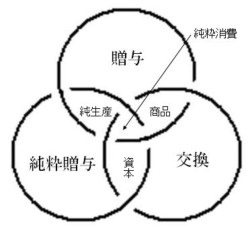

云ってみれば会社は、(家族を除けば)最後の贈与の場であり、なので会社がダメなら、日本的な普遍経済学のもつボロメオの結び目の均衡は壊れてしまう。

しかし、企業に代わる「帰る処」としての受け皿(パトリとしての地域共同体)を壊してしまった今、年越し派遣村のような状態は、常態化してしまうだろう。

つまりあたしたちは、経済成長(というか消費者の生活)に浮かれてしまい、後戸としての地域社会(パトリ)の崩壊を、見て見ぬふりをしてきたことで、社会の厚みを失ったのである。

日本的な経営とは、日本の高度成長期、つまり開発主義の時代※1に、地域共同体という福祉システムを壊す代替え品として生まれたものであって、それはさんざんに否定されながらも、なんとか生き延びている、とあたしは考えてきた。しかし今それが機能しない。

そもそも経済成長を「まずありき」として基底に置くシステムは、やはり不安定なものでしかないのだろう。今われわれが直面しているのは、そのシステムの書き換えの必要性なのだろうけれども、それは書き換えというよりも、書き換えてはならないものを書き換えてしまったことへの反省となるだろう。※1

※注記

- 開発主義と名指ししてしまうのは間違いであるだろう。なぜならそれは、都市部の発展を推進させると同時に、その裏腹として疲弊する農村部への配分の政策でもあったからだ。ただその配分の方法が、消費者でしかない「みんな」を生み出したのもたしかだろう、という意味で、ここでは否定的に使っている。

- システムと情報 チェンジ~かわるってなに? 参照。