|

黒田基樹(著) |

この本は、先の日曜日(10月22日)に、ひできさんからいただいたもので、「浅草は利己的な街なのである。だからこそ戦略的に利他的なのである。」へのコメントで、彼が紹介してくれていたものだ。

アジールとしての共同体

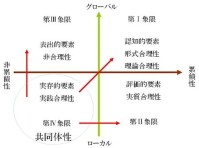

私は公界とかアジールという語彙を使って、共同体を構成している相反する二つの要素――つまり〈構造/反構造〉(ターナー)や、〈有縁/無縁〉(網野善彦)というようなものをデコードし抽出―表現しようとしている。

権力(規律訓練型権力や環境管理型権力)とは、古代から続く、人間のもつ無縁性(自由)を自らの内に抱え込もうとする運動なのだろう。

しかし(私は)反構造や無縁と呼ばれるものが、まだわれわれの生活世界の中には色濃く残っていて――例えば、談合や贈収賄や、日本的経営や、「街的」のように――、(いくら権力がそれらを無力化しようとしようが)それが私たちの行動の基底で機能してしまっていると考えている。

パトリ

それが(私のいう)パトリ――つまり第四象限、種、中景である。

それが(私のいう)パトリ――つまり第四象限、種、中景である。

それは今や絶滅危惧種でしかないのもたしかだが、しかし無縁性は死んではいない。

なぜなら、その有様こそが、私たち日本人の持つESS―進化的に安定した戦略だからだ。

つまりパトリとは、われわれが、利己的だからこそ、進化的に有利になるように――つまり戦略的に利他的であろうと、外部システムとして構築してきたものなのであり、そのシステムはパトリが破壊されるなかでも、かたちを変えて権力に対してあっかんベーをしているのである。

たしかにそれは、多くの方々がいうように、今という時代には「弱み」でもあるのかもしれないが、なんの弱みなのかは、言っている本人も知らないだろう。

それれはどこか(たぶんグローバリズムといういんちき)からそういわれた、という程度のものでしかない。

パトリは長い歴史を通して、日本人が進化的に得てきたシステムであることで、古臭い、とただ一蹴してしまうようなものではないだろう(と私は)思う。

そしてパトリは日本的な「公」であり、それは欧米流の近代的な「公」とは違う。

それは〈組合/共同体〉の理解や、「イエの原理」の理解や、「種の論理」での理解でしかないのだが――その日本人らしさの発見へのアプローチ(視座)は、西欧を経由したからこそ得られたものでしかないのも確かだ。

だから西欧的な「公」、近代を拒絶しているわけでない。

それは僕の日常は君の非日常なのであり、時には「君」の側に立つことで、「僕」は見えてくるのだと(私は)思う――それを「拒絶的受容」という。

贈与

それはともかく、パトリの基底にあるものは利己性なのだ――しかしそれは進化的に不利である。それだからこそわれわれは、互酬の関係(互恵的利他性)のシステムをつくりあげてきた。

つまりそれは贈与の関係であって、この関係はある意味人類においては普遍的なものでしかない。

しかし欧米流の近代化先進国の「公」が、日本的な「公」と少し違うように見えるのは、キリスト教が贈与関係に神を持ち込んでいるからだろう。

つまり、君の私に対する贈り物の御礼は、天国でお返ししようであり、互酬の関係に神が介在することで贈与慣行をある面で切って捨てている――だからキリスト教と資本主義は兄弟のようなものである(というか資本主義はキリスト教がなければ生まれなかった)。

双務的

この本は、そんな日本的な「公」(互酬の関係)の変質(というか、日本における近代化の〈受容/非受容〉のハイブリッドの過程)の要因を、戦国時代という時代背景(環境)に遡ることで、あきらかにしようと試みているように(私は)思う。

時代背景が戦国時代であることで、この国の「公」(権力)が飲み込もうとしたものが、反構造・無縁であることがよくわかるし、しかしその権力主体が(戦国時代には)職人としての武士であったことで――武士は「悪党」であり、そもそもが人殺しの職人として「無縁」の人々である――、そして商人もまた「悪党」であったことで、「浅草は利己的な街なのである。だからこそ戦略的に利他的なのである。 」につながっていく。

戦国大名は(私たちが思っているように)片務的に村(百姓)を支配していたのではない。

その関係は双務的であり、村は自らの種(イエ)的存続の為に、戦国大名と社会的な交換(契約)をし(つまり年貢での互酬である)、百姓が契約の履行ができないと大名を見切ることもありえた――つまり村を守れない大名とは契約破棄もありえたという。

つまり百姓――百姓というのは網野晴彦氏によれば農民だけではないわけだが――もまた、悪党性を色濃く残していたのであり、それは「組合の原理」の強い共同体(イエ的な共同体)であったことも理解できるかと思う。

しかしその悪党性が権力を生み出す契機になってしまうのは、今日生きることが精一杯の時代だからゆえであり(飢饉・飢餓の日常)、利己的であるからこそ戦略的に利他的であることが、その環境において、進化的に有利であったからだろう――それはなにかリバタリアニズムにおける夜警国家的でもあるなと思うが。

つまり戦国大名は、権力の頂点に位置する存在である。戦国大名を、広大な領土で生きる人々から成った、一つの社会システム(秩序や制度)として考えてみると、その頂点に位置する大名は、その社会システムにおける器官(役割や機能)として考えることができる。(p7)

私は社会システムをある環境における人間の複製子(遺伝子・ミーム)の「延長された表現型」として考えている。

その見方がまさにこれなのである。

この本は、天皇制や商業(貨幣)、そして無縁の人々への言及は物足りないのだけれど、なぜ私たち日本人はこんな風に動いてしまうのだろう、ということに対する、歴史的なアプローチとして読めるものだと思う。