|

水村美苗(著) |

午前6時30分起床。浅草は雨のち曇りのち雨。今日はなにもしないで(というよりもできないで)水村美苗さんの『日本語が亡びるとき―英語の世紀の中で』を読んでいた。

なにもできなかった理由はこの本であって、まるでペン先でカリカリと脳みそに文字を書き込まれているような引っ掛かりに魅了されてしまった。気がつけば一日中この本を読んでいたのである。

硬質な文体を読むのはなにか久しぶりで、それは疲労を伴うような快感だ。

あー、あたしは今、

なかなかこういうテクストには巡り会えないものなのだが、書店でなにげに手にした書物※1がこれだもの、だから書店通いはやめられないのである。

水村美苗さんの本は初めて読んだ。この人は闘う人だなと思う。

つまりこの本には思想がある。あたしは水村さんの主張にほとんど違和感がない。あたしは英語の授業時間を増やすなら国語の時間を倍にしろといっている人だし、幸田露伴の「五重塔」をIT化セミナーのテキストにした人だ。※2

日本語のふにゃふにゃな構造こそがあたしたちの創造性エンジンだといっている。※3 日本語で考える技術のことを、あたしは「考える技術」という。さらにいえば、

実際、今、たとえ二重言語者ではなくとも、〈叡智を求める人〉であればあるほど、日本語で書かれた文学だけは読まなくなってきている。読むとしても、娯楽のように読み流すだけである。かれらは、地球の温暖化や、生物学の最近の発見や、イスラム世界の動きについて知ろうとして、さまざまな本を日本語で読むであろう。それらの本は〈世界性〉をもって書かれている必然がある。日本の年金問題や少子化問題、日本の古代や近代史などについても日本語で読むであろう。それらの本も少なくとも最低限の〈世界性〉を持っている必然性がある。それに引き替え、文学、いや〈国民文学〉とはまさに〈自分たちのことば〉だけで充足することが可能でであるがゆえに、いったん〈自分たちの言葉〉で充足するようになると、いつしか自動運動がはじまり、ついには〈世界性〉から取り残された人たちのふきだまりとなりうる。そして〈叡智をもとめる人〉ほど、日本の文学に〈現地語〉文学の兆し――「ニホンゴ」文学の兆しを鋭敏に感じ取っているのである。(p262)

あたしはまさにこのタイプで(〈叡智をもとめる人〉であるのかどうかは別として)、二重言語者とは、例えば普段は日本語で読み書きしている(日本語で考え、日本語でそれをまとめ表現する)けれども、必要があれば英語で書かれたものも読める人のことである。IT業界にいれば自然とそうなるというかならざるをえない(たぶん)。

そんなあたしは自他共に認める多読家であるけれど、しかし小説というジャンルでいえば、読んでいるのは相変わらず樋口一葉(と、彼女の同時代の、つまり日本の近代化が始まった頃の小説)と池波正太郎だけという篦棒さ。最近の小説はほとんど読まない。

それは水村さんがいわれる 「自動運動」――あたしのことばでは「円環」、それも「たわいもない会話」――の退屈さであって、あたしはそれを娯楽のように読み流すことはできても、それ以上のものではなかったりしてきた。※4

つまりキアスムがないのである。

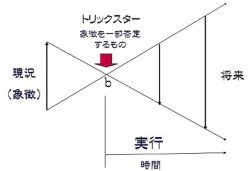

テクストを読むということは、あたしにとってはキアスムである。小説(に限らずテクストは)トリックスターである。読む前のあたしと、読んだあとのあたしは違う。

テクストを読むということは、あたしにとってはキアスムである。小説(に限らずテクストは)トリックスターである。読む前のあたしと、読んだあとのあたしは違う。

それは「役に立つ」というのとは違う。

「元がとれる」なんていうのとも違う。

「ためになる」などというものでもない。

ただあたしの中で読む前とは違うあたしが芽生えてくる(蓄積されたデータとの化学反応のように)。

そのトリックスターになれる小説が今の時代には少ない、とあたしが感じるのは、その言葉に(日本語に意識的・無意識的にまとわりついてきた)〈世界性〉が感じられないからだろう。

だから日本の近代化が始まった頃の――「私」※5が〈世界性〉をもって書かなくてはならなかった必然(世界を否が応でも意識せざるをえなかった時代の小説)に日本語の面白さと凄さを感じているのかもしれない。

ということで、水村美苗さんの『日本語が亡びるとき―英語の世紀の中で』は、言及しだしたら止まらない。たぶん1頁毎に何か書ける――彼程読書感想文が嫌いだった子供の頃が嘘のようにだ。

陳腐な語彙なら、知的興奮を感じる、というやつで、〈叡智を求める〉人間の欲望を捕らえる力に溢れている(たぶん)。なのでこの本は是非一読されることをお勧めしたい。と書いて無理矢理終わりにするのである。

英語が普通にある時代(≒インターネットが普通にある時代)に、日本語を考えることとは、いったいぜんたい、何なんだろう、なのである。

※注記

- 銀座で『大転換―脱成長社会へ』を購入したとき、『大転換』の隣に平積みされていたのである。

- 「幸田露伴 五重塔」でのサイト内検索

- 本語の構造。(縦に書け!) 参照

- 例えばロラン・バルトのいう退屈さ

テクストが私に提供される。このテクストは私を退屈させる。それはまるで子供がおしゃべりしているみたいだ。テクストのおしゃべり、それは単に書きたいという欲求の結果生まれる言語の泡にしか過ぎない。それは倒錯ではなく、要求だ。そのテクストを書く時、書き手は乳呑み児と同じ言語活動を行うのだ。命令的で、無意識的で、愛情のこもらない言語活動、吸打音(クリック)の連打だ。(注目すべきイエズス会士ファン・ヒネケンが文字と言語活動の間に設けたあの乳臭い音素である)。(ロラン・バルト:『テクストの快楽』:p8-9)

- 大文字の「私」。つまりスティグレールが「私」「われわれ」とよぶもの。

『愛するということ―「自分」を、そして「われわれ」を』 ベルナール・スティグレールを読む。 参照