「神話変換の定式」(クロード・レヴィ=ストロース)

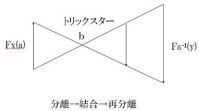

私たちが神話の異文全体を、ひとつの置換群として組織づけることに成功したあかつきには、その群を動かしている規則を決定することができるだろう。もちろんいまの段階では、その定式の近似的な表現以上のものを手にすることはできないが、将来はそれに磨きをかけていけば、そのすべての神話(すべての異文の集合体)の変換が、つぎのようなタイプの定式にしたがっていることを見出すことになるだろう。

Fx(a):Fy(b)~Fx(b):Fa-1(y)

(引用:『中沢新一:「神話論理」前夜:『レヴィ=ストロース『神話論理』の森へ』に収録:p20)

「桃語」的な使用方法

この神話のアルゴリズム(神話変換定式)は、簡単にいってしまえば「ひねり」の定式であって、状況(状態)を反転させる――たとば「信用がない」が「信用がある」に転換する――際に機能する(させる)アルゴリズムである。(これを図式化すればキアスム交差図式となる。)

この神話のアルゴリズム(神話変換定式)は、簡単にいってしまえば「ひねり」の定式であって、状況(状態)を反転させる――たとば「信用がない」が「信用がある」に転換する――際に機能する(させる)アルゴリズムである。(これを図式化すればキアスム交差図式となる。)

このとき重要なのはトリックスターとしての(b)の存在なのだが、そしてどうしてこうなるのかも含め、それはキアスムにおいて詳しく触れようと思う。

ガメラvsギャオス

ここでは、手持ちのフィギュアの関係で(笑)、ガメラvsギャオスでこの関係を簡単に説明しよう。

ここでは、手持ちのフィギュアの関係で(笑)、ガメラvsギャオスでこの関係を簡単に説明しよう。

Fx(a):Fy(b)~Fx(b):Fa-1(y)

(:はアナロジー関係)

a=ギャオス x=ギャオスの機能

∴Fx(a)=ギャオスが機能している状態

b=ガメラ y=ガメラの機能

∴Fy(b)=ガメラが機能している状態

物語の構造分析

まずギャオスが悪さをする Fx(a)。そこにガメラがやってきてギャオスと闘う Fy(b)。その時、ガメラはギャオス性を帯びる、つまり、ガメラとギャオスはたいしてかわらないものとなる(機能等価=等価関係)。それがFx(b)――ガメラがギャオス性を持つ――の意味である。

これは平成ガメラ三部作の三作目をご存知の方ならすぐにピンとくるだろう。イリスを育てた少女にとって、ガメラは家族を殺した仇(かたき)でしかない。ガメラがギャオスを退治するのはガメラの本能だろうが、その都度、都市は破壊され人々が死傷する。つまり人間からみれば、ガメラもギャオスもたいしてかわらない(どっちも怪獣だものね)。

そんなこんなで、物語は予定調和的に終焉に向かうのだが、ガメラはギャオスに勝利をおさめ、ギャオスはいなくなる――(a)つまりギャオスが -1 される――。それは同時に、でもガメラはどこかにいる――ガメラの機能 y は健在である――、ということであって、つまり Fa-1(y)の状態となる。

つまり、ガメラ(b)のおかげでギャオス(a)が悪さする状態 Fx(a)は、ギャオスはいない(でもガメラはいる)状態 Fa-1(y)に書き換えられている。 ガメラは「場(状況)を変える」トリックスターとして機能したということになる。

物語ならここで終わりなのだが、現実の世界では、Fa-1(y)はいつでもFx(a)なのであるから、神話のアルゴリズムは継続的に動いている。つまりひねりを孕んだ円環=メビウスの帯のトポロジーを持つ。つまりこれは正のフィードバックとなるだろう。

例題:長野県知事選挙

本当はもっと複雑なのだろうが、今回の理解のために、以下の条件で物語を考えてみよう。

Fx(a):Fy(b)~Fx(b):Fa-1(y)

(:はアナロジー関係)

a=田中康夫 x=田中康夫の機能

b=村井仁 y=村井仁の機能

当サイト内での使用例(一部)

参考図書

- 『レヴィ=ストロース『神話論理』の森へ

』 渡辺公三・木村秀雄(編) 2006年4月14日 みすず書房 2600円+税

-

『芸術人類学』

中沢新一(著) 2006年3月22日 みすず書房 2800円+税