|

内田樹(著) |

下流志向を読む

午前7時起床。浅草はくもり。内田樹さんの『下流志向』を読んでいた。講演の口述筆記らしくとても読みやすい。

内田先生には叱られるかもしれないが、私は〈他者〉のテクストを読む際に、自分のものさしを置きながらしか読むことができない。

内田先生には叱られるかもしれないが、私は〈他者〉のテクストを読む際に、自分のものさしを置きながらしか読むことができない。

普遍経済学というものさし

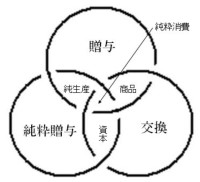

なので、例によって、贈与・交換・純粋贈与のトポロジー、つまり普遍経済学のトポロジーをものさしにして、この本を読んだ。

アマゾンの書評を見ると、批判的な意見もあるようだが、こうして読めば、内田先生の主張は、極めてまっとうなものだと(私には)思える。

知性とは、詮ずるところ、自分自身を時間の流れの中において、自分自身の変化を勘定に入れることです。/ですからそれを逆にすると「無知」の定義も得られます。/無知とは時間の中で自分自身もまた変化するということを勘定に入れることができない思考のことです。/僕が今日ずっと申し上げているのはこのことです。学びからの逃走、労働からの逃走とはおのれの無知に固着する欲望であるということです。(内田:p:153-154)

キアスム―贈与の原理

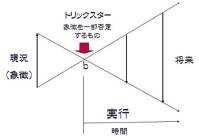

つまり、時間軸の無い思考というのは、贈与の原理が働かないことで、贈与的共同体性(中景)のもつ、時間とともに変化する〈私〉、武道で言えば「守・破・離」を否定する。それは個人の自立や自己責任を強要することになるだろう。

贈与は、相互信頼の気持ちを表現するかのように、お返しは適当な間隔をおいておこなわれるのであって、学ぶことも、労働も、時間経過に沿って変化する自分(身体)を認識することで、贈与的なものでしかない。

交換の原理―消費主体

しかし交換の原理に支配されるなら、 そこに時間はない。なぜなら交換(経済的交換)は即座に行われなくてはならないからだ。

- 商品はモノである。つまり、そこにはそれをつくった人や前に所有していた人の人格や憾情などは、含まれていないのが原則である。

- ほぼ同じ価値をもつとみなされるモノ同士が、交換される。商品の売り手は、自分が相手に手渡したモノの価値を承知していて、それを買った人から相当な価値がこちらに戻ってくることを、当然のこととしている。

- モノの価値は確定的であろうとつとめている。その価値は計算可能なものに設定されているのでなけれぽならない。

こうしてすべては、即時性をもつ等価交換可能なものとして計られる、つまり市場原理。

機械アルモノハ必ず機事アリ

有機械者必有機事

有機事者必有機心

機械アルモノハ必ず機事アリ

機事アルモノハ必ず機心アリ

と荘子はいった。

パトリが失われてしまうことで、技術はわれわれに奉仕するのではなく、目先の利益のみを追求する、経済成長優先、合理性に奉仕しようとする、と(私は)先に書いた。

それが学ぶことや働くことにおいてさえ支配的になってしまっているのが、今という時代の特徴なのだ、と内田先生はいうのだし、それは(私も)地域と建設業を考える中で感じてきたことだ。

だからそこ「交換の原理が僕たちを定義しようとしているとき、僕たちは情報を発信しながら、定義されることから逃げ続けなくてはならないだろう。」なのであり、つまりは、今や象徴界に居座る交換の原理の一部否定こそがその手段なのだが、そんな(私の)主張が、交換の原理に支配された世間に、受け入れられることはないだろう、と半ば諦め気味に書くのである。

時空を無にしようとする人情

山本夏彦はこう言った。

時間と空間を密接させたがるのは「欲」である。何ゆえの欲かというと人間本来時空がないからである。わが子がパリで病むと聞いたら心は時空を絶する。電話には時空がないが人体にはある。秘術をつくしてそれを「無」にしたがるのは人情である。(山本夏彦:『完

本 文語文』:p227)

たしかに心や想像、つまり流動的知性に時空はない。そういう身体性の無い一面をわれわれは無意識的に持っている。しかし山本夏彦はこうも続けるわけである。

機会あれば必ず機事あり、と二千五百年前に荘子は言っている。だから古典さえ学べば足りるのである。漢籍はなおラテン語のごときか。(山本夏彦:『完

本 文語文』:p227)

たしかに古典を学べば足りるのである。

象徴の貧困

しかし、内田先生も指摘しているように、われわれは漢字もろくに読み書きできない。

しかし、内田先生も指摘しているように、われわれは漢字もろくに読み書きできない。

言語としての象徴界はスカスカ(貧困)なのである(象徴の貧困)――その代わりにそこには交換の原理が居座っている。だから荘子も孔子も古典など殆ど知らない。 足りるべき古典、つまり教養はない。けれど心は、時空を超えようとばかりする。

そして私たちは、そのことを知らないわけではない。教養を身に付けるにこしたことはないことは知っている。 けれどそれには時間がかかる。そんなことをしなくとも快適に生きていけるのであれば、そんなわずらわしいことはしない、ということなのだろう。

ギャル文字万歳なのである。\(^o^)/ だから、それで幸せである、というのであれば、(私は)それを責める理由をもってはいないし、それを良し/悪しで判断できる術もない。

自覚と書くこと―ブログ

ただ「象徴の貧困」は、私自身が歩んできた道であることで、私自身は、そのことを、私自身の無知として、9年ほど前に自覚したというだけのことである。(40年近く生きてきてようやくに)。

なので本を読み、読めない漢字は辞書を引き、そして覚えたての語彙をわざわざ使って、ウェブログ(ブログ)を書くことを繰り返してきた。

それは、漢字(というよりも言葉=日本語)の部分が穴の開いた(私の)テクストの穴埋めであると同時に、私に欠如している身体性(存在することの習慣)の穴埋め作業のようなものとして。

しかし私は、インターネットに接続することで、時空を無にしようとしているのには変わりはないけれど、私の身体はそれを許さない。だから、私の思考はバイロジックとなる、のだけれどもね。

追記

『私家版・ユダヤ文化論』 内田樹 を読む。 (2007年09月08日|ももち どっと よむ)