国家はトポロジーでなければならない、というわけである。

(中沢新一:『フィロソフィア・ヤポニカ』:p158‐159)

フィロソフィア・ヤポニカ

中沢新一(著)

2001年3月10日

集英社

2730円(税込)

トポロジー [英] topology

トポス(ギリシャ語で、位置)に関するロゴス(学)の意。位相とも、位相幾何学とも訳される。

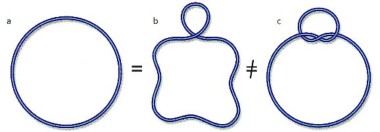

トポロジー:位相幾何学。ある図形を連続的に変形してできた図形はもとの図形と同一だと考える。例えばドーナツと取っ手付きコーヒーカップは見かけは異なるものの、位相幾何学的には同じだ。図形が持つこうした位相幾何学的性質そのものを「トポロジー」と表現することもある。(『日経コンピュータ2006年7月号』:p27 )

「桃語」的な使用方法

ものごとを図形として理解しようとしている。

たとえば企業や協会などの組織も地域社会も国家も、トポロジカルな性格を持つと考えることで、その性格を理解しようとする。

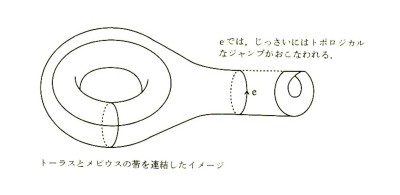

ここでは、円環とメビウスの帯をその基本とし、「工作の時間」とよんでいるモデリング手法(実際にモデルをつくってみる)を使って理解しようとしている。

- 円環モデル(まるでl鏡像のようなご近所的若しくは共同体的トポロジー)

-

メビウスの帯(ひねりを孕むキアスムのトポロジー)

→ひねりと三分の一切断モデル(おたく的才能)

→ひねりと二分の一×2切断モデル(自己言及・反省のモデル)

簡単にいってしまえば、キアスム的なひねりを孕んだ共同体のトポロジー(「種の論理」:田邉元)を探しているわけで、それはいまのところ(↓)に落ち着いている。これは上記の1+2である。つまりハイブリッド。

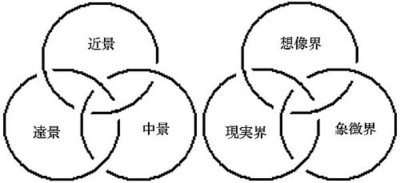

(図:中沢新一:『芸術人類学』:p91)

ボロメオの結び目

人間の心的なシステムのトポロジカルな理解には、ジャック・ラカンに倣いボロメオの結び目を使っている。またそれを社会システムの理解にも使ってもいる。たとえば近景‐中景‐遠景の関係と想像界‐象徴界‐現実界のアナロジー――まあ、このあたりはかなり節操がないのもたしかだ。(笑)――

ボロメオの結び目に関しては別エントリを設けて説明したいと思う。→「ボロメオの結び目(ジャック・ラカン)」

参考文献

-

『芸術人類学』

中沢新一(著) 2006年3月22日 みすず書房 2800円+税

- 『フィロソフィア・ヤポニカ』 中沢新一(著) 2001年3月10日 集英社 2600円+税