昨日の帰り、羽田空港の書店で日経ビジネスアソシエ[2007年2月6日号]を購入した。

昨日の帰り、羽田空港の書店で日経ビジネスアソシエ[2007年2月6日号]を購入した。

購入理由は簡単で、19日に嵐を呼ぶ男さんがもっているのをちらっと見かけたからだ。(笑)

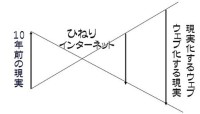

それは「実はこんなコトもできる Web2.0 本当の使い方」という特集に(職業がら)惹かれたということでもある。

つまり日経ビジネスアソシエが、このような特集を組むということが怪しいのである。(笑)

「Web2.0」という言葉の認知度は低い。それは記事の中でも指摘されており、「Web2.0という言葉を知っていますか?」という質問に対するアンケート結果がそれを物語っている。(p20)

- 概要を理解しており、他人にわかりやすく説明できる。7.5%

- 何となく分かっているつもりだが人に説明するのは難しい。26.1%

- 聞いたことはあるが、何を意味しているのかよくわからない。31.3%

- 初耳だ。35.1%

しかし、日経ビジネスアソシエがこんな特集を組からには、Web2.0が――それがなにものかははっきりしていなくても――、なにかしら仕事に役立つものだという根拠(若しくは目論見)があるのだろう。

それを確認してみようと思った。

しかし残念ながらその根拠は明示されてはいない。

それはカッコの中にしまわれていて、そのカッコ書きを端折りながら特集は進められている。その態度は、下の言葉に要約されてしまうだろう。

実はこんなコトもできる

Web2.0 本当の使い方

「理屈より実践が重要」という命題はWeb2.0にも当てはまる。ブログやミクシィ、グーグルなどが話題になった時、「何かいいことがありそう」と直感的に飛びついた人は、その時点で大いに前進したことになる。どうせなら「本当に役立つ使い方」をマスターし、ネットの力で仕事の力を格段に高めていこう。

これはWeb1.0の時代の文脈と変わらない、危うい態度ではある。

しかし、「Web2.0」という言葉を知らなかったり、初めて聞く人たち――つまりWebと物理的リアルのキアスムの関係を理解されていない方々を相手にするためには、仕方がないかもしれないなと(私は)思う。

しかし、「Web2.0」という言葉を知らなかったり、初めて聞く人たち――つまりWebと物理的リアルのキアスムの関係を理解されていない方々を相手にするためには、仕方がないかもしれないなと(私は)思う。

私はIT化は仕事に役立つと考えている――だからこの仕事をしている(ので当たり前なのだが)。

それはコンサルテーションレベルでは、「理屈より実践が重要」という態度においてである――だからといって、私の中で理屈が不必要なわけではない。私には理屈(哲学)は必要なのである――。

「本当に役立つ使い方」というのは、実践の中から生まれる結晶知能のようなものであろう。

それは(最低限の基礎知識は必要だろうが)使ってみなくては決して身に付かないのは当たり前のことでしかない――そしてその良し悪しを判断するのも当事者(つまり自分)なのであり、それは実践を通してでしかない。

その意味で、この特集で私の興味を最も惹いたのは、最初のアンケートである。

「検索サイトやブログ、SNSなどインターネットを使った情報収集や人脈作りの巧拙は、仕事の成果や効率に影響に影響すると思いますか?」

- 大いに影響すると思う。33.6%

- 多少影響すると思う。52.8%

- ほとんど影響しないと思う。13.6%

そして特集では、この結果をこう分析している。

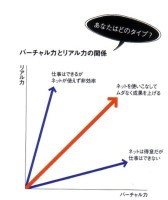

私とのお付き合いの長い方には、説明は不要だろうが、バランス型とは、ハイブリッド※であり、その実装を(私は)IT化と考えてきた。

※なぜハイブリッドである必要があるのかは「「7月25日北上での講演資料(裏浅草グルメマップは防災協定マップである)」を参照してほしい――つまり時代はキアスムを要求しているということだ。

それから、この特集で気になるのは、Web2.0の使い方として情報収集に力が置かれていることだ。

それは悪いことではないだろうが、情報収集――つまり情報を見る能力は、情報を発信する能力と共進化することを忘れないでほしいと思う。