午前7時起床。浅草は晴れ。

「第二の人生送りたかった」=逮捕の前理事が供述-緑資源談合 Yahoo!ニュース - 時事通信

農林水産省所管の独立行政法人「緑資源機構」(本部川崎市)発注の調査業務をめぐる官製談合事件で、独禁法違反(不当な取引制限)容疑で逮捕された前同機構森林業務担当理事高木宗男容疑者(59)が東京地検特捜部の調べに対し、「天下り先で第二の人生を送りたかった」などと供述していることが13日、関係者の話で分かった。/公正取引委員会は同日、同容疑者らを追加告発。告発を受け、特捜部は起訴する方針。/関係者によると、高木容疑者は「先輩が天下りしている業者に業務を取らせた」などと供述。その上で「将来的には自分もこのまま天下りできればいいと思った」「理事退任後、第二の人生を送りたかった」などと動機を説明したという。

官僚の弱点

これが、野口悠紀雄に突っ込まれてしまう、官僚制(開発主義)の弱点なのだ。

安倍内閣は「再チャレンジ可能な社会を作る」と言うが、現実の日本社会は、最初のチャレンジすらできない社会になりつつあるのだ。それにもかかわらず、平等社会、一億総中流社会を維持したいという願望は続いている。しかも、新しい社会構造を構築することでそれを実現するのではなく、戦時体制を維持することでそれを実現することが望まれている。

村上泰亮の開発主義のプロトタイプには、「公平で有能な、ネポティズムを超

官僚はネポティズムを超えることができない

日本の官僚というのは、なぜか公正には行動しない。官僚はネポティズム(血縁的贈与関係)を超

理念が先行する社会――米国ではリベラル、欧州や日本では社会民主主義あるいは社会主義を志向する社会――では、経済活動のみならず、人間活動のことごとくの誘引を、公的利益への奉仕に帰着させようとする。この考え方はまったくの誤りではないだろか。公共的利益を向上させるのは、自己利益を追求するごくありきたりの個々人の言動をおいて他にないのである。(ジョン・K・ガルブレイス:『悪意なき欺瞞』:p16-17)※1

つまり村上泰亮のいう、「公平で有能な、ネポティズムを超

しかし個々人が自己利益を追求すれば、社会全体の福利(ウェルフェア)は最大限に高まるはずもないのは、今更証明の必要もないだろう――だからここで野口悠紀雄に組してはいけない、ってことだよ。(笑)

何人もその家卑の前では英雄足りえず

そうすると問題は、官僚(公務員)の行動規範という面倒なところに収斂してしまうのだが、ここで道徳性を強調してもしょうがないだろうな、と(私は)思ってしまう。

つまり、善人であるような人でもど

目的と理念(哲学)なき者には、生き辛い時代である

公の仕事に携わる方々が、古典派が、人間とはそんなものだ、と仮定している経済合理人のように、私利私欲の追及しか頭にないのか、といえば、まさかそんなことはないだろう。

彼らだって、コミットメント(使命感)と他者へ思いやり(シンパシー)が、私利私欲の追求に勝るとも劣らない人間活動の誘引であるはずなのだ。(というか、公の仕事に携わるということは、私なんかよりも、そういう行動規範が強いはずだろう)。

では、何が彼(前理事)を、「将来的には自分もこのまま天下りできればいいと思った」「理事退任後、第二の人生を送りたかった」などと、あからさまな私利私欲の追求に走らせたのだろうか。(せめて公平な配分を目指した、といって欲しかった)。

それは組織(緑資源)が閉じた円環(ムラ社会)※2でしかないからだ、と(私は)思う。つまり閉じた組織は情報を発信することができない。

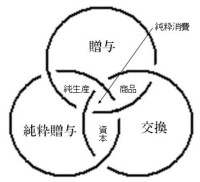

そして緑資源には、贈与の対象としての純粋贈与がなかったからだろう。(それはあからさまに交換の原理であった――贈与の対象を交換から純粋贈与へ置き換えること)。

そして緑資源には、贈与の対象としての純粋贈与がなかったからだろう。(それはあからさまに交換の原理であった――贈与の対象を交換から純粋贈与へ置き換えること)。

情報が発信できない、贈与の対象としての純粋贈与がない、ということは、緑資源には、目的と理念(哲学)がなかった、ということである。

先にも書いたように、今という時代は、、理念と目的(哲学)なき者には、生き辛い時代であることを、緑資源は証明してしまったのだと思う。

とはいうものの、理念と目的(哲学)なんていってもね、なかなかそれは通じないわけで、つまりは法律で規制するしかなくなってしまうのだろう。それは(私から言わせていただければ)「失われる自由」でしかない、のも確かなのだが……。

ということで、「お役所にこそEQを!|HPO:機密日誌」 へのTBを兼ねて書いてみた。

参考文献

|

『悪意なき欺瞞』 |

※1 このガルブレイスのことばは、アダム・スミスのテーゼ「個々人が私利私欲を追求するに任せておけば、社会全体の福利(ウェルフェア)は最大限に高まる」を肯定しているのではないのであしからず――このことについては、別に書こう。

※2 私は贈与共同体の必要性を強調するが、それはムラ社会とは異なる「アジールの原理―組合の原理」が機能するもののことである。