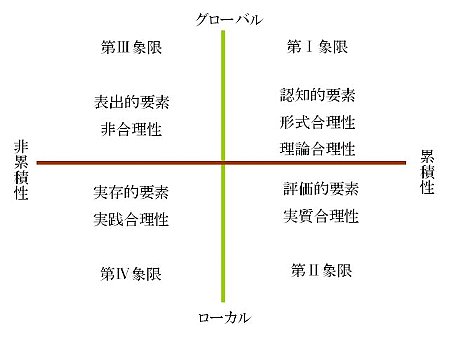

このサイトで多用している「GC空間」の象限図に対する合理性からの概観の試み。

ウェーバーの四つの合理性

形式合理性(第1象限)

- 定義:普遍的に適用される規則・法律・規程に基づく同じ手段―目的合理的計算の最終的な正当化。

- 意思決定は個人を考慮することなくくだされる。

- 特徴:形式合理性は産業化によってのみ具体的で、きちんと区画された境界を獲得した生活諸領域で機能し、支配の構造と一般に関係している。

- 技術的に計算したり推論することができ、一般的、普遍的に適応可能な法則や規則のもとで現実を捉えようとする。

- 科学法則、近代国家の法律、官僚制組織、資本主義経済制度。

- 西欧における「近代化」とは、形式合理性が生活諸領域へ浸透し、拡大していく過程。

→G・リッツアの「マクドナルド化」概念

理論合理性(第1象限)

- 定義:正確で抽象的概念の構築をとおして現実の意識的制御をもたらす。

- 体系的な思想家によってもたらされた抽象的合理化。

- 特徴:この思考は、抽象的・認識的過程(演繹と帰納、因果帰属、象徴的意味の形成)

- 世界を有意味な秩序のもとで体系的に捉え、倫理的に一貫した認知的方法によって現実を把握する。

実質合理性(第2象限)

- 定義:停止することのない経験的出来事の現実の流れが、「妥当な聖礼典」に照らして、選抜され、測定される独自の「規準」。

- 特徴:価値前提は包括性、内的整合性、内容を異にする諸価値の全体的な集まり。

- この立場は、多様な仕方で生活様式全般に秩序を与える。

- 一定の文化的価値前提のもとでの諸価値に合致した形で目標を達成する。

- なので異なる価値前提のもとから見れば非合理的なものとなる。

→ 価値合理性

実践合理性(第4象限)

- 定義:個人の純粋に実利的・利己的な利害と関係する世俗的活動を実践的・合理的とみなし、またそのように判断する。

- 特徴:実践合理的生活様式は目前の現実を受け入れ、当面している困難を処理するために最適の手段を計算する。

- 日常の限定された生活体験のなかで特殊な目的を達成するために最良の方法を考える。

- これは所与の現実を受け入れた行為者の主観的な枠内での合理性である。

- なので他者から見れば非合理的であることもある。

超合理性

本来、形式合理性と実質合理性は対比的関係にある。簡単にいってしまえば、市場原理と談合システムの矛盾のようなものだ。

〈一般競争入札=形式合理性/談合=実質合理性〉

しかしリッツア*によれば、本来両立できない形式合理性と他の合理性との統合された状態があって、それを「超合理性」という。それが日本では実現されれいた時期があった、としている(例えば80年代までの自動車産業)。

開発主義が極めて「超合理性」的なものを基盤にして成立していた、という意味で、(私的には)談合が容認されていた時代の公共事業という産業もそう(超合理性)なのだろうと思う。

つまり、効率的な生産過程に見る形式合理性に、日本的な実質合理性(和の精神、集団主義等)、理論合理性(教育重視)さらに実践合理性(「稟議制」や「根回し」)を統合した超合理性が自動車産業において実現されたケースである。アメリカの産業がもっぱら形式合理性に偏った特性をもっていたのに対して、日本の産業は四つの合理性を統合した高度な合理性(超合理性)を発展させ、さらに独自の形式合理性をもうみだした。一時的ではあるがアメリカの産業を凌駕するまでに至ったのはこのためであるとされる。 (丸山:p297*)

表:「超合理性概念によるリッツアの日本解釈」(正岡:p154*)

|

日本社会の社会・文化的特徴 |

|

| 実践合理性(第4象限) |

|

| 理論合理性(第1象限) |

|

| 実質合理性(第2象限) |

|

| 形式合理性(第1象限) |

|

文化システム

アメリカの文物が日本に移入される場合は、日本的な文脈のもとで再解釈され、新たな位置づけが与えられる。「マクドナルド化」における形式合理的な要素は文化における一つの要素であって、それは、非合理な情緒的、表出的要素や価値、規範といった評価的要素と併置されたり、統合されたりして全体としての「文化システム」を構築するようになる。(丸山:p299*)

日本に形式合理が受け入れやすく、それをうまく利用できたのは、じつは形式・理論合理(第1象限)以外の非合理的、情緒的な要因が強く関わっていた、ということだ。(例えば、トヨタの生産システムは豊田家のものであり、全ての組織で必ず機能するとは限らないこと)。

とすれば、形式合理のシステムとしてのISOや合理的マネジメントシステム(最近だと内部統制だろうか)を導入しても、それがうまく機能するのか、しないのか、は、第1象限以外にある非合理的、情緒的な要因が強く関わってくる、ということだろう。

それをして私は、「理念と目的をもって情報を発信すること」といっているに過ぎないのだが、経済のグローバル化(現実のWeb化)は 第1象限外にある非合理的、情緒的な要因により厳格さを求めている(というかそれを暗に強調している)。「何人もその家卑の前では英雄足りえず。」

それは「文化システム」つまり「組織文化」――非合理性を孕む形式合理意外の合理性として存在している組織の基底としての「文化」(社風)の問題に収斂してしまうだろうが、交換の原理へのナイーブな従順は、それ(文化)をはぐくむものとしての第4象限(共同体性)の破壊をもたらすことで、この国の強みを剥ぎ取ってしまっている。

*参考文献

上記は、『マクドナルド化と日本』(G・リッツア&丸山哲央(編):2003年11月30日:ミネルヴァ書房)に収められている、正岡寛司の『マクドナルド化過程の拡張とその意味――マックス・ウェーバーの「合理化」過程の類型を手がかりにして――』及び、丸山哲央の論文『マクドナルド化と日本社会の「文化システム」』に多くを拠っている。

|

G・リッツア&丸山哲央(編集) |

(編集中)