|

フラット化する世界(上) |

フラット化

トーマス・フリードマンの『フラット化する世界』を読んでいた。これは上下二巻から成っていて、私は下巻から読みはじめたのだが、下巻からというのもなんなので、上巻から書き始める。

世界はフラット化しているのか、と問われれば、多くの部分で、フラット化に向かっていると(私は)答える。

それを否定してもなにも始まらない。世界の大方は、フラット化しているという認識は必要だろう。

それは特に、情報とそのインフラに乗った経済(お金)の面で顕著であり、文化面では、(受容力の高い国では)ハイブリッド(否定的受容)化が進んでいる――その逆のところもあって、そこでは益々固く殻を閉ざしている。

フリードマンはフラット化の要因を次のようにいう。

世界をフラット化した10の力

- ベルリンの壁の崩壊と、創造性の新時代

- インターネットの普及と、接続新時代

- 共同作業を可能にした新たしいソフトウェア

- アップローディング:コミュニティの力を利用する

- アウトソーシング:Y2Kインドの目覚め

- オフショアリング:中国のWTO加盟

- サプライチェーン:ウォルマートはなぜ強いのか

- インソーシング:UPSの新しいビジネス

- インフォーミング:知りたいことはグーグルに聞け

- ステロイド:新テクノロジーがさらに加速する

フラット化と開発主義

これはわたしたちが行ってきな環境理解の範疇にあるといってよいだろう。

そして、古い言葉でいえば、近代化(産業化)後進国の多くは、開発主義的にこのフラット化を利用し、グローバルな市場に参入してきた。

それを「開発主義的」に、とわざわざ(古い)経済学の言葉を呼び出して使うのは、それ(フラット化)が大なり小なり、政策と無関係ではないからだ(下巻の第9章でフリードマンは、「政治的リーダーシップ」に触れている)

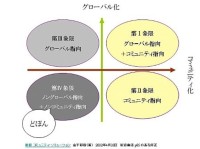

村上泰亮による開発主義のプロトタイプを示しておこう。(『反古典の政治経済学‐下‐』:p98-99)

-

私有財産制に基づく市場競争を原則とする。

-

政府は、産業政策を実行する(つまり、新規有望産業――限界費用逓減産業――の育成にあたって、裁定者・仲裁者として価格の誘導にあたる。技術の輸入や開発の促進もそこに含まれる)。

-

新規有望産業の中には、輸出指向型の製造業を含めておく。

-

小規模企業の育成を重視する。

-

配分を平等化して、大衆消費中心の国内需要を育てる。

-

配分平等化の一助とおう意味を含めて、農地の平等型配分をはかる。

-

少なくとも中等教育までの教育制度を充実する。

-

公平で有能な、ネポティズムを超えた近代的な官僚制を作る。

ただ、「世界をフラット化した10の力」は、この開発主義プロトタイプの複雑性を縮減してしまっている。

つまり今という時代の開発主義は、1と7と8だけで機能しているように思える――7はさらに高学歴化している。

フラット化を支えるもの―リバタリアニズム

政府の仕事は、フラット化の障害となるもの(規制)を、(ネポティズムを超えて)取り払うことであり、なので2の価格誘導の部分や、5や6は、もはや取り払うべき規制でしかなく、不要なものでしかない。

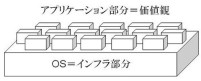

それは、リバタリアニズムのOS化によってこそ可能なのだと考えてもよかろう

それは、リバタリアニズムのOS化によってこそ可能なのだと考えてもよかろう

その意味でも、フラット化はアメリカリズムの問題でもあるだろう。

そして、それを可能にしたのは、(オールドタイプの象徴としての)ベルリンの壁の崩壊であり、IT技術――フリードマンの言葉でいえば、インターネット、パソコンの普及、ワークフロー・ソフトウェアとインターネット・アプリケーションの登場――と、それを中心とした、ヒト、モノ、技術、金の集束である。

そして、それを可能にしたのは、(オールドタイプの象徴としての)ベルリンの壁の崩壊であり、IT技術――フリードマンの言葉でいえば、インターネット、パソコンの普及、ワークフロー・ソフトウェアとインターネット・アプリケーションの登場――と、それを中心とした、ヒト、モノ、技術、金の集束である。

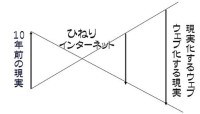

そして大事なことは、それは10年前にはなかったが、今はあるということだ。

フラット化と公共事業という産業と共同体性

「公共事業と云う産業」は、村上泰亮のいう「開発主義」によって生み出された――というのが、私の持論である。

それは特に上記の4、5の性格――つまり配分の政治経済学が強いのだが、それは「フラット化」の文脈ではもはや不要物扱いでしかないことがわかるだろう。

ここに現在の「公共事業という産業」の疲弊の要因があると(私は)主張し続けてきた――つまり「フラット化した世界」とは、(私の言葉では)「ITが普通にある時代」である――。

しかし、村上泰亮が、わざわざ「配分の平等化」を開発主義のプロトタイプに含めたのは、彼が「イエ」のシステムの研究者であったことでもわかるように、産業化は「技術」や「お金」だけの問題ではなく、それに適した「文化」の護持が必要だからだ。

それは、殆どの仕事が、賃金の安いところ(国)へのアウトソーシングが可能な今の時代に、

人間がマニュアルに勝る理由は、変化への機敏な対応能力という点にある。(『反古典の政治経済学要綱』:p181)

ということであって、では、そのマニュアルに勝る人間は何処から生まれてくるのかということである。

「フラット化」にしてみても、先行する(既にある)技術と、それを使いこなす人々が居て初めて可能となったものでしかない。

例えば中国やインドは、フラット化の恩恵を大いに受けている(のだろう)が、それは技術がそうしたのではなく、教育水準の高さと、(私が)拒絶的受容と呼んでいるような、ハイブリッド可能な文化的要素をもった人々の存在が大きいのだと思う――そもそも日本がそうだったではないか。

西欧が500年かけてしてきたことを、なぜ日本が100年でできたのかを考えてみればよい。そこには、資本主義を拒絶的に受容する、「文化」(人々)という土壌があったはずだ。

フリードマンは、そのことに気づいてはいるようで、下巻では、米国の文化的低落状況を嘆くのだが、それは今の日本でも、大なり小なり当てはまることだろう――それについては「下巻」で書く。

そしてそれは、スティグレールの問題提示である「象徴の貧困」ともつながる問題であり、つまり「中景の喪失」の問題でもあることで、私のIT化と公共事業という産業の問題、つまり、フラット化と共同体性――スティグレールの言葉では、「私」と「われわれ」――の問題につながっていく。

(編集中)

061129:文章を全体的に編集しなおした。