午前7時起床。浅草はくもり。

窓を開けると、かなり涼しい、と云うか寒いぐらいの朝だ。

今朝も(なかなか終わらない)足利シリーズから。

日曜日は、吉田さんに、足利市商工会議所友愛会館1階内にある、「ギャラリー・カッサ」で開催されている、相田みつをふる里展にお連れいただいた。

足利市商工会議所のある建物は、足利銀行の(宇都宮に本店が移る前の)旧本店であり、このギャラリーは一階の金庫室部分にある。

私の、相田みつをさんに対する興味は、書家、デザイナーとしてのものであり、詩人としてのものではない――ただ、なぜあのような散文が、人々に受けているのか、については一考の価値はあるかとは想うが――。

彼は、なによりも、文字をデザインした人であり、それは「みつをフォント」とでも呼べるものだ。

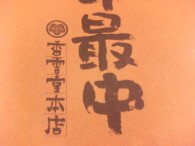

今回展示されていた作品の中では、やはり「古印」が抜群に面白い。ご存知のように、これは「古印最中」のロゴである(今回の足利土産はこれであった)。

彼の書体は、ゲシュタルト崩壊しやすい(と云うか、崩壊過程のような書体なのだ)。

私にはこれは、「古印」ではなく、「+口EP」と書かれているように見える。

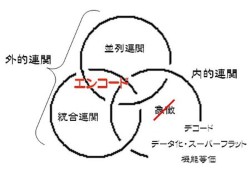

「古」は、+と口に一端デコードされ、夫々は、等価なデータとして、また組み合わされている(エンコード)。

「印」は、同様に、アルファベットのEとPへのデコードであり、それのエンコードである。

つまり、相田みつをさんの文字デザインは、ギャル文字の先駆けなのだ、と解釈することが可能だろう――違いは、肉筆とデジタルの違いであり、今ならそれはデジタルで同じように再現することも可能だろう。ある意味、「みつをフォント」は、とてもおたく的(象徴の一部否定、不全)なのだ――(笑)。そこでは当然に創造性は機能している(おたく的才能)。

であればこそ、彼の作品は、――この1.5の関係性(象徴の貧困)の時代に――現代性と云うか、現代における大衆性を持つことが、できたのだろうと想う。 時代を先取りしていたかもしれない。

では、左下の「最中」は、どうデコードできるだろうか。ご自分で考えてみていただきたい。じっと見ていると、ゲシュタルト崩壊は必至だろう。(笑)

そして上右は、古印最中に添えられている、しおりである。

相田氏の作であるが、こうした散文の作品を見ると、私はどうしても、マラルメの「骰子一擲」を思い出してしまう。最近、最もこれに似ているものがWebの世界にも見られるようになった。それは、TagCloudである (分かり易いように、右に90度回転させてみた)。

時代は、ようやく相田みつをに追いついたのか、のように見ることができる。

しかしその精神は、マラルメからは、遥か遠くなってしまったけれども。

_1.jpg)

.jpg)

.jpg)

_1.jpg)