|

佐々木俊尚(著) |

データベースの海とUFOキャッチャー

結論から言ってしまえば、Web2.0というパラダイムは、極大化されたデータベースの海と、そこから的確に有用なデータを拾い上げるための「UFOキャッチャー」アーキテクチャという二つの層からなっている。データベースが巨大化していけばいくほど、そこから情報を収集・マイニングされるためのUFOキャッチャーは高度化していき、高い能力を求めらるようになる。今後、ネットビジネスの世界はその方向にそって進化していくのは間違いない。(佐々木俊尚:『次世代ウェブ』:p21)

筆者がジャーナリストであるためだろうが、この本は、Webを語るには、冗長すぎて疲れる、というか、(私にとっては)とりたてて新たしい発見があるわけでもなく、「グーグルの次のモデル」と謳われているわりには、それが示唆されているわけでもないので若干物足りなく感じる。

ただ、上記に引用した部分をはじめ、その通り、と思うところは多いのであって、Web2.0的を知りたい人や、Webと現実の関係性ってどうなってのよ、という人にはお勧めできる良書だと思う。ただ紹介されているビジネス事例については深入りしないで、あっさりと読み飛ばした方がよいだろう、と(私は)思う。

データベース消費(東浩紀)

私は、上記の引用箇所を読んですぐに、東浩紀の「データベース消費」を思い出した。(それは2005年の法大ECで取り上げていたものだ)。

近代からポストモダンへの流れのなかで、私たちの世界像は、物語的で映画的な世界視線によって支えられるものから、データベース的でインターフェイス的な検索エンジンによって読み込まれるものへと大きく変動している。(東浩紀:『

動物化するポストモダン』:p78)

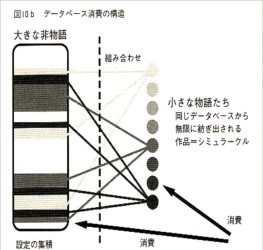

じつは東浩紀のこの示唆の方がずっとWeb2.0的なのである。東浩紀はそれを下の図のように示している。そして例として(極めてオタク的だけれども)デ・ジ・キャラットを挙げていたので、それも載せておく。

(左図:東浩紀:『動物化するポストモダン』:p79)

(右図:でじこ:http://www.broccoli.co.jp/dejiko/)

つまり東浩紀のいう「データベース消費」が、Webで現実化するならば、Webは必然的にデータベース的なものとなるだろうし、そのデータの組み合わせとしてのマッシュアップが起こるのも(人間のもっているブリコラージュ能力=創造性の帰結として)必然でしかない、ということだ。

それがオライリーの Web2.0 meme の正体であり、より具体的にはAJAXであったり、Data as the Intelinsideであったり、 Customer self-service enabling the long tailであったりしている。

『次世代ウェブ』に物足りなさを感じているのはじつはこの部分の欠如なのであって、それは佐々木の切り口がビジネスだからだろう。

Web2.0 的であるか否かなんて、まず第一にハッカー精神が〈生きているのか/否か〉なのであって、そのビジネスモデルの良/否なんて二の次なのである。それは陳腐なものかもしれないが創造性に収斂してしまうものであることで、建設業界のみならず日本のビジネス環境で、決定的に欠けているのは、これ(創造性)だと(私は)考えている――つまり考える技術を機能させていないのは他ならぬ〈私〉なのだ。

オタクじゃないのよ私はの方々のために

ただ、Webにおけるデータの極大化は、(東が想定していた)オタク的才能のない方々にとっては、(直感的若しくはネットワーク的に)そのデータにたどり着きにくい(データを生かせない)ことで、データの再利用(消費)もできない――これをデジタルデバイスとでも呼ぶか。

そして複雑性の縮減としての合理化、ショートサーキット化は、脳みそが喜ぶ――特に考えない人はね。

ここに一般人向け「UFOキャッチャー」としての、検索エンジンの Rich User Experiences の必要性は生まれ得る、ということだろう――だとすれば東浩紀のいう動物化は着実に進展しすることになる(私は東浩紀の意見に大筋で賛同する立場だけれども、そのことについては今回は触れない)。

そんなわけで、『次世代ウェブ グーグルの次のモデル』は、(私にとっては)「とりたてて新たしいことが書いてあるわけでもない」のである。

しかし私が普遍経済学モデルとして取り上げている「無料経済」についての言及もあるし(もちろんアプローチの仕方は違うけれども)、「Web化する現実、現実化するWeb」についても書かれている(Second Lifeの事例は日本語版の公開も間近だし、よいタイミングかもしれない)ので、私のいっていることがなんだか分かりにくいと思われる方には、是非読んでいただきたい、と(個人的には)強く思う本なのである。

ついでに、『動物化するポストモダン』をまだ読んでいない人は、これも読んでおきましょう。

|

|