サイボウズOffice10

午前5時45分起床。浅草は晴れ。そろそろサイボウズOffice10への需要がでてきて、今週の土日にはOffice9からのバージョンアップを頂いている。サイボウズOffice10がリリースされてから、はじめてあたしが行うバージョンアップで、とはいっても、それは難しいことではなく、サイボウズのインストールを経験していればどってことはない(たぶん)。

- サイボウズへのアクセスを停止する。

- cb5/data/およびfile/をバックアップ

- データベースの破損チェック

(OKの場合) - root権限でログインする # su -

- /tmp へインストーラーをコピーする # cp cbof-10.○.○-linux-k○.bin /tmp

- /tmp へ移動 # cd /tmp

- インストーラー「cbof-10.○.○-linux-k○.bin 」を実行する # sh cbof-○.○.○-linux-k-○.bin

- バージョンアップの場合、あとは表示される画面従って作業をすすめればあっという間に作業は終える。

サイボウズもついにOffice10になったか、とこの単純極まりないイントラネットの将来がIT化の未来だよなと思う。41,000社も導入しているのか、と思うが、この日本発のイントラネットが海外で使われている例をあまり聞かない。これは日本の風土の賜なのだろう。

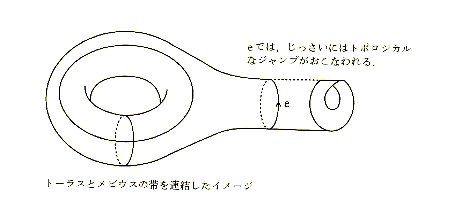

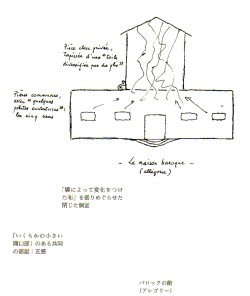

なぜならあたしのイントラネットの理解はバロックの館の1階部分だということにつきるからだ。

「いくらかの小さい開口部のある」共同の部屋:五感

バロックの館

(アレゴリー)(ジル・ドゥールーズ:『襞―ライプニッツとバロック

』:p11)

2階部分(「襞によって変化をつけた布」を張りめぐらせた閉じた個室)とは一人ひとりの社員のことである。それは窓も戸口もないモナドでしかないけれど、「いくらかの小さい開口部のある」共同の部屋:五感――を基底にもつことで世界とつながる。

サイボウズはまず、1階部分の会社をしっかりさせる――特に会社の外に会社(現場)があるような建設業ではこれが有効であった。

しかしなぜに閉じたイントラネットでしかないサイボウズが、「いくらかの小さい開口部のある」共同の部屋になれるのか、といえば、それはイントラネットとインターネットの親和性にある。

つまりいくらかの小さい開口部とは、自発性(ボランティア)、草の根(グラスルーツ)、開放系(オープン)というインターネットの精神文化のことであり、閉じた個はイントラネット-サイボウズという共同の部屋に棲むことで、その精神文化を自らのものにできるということである――その精神こそが世界とつながる戸口である。