技術的に偶有性を高める

私がこのブログで実験的に取

それを現時点で反省すれば、その目論見はある程度成功しているといえるだろう。たとえば以下は、昨日(4月29日)の検索結果から先頭に「浅草」キーワードをもつものの集計である――トラックワードによる。

|

浅草 |

( 浅草 ~ 合計) |

|

|---|---|---|

| 浅草 グルメ |

浅草グルメマップ(裏浅草中心) ももち ど ぶろぐ|「浅草グルメマップ(裏 |

|

| 浅草 10 円まんじゅう |

ももち ど ぶろぐ|10円饅頭:和ふ庵六区 ももち ど ぶろぐ|10円饅頭:きらら。( |

|

| 浅草 10 円饅頭 |

ももち ど ぶろぐ|10円饅頭:和ふ庵六区 ももち ど ぶろぐ|10円饅頭:谷中福丸饅 |

|

| 浅草 大学芋 |

ももち ど ぶろぐ|千葉屋の大学芋。(浅草 ももち ど ぶろぐ|大学いもの松葉。(千束 |

|

| 浅草 ランチ |

浅草でランチ|浅草でおいしいラ ももち ど ぶろぐ|浅草ひつまぶしでランチ |

ページビュー数の増加

この浅草キーワードでのヒット数は、昨年の10月24日の記録と比べれば約20倍にもなっているが、じつは両日のページビュー数は1300程度でかわらない。ただ昨年の10月24日は火曜日であり、昨日は日曜日である(それもGWの最中である)。

このサイトはウィークデイのヒット数が格段に多いのだが、それでも現在の休日のページビューは昨年10月24日のそれの2倍程度になっており、それは昨年10月のウィークデイと同程度にまで増えている、ということだ。

検索ヒット数の増加

その大きな要因は検索ヒット数の増加にあるだろう。検索ヒット数は、昨年10月の、合計 129 ヒット - ![]() : 65 -

: 65 - ![]() : 29 -

: 29 - ![]() : 18 -

: 18 - ![]() : 17から、合計 553 ヒット -

: 17から、合計 553 ヒット - ![]() : 326 -

: 326 - ![]() : 171 -

: 171 - ![]() : 37 -

: 37 - ![]() : 19 と大きく増加していて、ページビューの増加の要因は、まず第一に検索ヒット数の増加によるものであるといっていいだろう。

: 19 と大きく増加していて、ページビューの増加の要因は、まず第一に検索ヒット数の増加によるものであるといっていいだろう。

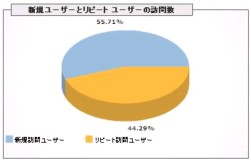

それは新規訪問ユーザー数の増加という結果をもたらしているし、それこそが私の目指した偶有性の確保だということができる。(図:Google Analyticsによる解析)。つまりはこの結果において、「データベース的に書くこと」の効果を実証できているかと思う。

それは新規訪問ユーザー数の増加という結果をもたらしているし、それこそが私の目指した偶有性の確保だということができる。(図:Google Analyticsによる解析)。つまりはこの結果において、「データベース的に書くこと」の効果を実証できているかと思う。

Data as the intel inside

「データベース的に書くこと」は、結果的にデータ数を増やすことにつながる。それはまた(検索される対象となりやすいことで)過去記事が生きることでもあり、そのことで偶有性は高まる。

ただその行為はなにか特別なものではなく、Web2.0 meme に忠実であっただけのことである――つまり、Data as the intel inside である。そしてそれはロングテールであることの自覚と、検索エンジンナビゲーションへのRadicalな信頼も意味する。

検索エンジンのアルゴリズム進化

正直にいえば、検索エンジンの検索精度については(私は)満足できるレベルにあるとは思ってはいない。しかし、検索エンジンのアルゴリズムは進化をし続けているのはたしかであり――そのことで、この問題(検索エンジンナビゲーションへのRadicalな信頼)に関しては、現状を受け入れながら考えるしかない、と考えている。

検索エンジンのアルゴリズム進化は、都度SEO的な努力を無駄にもしている。しかしその進化は「データベース的に書くこと」に関してはずっと友好的なのである。というかそれを否定したらロングテールも検索エンジンナビゲーションも成立できないことで、検索言語連動型広告は成立しない――つまり Web2.0meme のひとつである Customer self-service enabling the long tail が機能しない――ことでGoogleは存在し得ない、ので当然といえば当然なのである。

以上、昨日の「Being Digital―というよりもThe Habit of Beingとしてのブログ化というような勉強会」の続きとして書いてみた。