パソコン学習の手伝い

.jpg) なぜか、小学校でパソコン学習の手伝いをしてきた。(偶有的にである)。

なぜか、小学校でパソコン学習の手伝いをしてきた。(偶有的にである)。

小学二年生に対する演習課題は、学習発表会のパンフレットの表紙をつくるというもので、使用するアプリケーションは、ジャストスマイルだった。

ジャストシステム製のこのアプリケーションを、(私は)初めて見た。(ジャストシステムの製品に触ることが、そもそも5年ぶりぐらいだ)。

こんなところにジャストシステムは適応生存していたのかと思うと、なにか感慨深かった。(私は一太郎からPCに入った世代である)。

桃知利男の浅草的ブログ

午前7時起床。浅草はくもり。

今朝も「Googleの純粋贈与仮説-普遍経済学的アプローチ。」そして「Web2.0の純粋贈与仮説」のつづきのようなものから一日をはじめようと思う。皆さんは飽きているかもしれないが、私は飽きていないのだ。(笑)

今朝も「Googleの純粋贈与仮説-普遍経済学的アプローチ。」そして「Web2.0の純粋贈与仮説」のつづきのようなものから一日をはじめようと思う。皆さんは飽きているかもしれないが、私は飽きていないのだ。(笑)

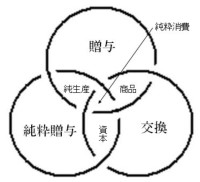

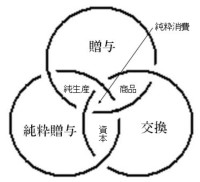

「普遍経済学」(バタイユ)的なアプローチでは、Web2.0やGoogleが、(表面的には)三位一体の構造を持っているのじゃないのか、というのが今まで考察してきたことだった。

つまり、交換としての広告料収入を主体とした経済活動、純粋贈与としての便利なサービスの無償提供、贈与としてのインターネットのバランスよい結びつきが、今の時代に(偶有的に)生まれているのではないのか、ということだ。それは普遍経済学からみれば理想的な経営モデルだと云ってよいだろう。しかし、ここでわかりづらいのは、「贈与としてのインターネット」であって、これについてぼちぼちと考えていこうと思う。

午前6時40分起床。浅草はくもり。今朝は、昨日書いた「Googleの純粋贈与仮説-普遍経済学的アプローチ。 」を、Web2.0に適応しようとする試みの試みのようなものから一日をはじめてみたい(制限時間は午前8時30分まで)w。

Web2.0は、市場経済的にはバブルにみえるし、技術的にはAjaxと名指しされたものがその代表であって、(それは決して新しいものではないことで)――Web2.0の批判的議論の多くはこのあたりの枝葉論に終始している。

しかし私の興味はそんなところにあるわけもなく、Tim O'reillyが提示してみせた Web2.0 meme の文字通りミーム的な(つまり自己複製子的な)意味にある。その代表が「Radical Trust」(過剰な信頼)であり、それが私の最大の関心事になっている。

午前6時50分起床。浅草はくもり。

Web2.0 meme にある「Radical Trust」(過剰な信頼)は、私の最大の関心事だ。私たちが享受しているGoogleのサービスの殆どが無償であることは、Web2.0にある過剰な信頼を象徴しているように思う。

Web2.0 meme にある「Radical Trust」(過剰な信頼)は、私の最大の関心事だ。私たちが享受しているGoogleのサービスの殆どが無償であることは、Web2.0にある過剰な信頼を象徴しているように思う。

その本質は技術に対する信頼なのだろうが、今回はGoogleは純粋贈与である、という仮説をたてて、 「Radical Trust」(過剰な信頼)について考えてみようと思う。

午前6時30分起床。盛岡はくもり。さすがに寒さを感じる朝である。今朝は、前日のエントリー「交換の原理・贈与の原理のメモ」の続きを書こう。

後期旧石器時代の人類の心に発生した「贈与」の思考は、新石器革命による大規模な組織化をへて、一つの巨大な社会原理となったのちに、その極限に浮上してきた「純粋贈与」の思考を発展させて、さまざまな宗教の思考を生み出してきました。(中沢新一:『愛と経済のロゴス』:p72)

そして「交換」は「贈与」を母体としている、とも云うわけだ。

贈与は交換の母体でもあります。交換の原理から贈与が発生することはできませんが、贈与の原理の内部におこる微小な変化をきっかけとして、贈与とは異質な交換の原理が、その中から生まれてくるからです。(中沢新一:『愛と経済のロゴス』:p72)

午前6時20分起床。浅草は晴れ。今朝はこれから盛岡へ出張である。

時間的的余裕もないので、「交換の原理」と「贈与の原理」について簡単なメモを書いてお茶を濁すこととしたい。

これは「桃語」にまとめよう、とは思っていたものの、思っているだけでやらないのは、いつもの私のやり口だ。

それでもメモぐらい書いておいた方がいいかもしれないな、と思ったのは、昨日「日本人は意地悪か―Web2.0はとても社会心理学的と云うか行動経済学的なものなのである。 」で「贈与の原理」について触れたからだし、私がWeb2.0 memeの理解で、もっともわけのわからない「Radical Trust」の鍵のひとつが、ここにあると思う直感からだ。

午前6時30分起床。浅草はくもり。

今朝は、イエイリ建設ITラボの、『「日本人は意地悪か?」記事で考えた「まちづくりデータの流通」問題』に反応してみたい。

世間一般に、「当社に著作権があるから」といった理由で、自社で使いもせず、 かと言って、売れる訳でもなく、“死蔵”されているデータはいろいろとありそうです。 その一方で、インターネットの世界では、タダで提供されるサービスや、タダ見できるコンテンツ が、いろいろと登場してきますが、主にアメリカなど海外が発端となり、日本がそれに追随していく、 というパターンが多いような感じがします。

この要因を家入さんは「日本人は意地悪か」に探っているのだが、ここでは日本経済新聞に連載されている大阪大学の西條辰義教授の「経済行動と感情」を参照している。

午前6時起床。浅草はくもり。下は昨日(10月24日)の当ブログのキーワード別検索ヒット数のベスト3である。(トラックワードによる)

|

ウォンカチョコレート |

( ウォンカチョコレート ~ 合計) |

|

|---|---|---|

| ウォンカチョコレート |

ももち ど ぶろぐ|ウォンカチョコレート - |

|

|

浅草 |

( 浅草 ~ 合計) |

|

| 浅草 和ふ庵 |

ももち ど ぶろぐ|10円饅頭 和ふ庵六区通り店 - |

|

| 浅草 小桜 |

ももち ど ぶろぐ|かりんとう 小桜 - |

|

| 浅草 大成苑 |

ももち ど ぶろぐ|浅草一レバ刺しのうまい大成苑は豚足もうまいのである。(私の左脳はいつものように眠っていた)。 - |

|

| 浅草 グルメ マップ |

ももち ど ぶろぐ|裏浅草グルメマップ(試作) - |

|

|

10 |

( 10 ~ 合計) |

|

| 10 円饅頭 |

ももち ど ぶろぐ|10円饅頭 和ふ庵六区通り店 - ももち ど ぶろぐ|10円饅頭‐谷中福丸饅頭 - |

そして、4位から10位は次の通りだ。

今日(9月27日)、Googleは8周年を迎え、恒例のトップページアイコンの変更を実施した。

マウスポインターをケーキの上に置くと”Google 8th Birthday”の文字がポップアップされた。

8周年というのは、私がこの仕事を始めてからの期間と同じなのだけれども、まあ、比べる意味もないのはたしかだ。(笑)

午前5時40分起床。浅草はくもりから雨へ。

TechCrunch Japan のちょっと古い記事(9月3日付け)に、動画全訳:We、b 2.0 トップ討論会「Web 2.0はバブルなのか?」という記事があった。

今回は成立したばかりの安倍晋三内閣の政策がらみでWeb2.0バブルについて書いてみたいと思う。